Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Itinerario

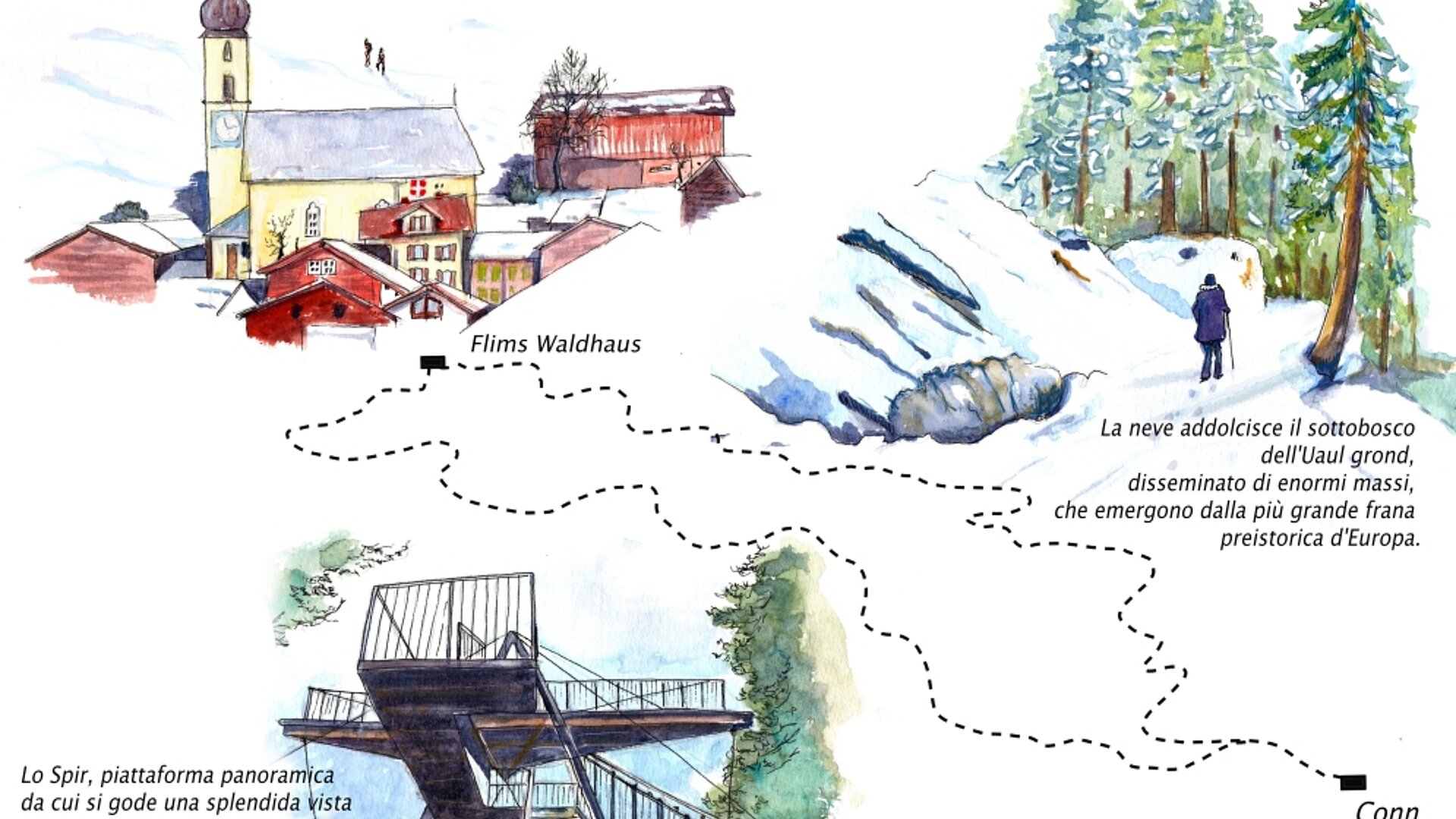

Alla scoperta dell’antica frana

Partenza e arrivo:

Flims Waldhaus (1100 m)

Dislivello totale:

+ 175 m / – 190 m

Lunghezza del percorso:

circa 6 km

Tempo di percorrenza:

circa 2 ore

Difficoltà:

itinerario percorribile facilmente sia in estate sia in inverno e adatto anche alle famiglie con bambini.

Il percorso, variabile a piacimento, inizia a Flims Waldhaus, un po’ fuori dal paese (possibilità di parcheggio lungo la Via Sorts Sut). Dopo aver preso Via Selva, seguire le indicazioni per Conn. Una stradina si snoda attraverso il bosco fino a raggiungere lo sperone roccioso su cui sorge lo Spir, la terrazza panoramica, da cui si gode di una splendida vista sul canyon della Ruinaulta e i meandri del Reno anteriore. Al ritorno, si può passare dal Caumasee. Possibilità di ristoro nei due ristoranti di Conn e del Caumasee.

Così la forza della natura ridisegnò il paesaggio

Un’escursione a Flims nei Grigioni sulle tracce della più grande frana preistorica d’Europa

Romanzo Venziani, testo e immagini

«…ora Katharina vede come gli abeti più in alto, quelli che ancora sono in piedi vicino al punto da dove si è staccata la frana, precipitano nel Chlagg e vengono inghiottiti come da un mostro di montagna insaziabile, e come tutto il bosco di abeti da sotto la fessura scende a valle, come gli alberi si capovolgono e vengono coperti da sassi, e Katharina non capisce come mai tutto questo si svolge senza rumore, come se non succedesse davvero, e ora la montagna si ricorda che deve tuonare, perché tutto ciò sia vero, e allora tuona e fa fracasso e strepita e mugghia…1». Così Franz Hohler racconta attraverso le percezioni di Katharina, una bambina di sette anni, lo scoscendimento che l’11 settembre 1881 distrusse la frazione di Elm, nel canton Glarona, uccidendo 115 persone.

Chissà se qualche millennio prima, altri occhi sbigottiti furono testimoni di quell’evento straordinario che i romanci chiamano l’Uaul grond, la frana ciclopica che sconvolse e ridisegnò il paesaggio della valle del Reno anteriore, nell’odierno territorio di Flims e di Laax. Forse, a fare da inconsapevole spettatore, ci fu solo qualche cacciatore nomade dell’era post-glaciale, spintosi tra quelle montagne in cerca di selvaggina o di piante commestibili buone per placare la fame. Sì, perché allora sulle Alpi non ci viveva nessuno stabilmente, tutt’al più vi si avventuravano occasionalmente gruppi sparuti di cacciatori-raccoglitori, che si adattavano al clima alpino sfruttando le alture nella bella stagione e ritirandosi nelle pianure all’arrivo dell’inverno.

Fatto sta che, quanto successo, lo possiamo solo immaginare. E situare nel tempo, grazie a quanto rivelato dalle analisi del Carbonio 14, effettuate negli anni Novanta del secolo scorso, su antichi legni scovati nella gola della Rabiusa, e confermato da una successiva datazione cosmogenica2, una tecnica utilizzata per determinare l’età delle rocce.

L’Uaul grond, quell’evento catastrofico che ridisegnerà per sempre il volto della regione, risalirebbe a 9500 anni or sono, secolo più, secolo meno.

Fino a un paio di millenni prima, il paesaggio era dominato da un esteso ghiacciaio, la cui pressione aveva modellato la roccia, creando fratture e allentando gli strati geologici. Quando il ghiaccio si ritirò, lasciò un vuoto, una tensione trattenuta che, combinata con il graduale scioglimento del permafrost, innescò il disastro. La montagna, privata del suo equilibrio millenario, si riversò a valle con una forza devastante, ricoprendo una vasta area con un volume impressionante di detriti, stimato in oltre dodici chilometri cubi, che fa dell’Uaul grond la più grande frana preistorica d’Europa. Come se fosse crollato l’intero Cervino.

La massa rocciosa sbarrò il corso del Reno Anteriore, le cui acque formarono un grande lago, che si estendeva, pare, per oltre venticinque chilometri. Il bacino idrico resistette per millenni, prima che il fiume con il suo incessante scavare ne incidesse il fronte svuotandolo dalle sue acque. Al suo posto rimase la Ruinaulta, una gola selvaggia e spettacolare, a giusta ragione chiamata il Gran Canyon della Svizzera, lungo il quale il Reno, con un susseguirsi di curve sinuose, si snoda come una vena silenziosa tra alte e ripide pareti calcaree.

Se non fosse per le bianche scogliere della Ruinaulta, oggi resterebbero ben pochi segni visibili della grande frana: vasti boschi di conifere e pascoli l’hanno lentamente ricoperta, cancellandone persino il ricordo e lasciando un pianoro armonioso di estrema bellezza, su cui sono adagiati i comuni di Flims e di Laax.

Eppure, a uno sguardo attento, emergono ancora tracce di quel remoto sconvolgimento. Le scopro seguendo uno dei tanti sentieri che s’insinuano nella quiete della foresta dell’Uaul grond.

Il terreno colonizzato dai boschi è un ammasso rabbioso di enormi blocchi di roccia, che giacciono in questa distesa come muti testimoni del cataclisma. Sono avvolti dal verde vivo di muschi e arbusti montani che tentano di addomesticare l’asprezza di quel caos primordiale, dove le alte conifere sono nate e cresciute, radicandosi ostinate in ogni anfratto, afferrando con tenacia la poca terra che ricopre i grossi macigni.

Con la neve, che ne addolcisce i contorni, vedi solo i più imponenti, ma la bella stagione svela completamente la drammatica grandiosità del paesaggio.

Raggiunto l’estremo lembo di questo balcone naturale, a Conn, un’ardita terrazza panoramica, lo Spir, si erge sopra la profonda gola del Reno, offrendo al visitatore un panorama tra i più impressionanti d’Europa e, al contempo, invitandolo a capire e a riflettere sull’equilibrio precario della natura, sulla sua forza impetuosa, ma anche sulla sua infinita capacità di distruggere e di creare, di impaurire e di stupire.

Quando la montagna si muove

«Tra gli eventi naturali più terribili delle Alpi ci sono le frane. Non è il velo effimero e leggero di una valanga di polvere o anche le masse d’acqua impetuose a spaventare maggiormente la mente dell’abitante della montagna; l’impressione diventa ancora più spaventosa quando un’intera montagna comincia a muoversi». Così scrive Armin Baltzer (1842-1913), professore e creatore dell’istituto di mineralogia e geologia dell’Università di Berna, in un articolo dell’Annuario del Club Alpino Svizzero del 1875, in cui analizza il fenomeno delle frane3.

Tutto potrebbe far credere il contrario, ma il mondo alpino è sorretto da un equilibrio incredibilmente delicato. Misteriose forze geologiche e climatiche ne informano le dinamiche e sempre più spesso si assiste allo sgretolarsi delle montagne, che hanno ormai perso la loro proverbiale immobilità. E gli esempi non si contano.

Il più recente: la frana di Brienz/Brinzauls, nel canton Grigioni. Il 16 giugno del 2023, un’imponente massa di roccia si stacca dalla montagna, seppellendo i prati e la strada, ma risparmiando il villaggio, nuovamente evacuato dallo scorso mese di novembre in seguito all’accelerazione del movimento franoso, che sembra inarrestabile.

Il 23 agosto 2017, il cuore della Valle Bregaglia è scosso con violenza incontenibile: tre milioni di metri cubi di roccia si staccano dal Pizzo Cengalo e precipitano nella Val Bondasca. La furia della montagna travolge il territorio sottostante, detriti, fango e polvere si riversano inesorabilmente su Bondo e sui villaggi vicini e inghiottono una decina di abitazioni. Otto escursionisti perdono la vita.

È l’autunno del 2000 quando il piccolo villaggio di Gondo, in Vallese, è travolto da un mare di pietre e fango. La pioggia, battente e incessante per tre giorni, scatena la furia della montagna, che inghiotte dieci case, la scuola, i negozi e la strada. Nonostante l’evacuazione di una parte degli abitanti, tredici vite si spengono, come petali portati via dal vento di una tempesta che nessuno avrebbe potuto fermare.

Sempre in Vallese, nel 1991, il villaggio di Randa, nella Mattertal, è devastato da due gigantesche frane in meno di un mese. Quasi trenta milioni di metri cubi di roccia e ghiaia seppelliscono le vie di comunicazione, invadono la Vispa, il fiume locale, e lasciano dietro di sé una distesa di detriti e un paesaggio lunare. Non ci sono perdite di vite umane, ma case e fattorie vengono spazzate via assieme al bestiame.

Il 10 aprile del 1939, l’agglomerato di Fidaz, nei pressi di Flims, è investito da un importante ammasso roccioso staccatosi dal Flimserstein. Il Sonnenhüsli, un istituto per l’infanzia, è colpito in pieno e distrutto. Nel disastro perdono la vita 15 bambini e 3 adulti. Le autorità, per scongiurare il pericolo di nuovi crolli prendono di mira la parete rocciosa a colpi di cannone, abbattendo il materiale ancora instabile.

Ben più grave il bilancio dell’imponente scoscendimento del Rossberg, nella Svizzera centrale, che distrugge la località di Goldau. È il 2 settembre 1806: 457 le vittime, oltre trecento case e stalle cancellate dalla faccia della terra. La furia della montagna, però, non si ferma lì; parte della frana affonda nelle acque del lago di Lauerz, provocando uno tsunami alto 15 metri, che fa altri morti sulle sue rive.

A volte è l’uomo che, più o meno inconsapevolmente, favorisce lo scatenarsi degli eventi. È stato il caso della già citata frana di Elm, le cui cause vanno ricercate nell’estrazione indiscriminata di ardesia dalla montagna sovrastante il villaggio. Una pratica iniziata nel Diciassettesimo secolo, ma che nell’Ottocento si fa più intensa, al punto da indebolire la struttura della roccia e provocarne il collasso. Nessuno si cura delle avvisaglie del fenomeno, le piccole frane e i crolli dei mesi precedenti, segni evidenti del cedimento degli strati rocciosi, e l’attività estrattiva non viene interrotta. Fino al disastro dell’11 settembre del 1881, quando il villaggio viene sepolto da un’enorme frana, che provoca 115 vittime.

La montagna, maestosa e silenziosa, osserva il nostro agire da millenni. Le sue vette raccontano storie di ghiaccio e roccia, di equilibri fragili che l’uomo ha spesso ignorato. Oggi, il suo respiro si fa irregolare: il permafrost si scioglie, i pendii cedono, i temporali si scatenano con furia inaudita. L’acqua, che un tempo dava vita, ora travolge tutto, trasformandosi in fango e detriti che spezzano sentieri, case e destini, come successo la scorsa estate in Mesolcina e in Vallemaggia.

Questi eventi non sono semplici capricci della natura, ma il riflesso delle nostre scelte. La Terra ci sta parlando, e noi dobbiamo ascoltarla. Possiamo ancora imparare: a rispettare i suoi ritmi, a proteggerla con gesti consapevoli, a cambiare prima che sia troppo tardi.

Note

1. Franz Hohler, Diluvio di pietre, ADV Publishing House Ltd, stampato dalle Arti grafiche Veladini, Lugano, 2008, pg. 128;

2. La datazione cosmogenica è una tecnica utilizzata per determinare l’età di rocce, sedimenti e superfici esposte alla radiazione cosmica. Si basa sull’analisi della concentrazione degli isotopi rari generati dai raggi cosmici quando colpiscono la terra. Analizzando la concentrazione di questi isotopi, si può stimare da quanto tempo le rocce sono esposte alle radiazioni provenienti dallo spazio.

3. Ueber die Bergstürze in den Alpen, von Dr. A. Baltzer, Separatabdruck aus dem Jahrbuch des S. A. C. (X. Jahrgang.), Zurigo, 1875.