Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

A passo di danza nel Regno del Drago del Tuono

Bhutan: a Paro un grande evento religioso è celebrato nel decimo giorno del mese del calendario lunare, ovvero verso la fine di marzo, al tempio di Deyangkha

Paolo Brovelli, testo e foto

E dalle montagne era spuntata una valle. E sul fondo, lungo un fiume che pareva un torrente, erano sorte case, stradicciole, qualche macchina, pure. E sulla collina, era apparso un edificio bianco, e possente, come dovesse resistere ai fulmini di chissà quale invasore, con la sua forza di saggezza e compassione. E proprio per reggere gli assalti dei cugini venuti dal nord, dal Tibet, era stato eretto, col nome di dzong, che vuol dir fortezza, sì, ma è anche un monastero: era lo dzong di Ralung, a Paro.

Quello era il primo d’una serie che vidi poi, col proseguir del viaggio, sorgere a custodia di altrettante valli e gole che solcano i contrafforti che fanno da cornice all’altopiano tibetano e son l’ossatura di quel piccolo regno buddista noto al mondo col nome di Bhutan. Al mondo, dico, perché lassù, loro lo chiamano Druk Yul, il Regno del Drago o, meglio, del Drago del Tuono.

Popolato a più riprese da fuoriusciti dal Tibet, il Druk Yul deve la sua unicità allo Shabdrung, titolo onorifico del lama Ngawang Namgyal, progenie del fondatore d’una antica scuola buddista (la Drukpa), che nel 1616 fuggì dal monastero tibetano di Ralung, fucina di maestri e d’intellettuali (e persino di loro reincarnazioni), portandosi via la sua più sacra reliquia. Giunto in quelle contrade, per difendersi da coloro che lo rincorsero per riprendersela, a forza di fede e opere di bene – come leggenda vuole – riuscì a mettere d’accordo i suoi vari signorotti, che da sempre si guardavano in cagnesco. E cominciò a costruire dzong.

Paro, a marzo, s’accende d’uno dei mille festival (o tshechu) che allietano nel corso dell’anno il minuscolo regno che, vaso di coccio schiacciato tra quei due vasi di ferro che son la Cina e l’India, è divenuto famoso negli ultimi decenni per aver inventato un PIL che anziché far riferimento al dato economico, quasi inesistente per via della completa dipendenza dal vicino meridionale indù, calcola invece l’indice medio di felicità dei suoi ottocentomila abitanti.

Indice pure difficile da misurare, perché si dovrebbe far la media tra le varie componenti della società, formata in gran parte dal clero, dai lama ai gelong (i monaci) fino ai novizi, e poi da contadini e pastori. E magari andare allo dzong di Thimphu, la capitale, e chiedere anche al re, sovrano assoluto da cinque generazioni – dal 1907, grazie al beneplacito dell’Impero britannico – per aver riunito, il suo trisavolo, un Paese di nuovo dilaniato da secoli di violente lotte valligiane.

Ma ecco, la folla in piedi davanti al tempio di Deyangkha, lì vicino, e seduta sul prato della collinetta che s’affaccia sul cortile dove danzanti volteggiano in costumi sgargianti a sbuffi di broccato, camuffati con maschere di leone (delle nevi!), di cervo, di cane, di falco o di Garuda, l’uccello divino; identità indossate per l’eterna battaglia contro gli spiriti maligni, sempre in agguato per distoglierci dal cammino verso la liberazione nirvanica. Ecco che batton su tamburi ritmi di sapor sacro, monotoni mantra accompagnati da canti e da nenie di voci profonde. Ecco che saltano, ora, e ballano in cerchio.

I lama, con i sai sbracciati color mattone, siedono molli all’ombra, sotto le verande e gli stendardi gialli e rossi, mentre sui tetti stanno monachelli e monaci che, a momenti stabiliti, danno fiato alle lunghe trombe d’ottone a riecheggiar come un brivido nella valle.

Passate le danze, i primi si ritirano e n’escono di nuovi, con nuove figure sul viso, terrifiche, di smorfie bordate di teschi, e ora si battono, con mimica esperta, inscenano storie edificanti di eroici, famosi guru e reincarnazioni di guru capaci di miracoli e magie, che – coniugando nel modo che solo loro sanno saggezza e compassione – potrebbero scatenar potenze distruttive di molti megatoni e far trionfare il bene. Storie tratte dai libri sacri recati dai missionari venuti nell’VIII secolo dalle grandi università dell’Uddyana, la regione della valle dello Swat, ora in Pakistan, un tempo crogiolo di importanti maestri seguaci del Buddha. Uno su tutti il Guru Rinpoche, Padmasambhava, fondatore di un’altra importante scuola dottrinale tibetana (il Nyingmapa), pure assai diffusa in Bhutan. È lui il grande eroe, protagonista di tante avventure edificanti che tutti sconfigge e libera il mondo dal male.

Gli spettatori si esaltano, e ridono, e piangono, e fanno festa, che ben conoscono i loro antichi miti, e li aspettano con ansia. Gli occhi allungati, i visi bruciati dal sole, le barbe bianche e rade, gli uomini vestiti del gho tradizionale fin sotto il ginocchio e la cintola in vita, e le donne con le kira di panno fino alle caviglie, e intanto i bambini giocano, e si rincorrono nel prato e fan girotondi, finché, a mezzodì o giù di lì le famiglie si raggruppano e si siedono qua e là, nell’erba, e aprono i cartocci di carni e verdure, che è ora di pranzo.

La festa continua per ore, per giorni, fino alla mattina dell’ultimo giorno. Lì, ci si reca per tempo, all’alba, che è l’ora del Throngdrol, il panno sacro. Un tangka enorme, di metri per metri, si srotola allora piano, dal tetto, a coprire tutta la parete del tempio. Un tangka vecchio di quattro secoli su cui campeggia gigante ancora lui, il Guru Rinpoche, la cui sola vista è in grado di far avanzare di molto nel ciclo del samsara.

Anch’io mi metto in fila, lunga, interminabile, per ricevere col mio passaggio la sua benedizione, insieme alla gente piena di gioia. Fino a che, con l’arrivo del sole, il tangka non è riavvolto, che non deve ricevere i raggi, e quindi riposto nello dzong fino all’anno che viene.

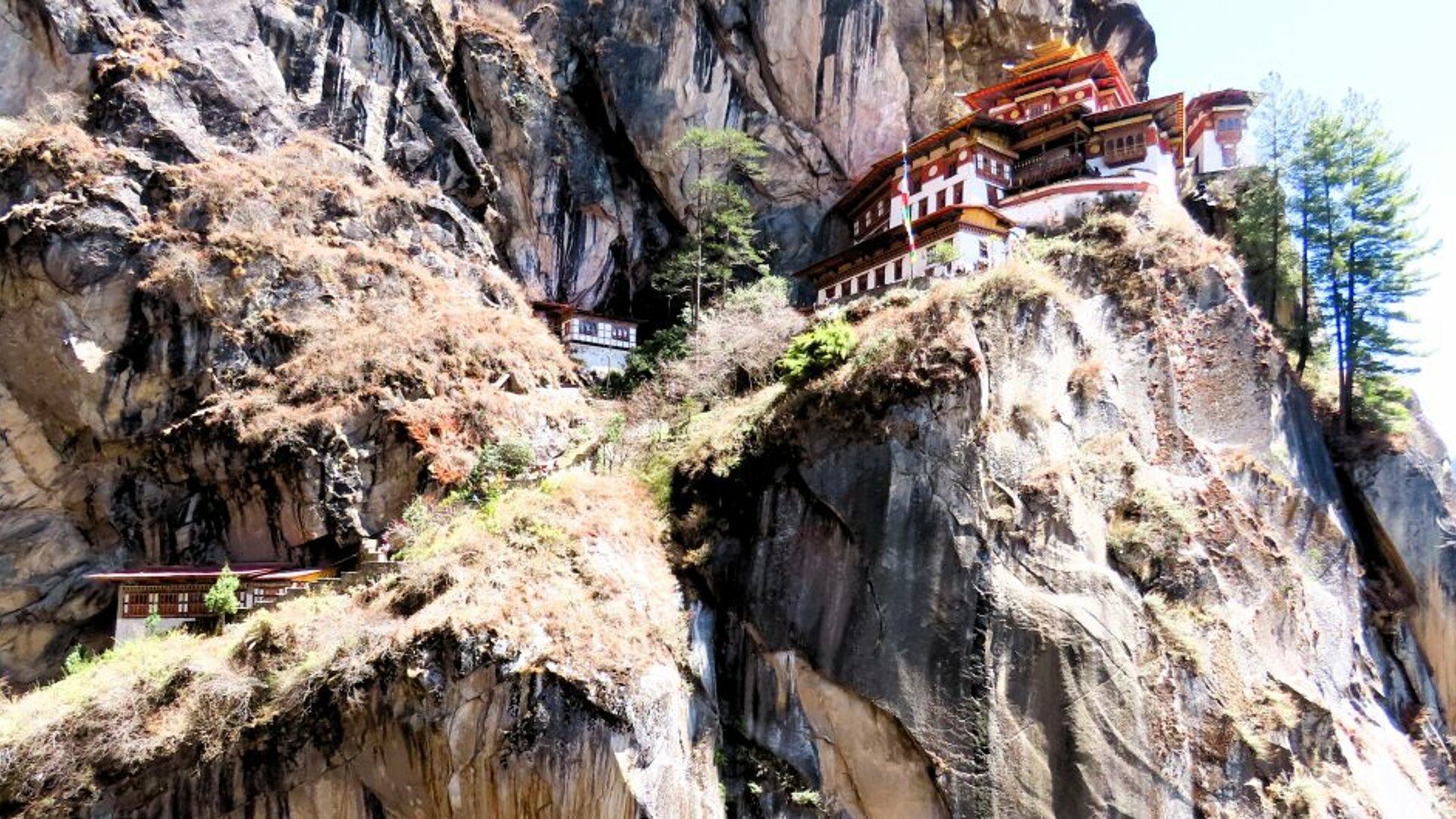

Meravigliose son queste valli, e le montagne punteggiate di yak e di case che – per legge – sono nello stile che vien dai monasteri. Splendidi, poi, gli dzong, da togliere il fiato. Quello di Trongsa, per esempio, sede d’origine del monarca, o quello di Punakha, capitale politica fino al 1955. Cortili, porticati, silenzio, alti muri di fango d’intonaco bianco, di pietra, balconi aggettanti e le mille finestre di legno intagliato di fiori e dragoni, di rosso, dorato, di giallo, d’azzurro. Nelle sale in cui si riuniscono i monaci, l’odor d’incenso pervade l’atmosfera calda, sacra di penombra colma di salvifiche immagini e statue di Budda. E poi i monasteri, come il Tatksang, appollaiato su un picco dove il Guru Rinpoche giunse a cavallo d’una tigre a sottomettere i maligni, ma noi mortali dobbiamo scarpinare per ore per raggiungerlo. O come quello di Chagri, dove lo Shabdrung in persona ospitò i gesuiti portoghesi Cacella e Cabral, gli unici d’Occidente a incontrarlo e a descrivere lui e quelle contrade, nel 1627. Scrive Cacella nella sua Relazione, redatta proprio a Chagri: «[…] il re ha la barba tanto lunga che una parte gli arriva fino in vita. Di solito la porta avvolta in un panno di seta, ma in occasioni speciali gli piace mostrarla, come il giorno in cui ci ricevette; anche i capelli ha lunghi “alla maniera degli yogi” […]».

Lo tshechu è finito. La gente, venuta da lontano, ha fatto girare le ultime ruote di preghiera e poi è partita e l’aria è tornata, al solito, quieta. L’odore di legna sale dai camini delle case sparse nel crepuscolo. Un cane abbaia lontano mentre un gregge sfila in silenzio lungo il fiume, qui sotto. L’aria si fa pungente e a me non resta che finire di sorseggiare il tè, e ritirarmi nella mia stanza, che ho scelto delle fattezze d’una cella per rimanerci dentro a fondo, in questo mondo antico, e così, chissà, forse, stanotte Padmasambhava mi verrà a trovare.