Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Nel tatuaggio, radici e identità maori

Ancora più del surf, è il tatuaggio la più importante eredità culturale polinesiana. È praticato da tremila anni nella maggioranza delle isole del Pacifico. Insieme al pareo, derivato dal tahitiano pareu (gonna), è l’unico termine maori adottato dalle lingue europee. Deriva da ta tatau: significa segnare il tempo, perché era il tatuaggio a scandire la vita degli abitanti di queste isole.

I maschi venivano tatuati a dieci anni e le femmine a quattordici, in un rito di passaggio dalla pubertà all’età adulta che, oltre alla pelle, marcava la vita dell’iniziato. Uomini e donne si decoravano gran parte di corpo e viso. Gli abitanti dei diversi arcipelaghi erano riconosciuti, per status e provenienza, dalle decorazioni sulla pelle. Il tatuaggio aveva implicazioni rituali, magiche, estetiche ed erotiche.

I disegni cutanei erano talismani: proteggevano da malattie e malocchio, e aumentavano il coraggio. Esaltavano la bellezza e influivano sul desiderio sessuale: in alcune isole, chi non era tatuato veniva spesso rifiutato dal sesso opposto. I loro motivi erano geometrici (losanghe, cerchi, greche, stelle, fasce e tratti intermittenti) o figurativi (animali, piante, azioni di combattimento). Erano totem che perpetuavano la discendenza, gli antenati: variavano a seconda di provenienza geografica, età, sesso, clan, ruolo sociale. Alcune decorazioni erano riservate a capi e sacerdoti.

Veniva praticato incidendo la cute con denti di maiale e colorando la ferita con tintura di carbone fossile. Alle Marchesi gli uomini si ornavano con bande nere e motivi geometrici gambe, braccia, collo, faccia e glutei; mentre le donne avevano disegni attorno a bocca e orecchie. A Tahiti e nelle Isole della Società solo i capi si tatuavano il volto e, mentre molti uomini decoravano l’intero corpo, le donne avevano motivi incisi solo su polsi, mani e caviglie.

A Tahiti, la conversione al cristianesimo portò nel 1819 re Pomare – su pressione della London Missionary Society – a proibire il tatuaggio in quanto attività degradante. Scelta che alimentò il declino culturale maori. Il divieto fu presto imposto dall’Isola di Pasqua alle Hawaii. L’antica pratica sopravvisse solo nelle Samoa Occidentali. Dove negli anni Settanta, si recarono alcuni tahitiani – alla ricerca delle radici smarrite – per reimparare la tecnica del tatuaggio, che oggi anche qui è praticata con aghi indolori e moderni metodi igienici. Insieme ai simboli ancestrali, i tahitiani si fanno incidere sulla pelle figure stilizzate di tartarughe, rettili, pesci. E ogni novembre Tahiti ospita un festival internazionale dedicato a questa tradizione.

A Tahiti sull’alta cresta dell’onda olimpionica, tra miti e artisti

Il surfboard è cambiato, ma l’immensità del Pacifico è rimasta il principale teatro di quest’attività che ha avuto origine proprio negli arcipelaghi polinesiani

Marco Moretti, testo e foto

Tahiti viaggia sulla cresta dell’onda, quella cavalcata dagli atleti che – dal 27 al 30 luglio – gareggeranno al largo delle sue coste per aggiudicarsi l’oro olimpico in equilibrio su una leggera tavola. La capitale della Polinesia Francese ospiterà infatti le gare di surf dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Attività polinesiana per eccellenza: per i Maori il surf era un mezzo per domare i cavalloni dell’oceano Pacifico. «È straordinario, incredibile, gli abitanti di queste isole affrontano gigantesche onde a cavallo di tavole di solido legno rossastro lunghe da due a cinque metri» annotava nel diario di bordo James Cook, tra i primi europei a raggiungere la Polinesia, il primo a scoprire l’ardire del surf.

Sono trascorsi oltre due secoli e il surfboard è molto cambiato, grazie alla tecnologia e ai campioni australiani degli anni Settanta e Ottanta. Il legno è stato sostituito dalla fibra di vetro e l’introduzione della pinna posteriore (anche doppia e tripla) ha reso più facile direzionare, accelerare e stabilizzare la tavola, la cui lunghezza è stata adattata all’altezza dell’atleta. Il surfboard è cambiato, ma l’immensità del Pacifico è rimasta il principale teatro di quest’attività. Dagli arcipelaghi polinesiani si è estesa alle due sponde della maggiore entità geografica del Pianeta: occupa più di un terzo della superficie terrestre. California e costa orientale dell’Australia – distanti 12mila chilometri – sono diventate le principali patrie di questo sport, celebrato negli Stati Uniti da un film come Un mercoledì da leoni e in Australia da un’infinità di trofei. Insieme si sono aggiudicati il 90 per cento dei campionati mondiali.

Cavalcando l’onda

Gli atleti olimpici sono da giorni a Teahupo’o, la spiaggia di Tahiti Iti – la poco popolata penisola di Taiarapu (il cerchio piccolo dell’otto disegnato dalla maggiore delle Isole della Società) – dove si svolgeranno le gare. A Teahupo’o, già sede dei mondiali di surf, si assiste ogni giorno alle imprese dei giovani tahitiani che catturano il frangersi delle mareggiate più lunghe, cavalcano le onde, sfrecciano tra la schiuma ruotando il surfboard con spericolata abilità, infilzano i tunnel d’acqua in velocità per evitare di essere ingoiati dal moto centrifugo dell’onda. Istinto, forza e familiarità di un popolo che vive in simbiosi con il mare, ma anche esperienza perché il surf non lo si apprende in un giorno ma con un lungo lavoro di osservazione. I grandi campioni studiano le maree regolate dai cicli lunari, indagano potenza e direzione dei venti, si aggiornano sulle previsioni metereologiche. Passaggi fondamentali per catturare i cavalloni più lunghi, per fondersi con l’oceano e vincere la sfida sulla cresta dell’onda.

Paradiso degli esploratori

Tahiti è l’incarnazione del mito dei Mari del Sud, diffuso dai marinai delle prime esplorazioni di Samuel Wallis, Louis Antoine de Bougainville e James Cook: lo narrarono come un paradiso di isole con un’esuberante natura, popolate da ragazze sensuali che vivevano nude e praticavano il libero amore. Donne formose con lunghi capelli corvini, occhi orientali su zigomi alti e labbra carnose. Bellezze che ruotavano il bacino danzando il tamure.

Eros ed esotismo confermato dall’ammutinamento del Bounty, il veliero arrivato a fine Settecento a Papeete per introdurre il frutto del pane nei Caraibi, così da sfamare gli schiavi delle piantagioni: scoperti i piaceri di Tahiti, l’equipaggio non ne volle sapere di continuare il viaggio.

Il mito delle isole dell’amore portò in Polinesia scrittori come Robert Louis Stevenson, Pierre Loti, Herman Melville, Mark Twain, Somerset Maugham che tra Honolulu, Samoa e Tahiti ambientarono romanzi e racconti, alimentando la leggenda. Nell’immaginario collettivo, la Polinesia divenne l’espressione più persuasiva dell’oceano primigenio. Là dove tutti sognavano di vivere «tra i fortunati che hanno visto l’aurora sulle isole più belle del mondo».

Paul Gauguin

Più ancora che la letteratura a esaltare il mito furono le tele di Paul Gauguin, il primo artista europeo a viaggiare in Polinesia alla visionaria ricerca dei colori primi della pittura e della creazione, per «immergersi nella natura vergine e condividere la vita dei selvaggi» come scrisse in Noa Noa.

Qui, tra orge, droghe e assenzio, Gauguin dipinse quadri audaci che svelarono colori, potenza, sensualità e mistero dei Mari del Sud. Ma Gauguin fu anche il primo a denunciare, a fine Ottocento, il paradosso di Tahiti. «La vita di Papeete divenne ben presto noiosa. Era l’Europa – l’Europa della quale avevo creduto di liberarmi – con l’aggravante dello snobismo coloniale, un’imitazione puerile e grottesca fino alla caricatura» scrisse. Nella sua recherche sauvage l’artista lasciò Tahiti per le Marchesi, le isole più torride ed estreme della Polinesia Francese, a cavallo dell’Equatore.

Nel 1964 Tahiti gli dedicò il Musée Paul Gauguin, poco fuori la Papeete da lui detestata, vicino al lussureggiante Botanical Garden: ospita alcune opere minori dell’artista e ne documenta vita e opera con foto dei suoi dipinti, immagini d’epoca, oggetti, giornali, libri e memorabilia; ma – testimone dell’indolenza polinesiana – dal 2014 è chiuso per lavori di rinnovamento procrastinati all’infinito. Il vero museo Gauguin polinesiano è a Hiva Oa, l’isola delle Marchesi dove è sepolto e dove è stata ricostruita la Maison de Jouir, teatro della sua scabrosa vita di eccessi.

Papeete

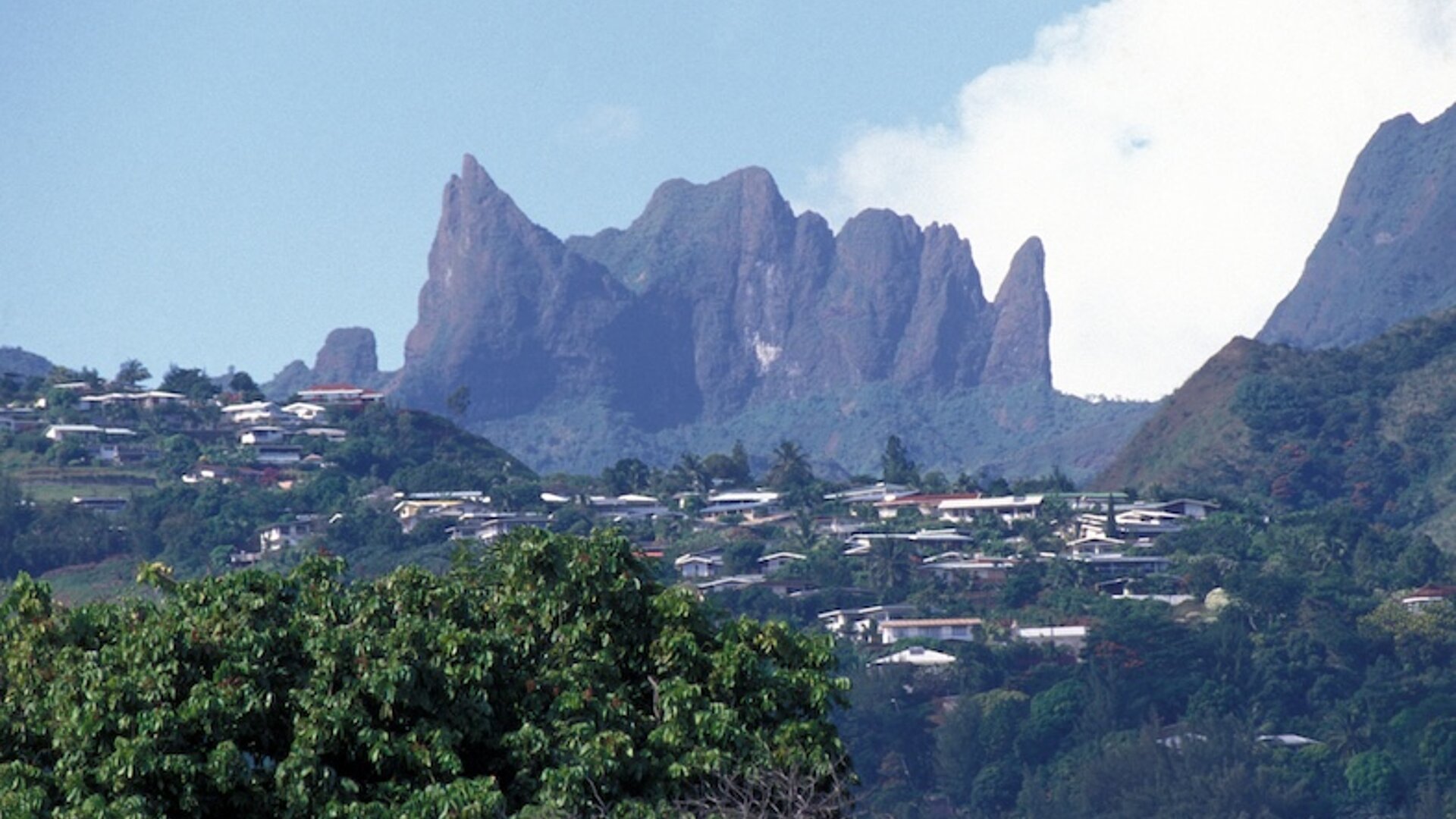

Le parole di Gauguin tornano in mente a Papeete, sudaticcia e caotica capitale politica ed economica della Polinesia Francese. Centro logistico collegato da bretelle autostradali. Passaggio obbligato dei turisti diretti a Moorea, Bora Bora, Huahine e nelle altre isole del sogno vacanziero. Nell’area metropolitana di Papeete, estesa su venti chilometri di costa e servita dai truck (i colorati camion del trasporto pubblico), sono concentrati affari, burocrazia, telecomunicazioni e aeroporto internazionale.

Ci vivono metà dei 300mila abitanti della Polinesia Francese (190mila sono residenti a Tahiti). Entrare in città all’ora di punta significa impantanarsi nel traffico, il principale guaio urbano insieme a disagio sociale, obesità e inquinamento. E più che maori, oggi Tahiti è meticcia: qui in due secoli e mezzo i polinesiani si sono mischiati con inglesi, francesi, americani, spagnoli e cinesi.

Nel centro di Papeete ci sono tre edifici monumentali. Notre Dame, la cattedrale neogotica del 1875. Il palazzo vescovile del 1869, più antico e migliore esempio d’architettura coloniale. E l’Hotel de Ville, il Municipio costruito nel 1990 in stile neocoloniale sul modello dell’antica reggia dei Pomare, la famiglia reale tahitiana. È il simbolo della decadenza culturale maori, iniziata nel 1797 con i puritani della London Missionary Society che vietarono la nudità. Proseguita nel 1819 con la messa al bando del tatuaggio, la principale espressione culturale tahitiana. E terminata nel 1880 con la cessione da parte di Pomare V del potere alla Francia in cambio di una pensione a 5mila franchi francesi dell’epoca. Storia e tradizioni sono illustrate al Musée de Tahiti e des Iles di Fa’aa con una collezione di tiki, le sculture antropomorfe, in legno o pietra, di divinità polinesiane, a fianco di una serie di poggiatesta (testimoni della cultura dell’ozio), a un’antica piroga, ad armi, monili e attrezzi agricoli e per la pesca.

Colori, odori e sapori dei Mari del Sud s’incontrano al mercato coperto, tra i banchi che vendono frutto del pane, taro, olio di cocco, vaniglia. Al primo piano si comprano abiti e souvenir: pareo, conchiglie, bigiotteria, paglie, sculture di divinità falliche. E in un piccolo ristorante economico, rarità in una delle città più care del mondo, si gusta il più noto piatto polinesiano: pesce crudo marinato in lime e latte di cocco. Tutto a uso e consumo dei turisti che raggiungono le Isole della Società soprattutto per i viaggi di nozze: banale capolinea delle isole dell’amore.

L’invasione della favola

Il turismo ha cambiato radicalmente Tahiti. Iniziò nel 1961 con l’apertura dell’aeroporto internazionale, scalo sulla lunghissima rotta tra Los Angeles e Auckland (Nuova Zelanda). Ma il volano fu nel 1962 con la riedizione del film Gli ammutinati del Bounty, diretto da Lewis Milestone e interpretata da Marlon Brando (la prima edizione era di Frank Lloyd, nel 1935, con Clarke Gable nel ruolo protagonista). Il film diffuse nel mondo lo scenario da favola di Bora Bora, dove Brando conobbe Tarita Teriipaia, la ballerina – figlia di un pescatore locale – di 17 anni più giovane di lui, una bellezza polinesiana con sangue cinese. La loro storia d’amore riempì le pagine dei rotocalchi. La più bella delle Isole di Sottovento divenne una seducente cartolina, una meta da sognare, da raggiungere una volta nella vita.

Vista dal cielo, Bora Bora appare come un miraggio verde e turchese in mezzo all’oceano blu notte. Le acque trasparenti della sua laguna – imprigionata da una barriera corallina su cui si sono formati numerosi motu (isolotti cresciuti sulle madrepore emerse) tempestati di palme – circondano il vulcano che domina l’isola.

Brando sposò Tarita in terze nozze e comprò Tetiaroa, un atollo formato da dodici motu sepolti di palme e imprigionati da un lungo reef corallino. Situata 42 chilometri a nord di Tahiti, era disabitata. Fu la residenza estiva dei Pomare fino al 1904, quando la famiglia reale la cedette al dentista e console inglese Walter William per pagare otturazioni e dentiere. Brando voleva farne il suo buen retiro lontano da paparazzi e Hollywood. Un luogo rispettoso di cultura locale e biodiversità. «Se posso fare a modo mio, Tetiaroa rimarrà per sempre un luogo che ricorda ai tahitiani cosa sono e cosa erano secoli fa» affermò. «La mia mente è sempre calma quando mi immagino seduto di notte sulla mia isola dei Mari del Sud». In realtà fu un disastro, naufragò il rapporto con Tarita, i loro figli ebbero fini tragiche, il resort fu una voragine finanziaria finché non passò a Pacific Beachcomber diventando uno dei più esclusivi del mondo (8mila franchi svizzeri per due notti a coppia).

Delusi dal vuoto culturale, a Tahiti ci si consola con la natura. L’imponente massiccio del Diadema fuori Papeete. L’interno montagnoso e le sue profonde valli foderate di foresta pluviale lacerata da spettacolari cascate come a Tefa’aurumai. La stradina nell’interno di Tahiti Iti che conduce all’altopiano di Taravao, dove tra i prati verdi pascolano le vacche: da qui si gode il panorama sull’istmo, prima di raggiungere Teahupo’o, dove i ragazzi polinesiani continuano a sfidare l’oceano in equilibrio su una tavola.