Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

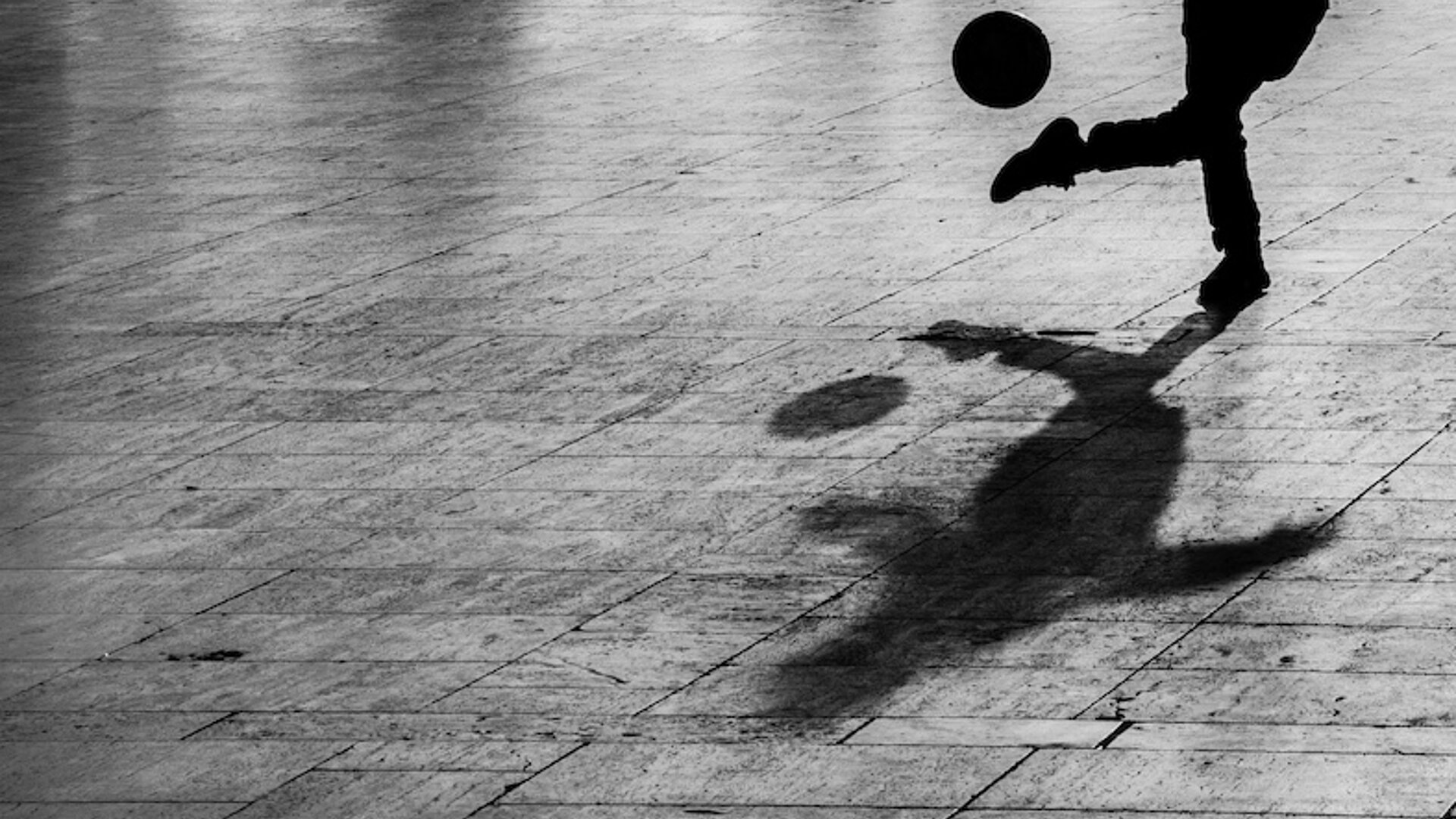

Tutta la poesia di un calcio piazzato

Tra il ludico e il dilettevole: una riflessione sulla poetica del gioco del pallone e sulla necessità di restituirgli la sua anima spensierata e istintiva

Sebastiano Caroni

Non saprei dire se sia stata la mia abitudine all’osservazione ad avermi condotto a studiare sociologia o se, all’opposto, il fatto di aver studiato sociologia abbia fatto di me un osservatore attento. Credo che entrambe le varianti siano plausibili, e del resto non mi è possibile stabilire una precedenza dell’una sull’altra. In un caso come nell’altro il risultato è lo stesso: mi capita spesso di ritrovarmi a osservare ciò che succede intorno a me. A volte poi la consuetudine aiuta, e permette ad alcuni dettagli di prendere forma a poco a poco, come se gli occhi li mettessero a fuoco gradualmente. Camminando ripetutamente lungo il Viale Stazione di Bellinzona, per esempio, un giorno trovai curiosi alcuni manichini esposti nella vetrina di un negozio di abbigliamento: uno rappresentava James Dean e l’altro Gérard Depardieu. Prima ci camminavo semplicemente davanti, senza notarli. Poi, quel giorno, ho cominciato a vederli.

Le consuetudini ci portano a ripetere gli stessi percorsi, e questo fa sì che, nella ripetizione, prendono forma delle configurazioni di senso. Camminando per Bellinzona, ho spesso costeggiato campetti di calcio dove si allenavano squadre giovanili. Da passante, mi è capitato di assistere a delle partite, anche solo amichevoli, e di osservare ciò che i giovani avevano imparato in allenamento. In occasione di una di queste partite, qualche tempo fa, notai nello stile di gioco un dettaglio che mi colpì molto; e che mi sembrò rivelatore di qualcosa di importante, la cui portata travalicava quella semplice, trascurabile, partitella.

Il calcio, si sa, è uno sport dove si assiste al movimento di una palla da una parte all’altra di un terreno di gioco. Ci sono tanti modi per svolgere tale azione, e spesso la bravura di una squadra si rivela nella capacità di avanzare in modo fluido e organizzato. Se il movimento pendolare è una costante, negli anni il calcio si è evoluto parecchio, e così lo stile di gioco. Uno dei cambiamenti più recenti ha coinciso con la diffusione della cosiddetta costruzione dal basso: l’espressione si riferisce al modo in cui una squadra, nell’impostare la propria manovra di avanzamento, coinvolge i difensori e il portiere in una fitta rete di passaggi in prossimità della propria area di rigore. Il gioco, in questo modo, viene rallentato, e tende a spostarsi su un asse orizzontale: e se l’esecuzione si inceppa, la manovra viene bruscamente interrotta dalla squadra avversaria che si procura, quasi dal nulla, un’occasione da goal.

La costruzione dal basso è ormai una caratteristica imprescindibile del calcio professionistico globale, anche se trova terreno fertile in Europa più facilmente che altrove. Qualsiasi persona che abbia guardato, anche solo distrattamente, una partita dei recenti Europei in televisione, non può non averlo notato. Ma c’è una cosa che non mi torna: il fatto che la costruzione dal basso sia tanto diffusa, non significa che sia anche necessaria.

Quando, quel giorno, da bordo campo osservai il modo con cui, nell’applicare rigorosamente la costruzione dal basso, una delle due squadre finiva per cedere, grottescamente, la palla agli avversari, mi è venuto spontaneo chiedermi: ma è auspicabile imporre ai giovani un modo di muoversi che ingabbia il gioco in una manovra eccessivamente laboriosa e ragionata? Per quanto la costruzione dal basso sia portatrice, potenzialmente, di alcune virtù – fra cui quella di promuovere un gioco corale che coinvolge attivamente anche il portiere –, se non è sostenuta da azioni ficcanti, il gioco non perde in spettacolarità? Non diventa più statico, congestionato, piuttosto che dinamico e fluido?

Gli allenatori farebbero forse meglio a trasmettere ai giovani uno stile creativo, estroso, ricco di improvvisazione, più da strada che da stadio, incoraggiando le ripartenze veloci, i capovolgimenti di fronte fulminei, le verticalizzazioni improvvise. Al posto di insistere su ridicoli passaggini a corto raggio entro la propria area difensiva, farebbero meglio a spezzare una lancia in favore dei lanci lunghi, forieri di possibilità inesplorate.

Ammettendo che sia possibile ridimensionare l’ambiente del calcio giovanile che, come altri ambiti sportivi, è ormai viziato dalle logiche della competizione proprie al mondo adulto, forse si potrebbe incoraggiare un’idea di calcio più genuina. Riavvicinando i giovani al valore intrinseco del gioco, e mettendo a tacere qualche genitore un po’ troppo ingombrante, si potrebbe restituire allo sport la sua dimensione di svago, di divertimento e di scoperta. Bisognerebbe, insomma, ridare al calcio la spensieratezza che è tipica dell’infanzia.

In un’intervista pubblicata in un volume dal titolo Lo sport è un gioco? (Raffaello Cortina, 2024), l’antropologo francese Philippe Descola suggerisce che per molte popolazioni non occidentali, lo sport è vissuto come un gioco collaborativo, e che siamo noi occidentali ad averlo strumentalizzato, piegandolo alle logiche dello scontro fra fazioni avverse e al binarismo vincenti-perdenti.

Se io fossi un allenatore, quindi, chiederei ai miei giocatori di divertirsi, eviterei la costruzione dal basso e cercherei di trasmettere la filosofia del passaggio lungo: perché il lancio lungo è molto più poetico e avventuroso, schiude orizzonti inattesi, è portatore di possibilità inesplorate e può far germogliare azioni altamente spettacolari. Ciò che conta è l’occhio che immagina all’istante, la creatività che si fonde con il gesto, il piede che si muove d’istinto, l’intuito che anticipa il ragionamento.

Se queste riflessioni sono, indubbiamente, legate al mio spirito di osservazione, non è certo un caso che io sia cresciuto vicino a un campetto da calcio. Da piccolo volevo andare in Brasile: da quelle parti, di certo, la costruzione dal basso l’hanno già mescolata alla samba (una sera, quasi per sbaglio, dopo avere visto una partita degli Europei, cambiando canale sono capitato su una partita della Coppa America, con giocatori che correvano come dei forsennati). Anche quando, alle medie, ho abbandonato il pallone a favore del basket, il calcio mi è rimasto dentro. E ricordo ancora quando, nelle sere d’estate, provavo e riprovavo, quasi all’infinito, dalla stessa posizione, il calcio piazzato. Lasciando partire il pallone, seguivo speranzoso la sua parabola. Insistevo, imperterrito, fino a quando, simile a un sogno, il pallone cominciava a girare al rallentatore e, all’improvviso, si infilava nel sette. Poi, per un attimo, non c’era più nulla: il tempo si era come fermato.

Quello che ricercavo in quei momenti, in fondo, non mi sembra poi così diverso da quello che, oggi, vorrei ritrovare nella parabola delle parole: quell’effetto estetico che, a distanza di anni, mi ricorda l’ebrezza, unica e irripetibile, di quei calci piazzati.