Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Metafora onirica di un Paese straordinariamente impossibile

Reportage / Nel romanzo «Ferrovie del Messico» di Gian Marco Griffi, il protagonista astigiano ha ricevuto l’incarico di mappare la quasi impalpabile rete ferroviaria della terra dei cactus

Enrico Martino, testo e foto

John Wayne, James Coburn, Pancho Villa, Gustave Eiffel. Un’ammucchiata di star hollywoodiane, rivoluzionari e archistar unite da un improbabile comun denominatore, il treno sullo sfondo di deserti minerali e canyon spettacolari. Non c’è da stupirsi se le ferrovie messicane, metafora onirica di un Paese straordinariamente impossibile, sconvolgono anche la grama esistenza di Magetti Francesco detto Cesco, milite repubblichino nella Asti del 1944, che nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale riceve l’ordine perentorio di tracciare una mappa della rete ferroviaria messicana. Ci voleva la fantasia di Gian Marco Griffi per trasformare questo vortice kafkiano di guerra, amori e morte nelle Ferrovie del Messico (Laurana edizioni, 2022), eletto a furor di popolo romanzo cult, tanto da essersi aggiudicato il titolo di «Libro dell’anno» di Fahrenheit (noto programma radiofonico condotto da Loredana Lipperini per la Rai), ed essere finito nella dozzina dello Strega di quest’anno.

Oggi solo il Ferrocarril Chihuahua al Pacifico, l’ultimo treno passeggeri ostinatamente deciso a resistere, lancia ogni mattina il suo fischio

Una rete ferroviaria sospesa da sempre in una dimensione quasi onirica, tra improbabili gloriosi destini e tracolli verticali, travolta dai tagli neoliberisti della fine del secolo scorso. I cantori più famosi dei suoi ultimi rantoli sono stati gli scrittori Paul Theroux e Maruja Torres che – attraversando il continente dalla Patagonia al confine con gli Stati Uniti, il primo con L’Ultimo Treno della Patagonia, la seconda con Amor America – hanno dedicato alcune imperdibili pagine proprio alle ferrovie messicane. Negli anni Ottanta del Novecento a cantare i treni della rivoluzione ci ha pensato anche Amparo Ochoa, la Voz de Mexico che infiammava studenti, campesinos e operai con il Corrido de Pancho Villa, rievocando le sbiadite fotografie di soldaderas che si sporgono dai vagoni ostentando fieramente cartuccere e polverosi fucili.

Oggi solo il Ferrocarril Chihuahua al Pacifico, l’ultimo treno passeggeri ostinatamente deciso a resistere, lancia ogni mattina il suo fischio lacerante nella stazione di Chihuahua prima di inerpicarsi lungo la Sierra Madre del Norte per sbucare sul Pacifico quindici ore e 652 chilometri dopo, oltre a 86 gallerie e 39 ponti, se tutto va bene. Uno tra i più spettacolari percorsi ferroviari del mondo, terminato nel 1961 ottantanove anni e una Rivoluzione dopo il progetto iniziale, realizzando il sogno un po’ folle di Albert Owens, fondatore di una colonia «socialista» a Topolobambo in Messico, di collegare il Mid-West degli Stati Uniti con i porti messicani sul Pacifico, abbreviando la distanza con l’Estremo Oriente.

Ne avrebbe di storie da raccontare questo treno che attraversa da sempre sogni d’argento e di follia, dove chi può guarda scorrere il paesaggio dai finestroni panoramici del Vistatren – riverito da controllori con divise da film di Walt Disney – e tutti gli altri usano la ferrovia al posto di una strada che non c’è accalcandosi in convogli che partono quando se lo ricordano e arrivano quando possono. Sotto i loro piedi, i binari si srotolano lungo il labirinto di rocce della Barranca del Cobre, il «Canyon del Rame», quattro volte più esteso del Grand Canyon del Colorado, con i suoi colori minerali che ti afferrano alla gola, praticamente immutati dal 1541 quando i conquistadores della spedizione di Coronado cercarono quassù le mitiche città d’oro di Cibola.

Sembrerebbe facile la chiave d’accesso a una delle aree naturali più incontaminate dell’America Settentrionale ma i suoi segreti si nascondono nelle viscere di canyon invisibili ai turisti che gridano «terrific» affollandosi per il selfie di rito davanti allo spettacolare anfiteatro di rocce dello spartiacque di Divisadero. Di notte, però, quando i turisti sono rintanati nei loro hotel, poche luci fioche sparpagliate tra gli strapiombi segnalano le presenze quasi invisibili delle rancherias dove vivono i Tarahumara. «È la vita moderna ad essere arretrata rispetto a loro, non sono i Tarahumara a essere arretrati rispetto al mondo d’oggi», aveva scritto un secolo fa il drammaturgo e saggista francese Antonin Artaud, folgorato da questo popolo di nomadi verticali, forse aiutato anche dallo sballo del peyote.

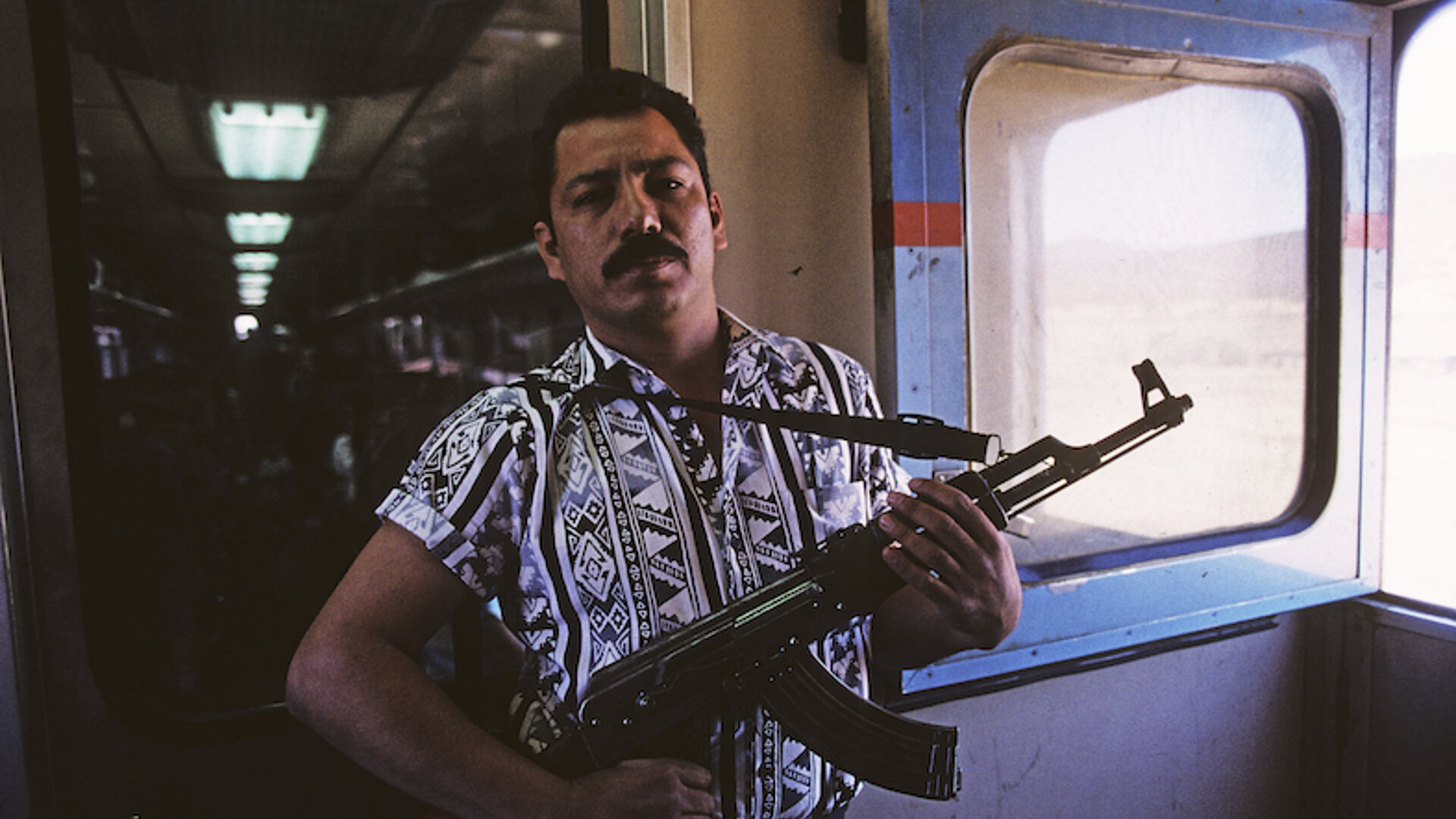

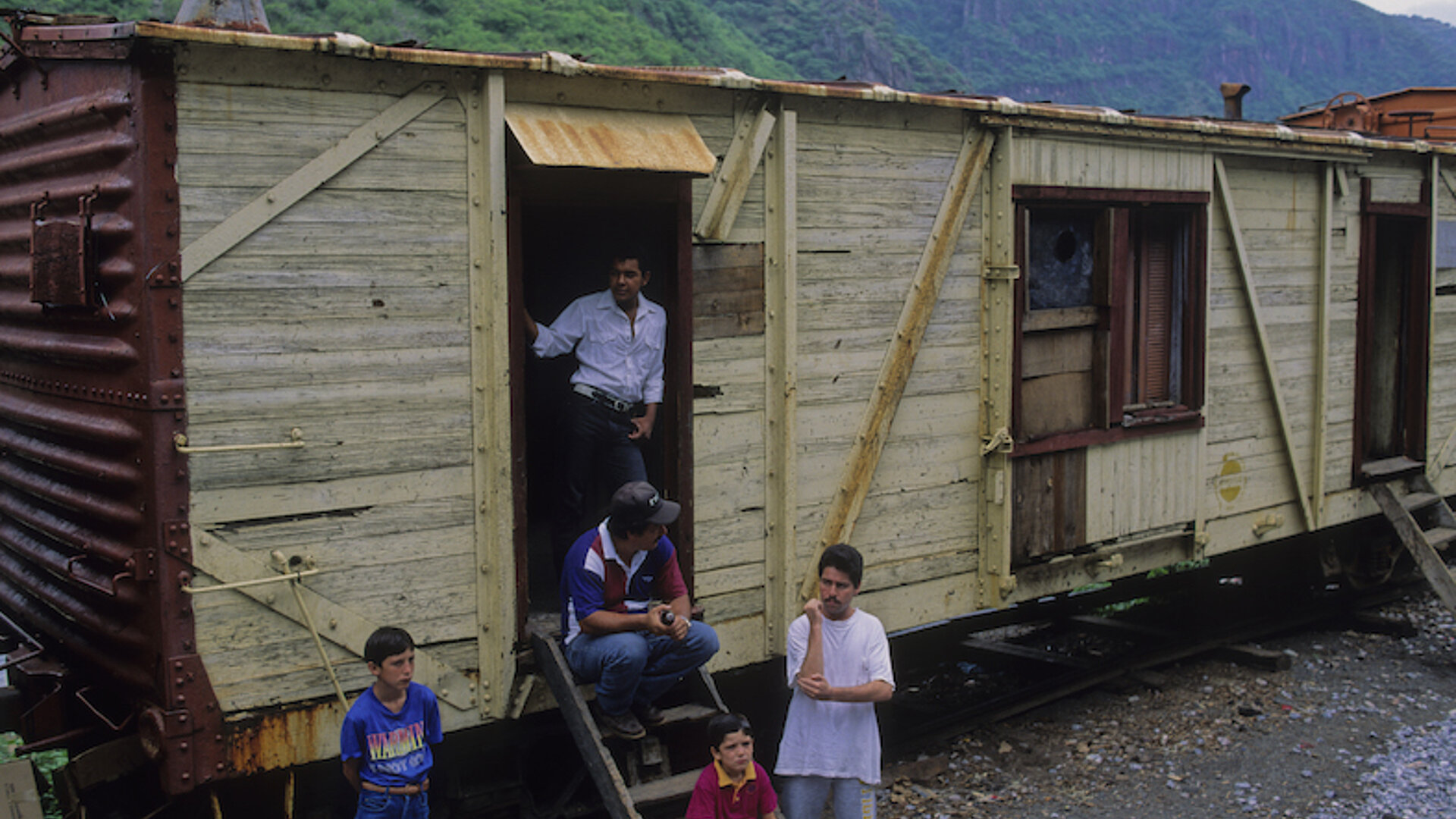

Non c’è stato bisogno di visioni allucinogene, negli anni Novanta, per un assalto al treno in stile western di bandidos che avevano sostituito scalpitanti cavalli con più modeste mountain bike approfittando dell’ansimare del treno a ogni salita. Era finita male, con un turista olandese freddato senza troppi problemi mentre li riprendeva forse pensando di trovarsi in un reality. «Si sono ammazzati tra loro per la spartizione del bottino, senza bisogno della polizia» racconta con impassibile ironia un poliziotto privato impugnando il suo cuerno de chivo, il «corno di capra» come viene soprannominato il popolarissimo kalashnikov mentre il treno sfiora vagoni-campamentos pieni di fiori in cui vivono le famiglie dei ferrovieri all’ombra di montagne illuminate dall’ultimo sole.

Di altri treni messicani sono sopravvissuti solo scarni rottami impregnati di ricordi e leggende, come il paio di scalcinati vagoni che il vento e la polvere stanno lentamente disintegrando all’ombra di un serbatoio per l’acqua. Sembra l’inizio di un film di Sergio Leone ma raccontano la storia di un gringo che sognava di costruire in questo sperduto angolo di deserto la «Hollywood del Sur»: John Wayne, che era innamorato dei silenzi di queste montagne; dopo la sua morte, nella vecchia stazione ferroviaria vivono solo Antonio Lozoya con la sua famiglia, dopo essersi ripresi in tribunale la proprietà venduta dal loro padre all’attore.

In un altro deserto nel cuore della Baja California, solitari avvoltoi appollaiati in cima a scheletrici cactus sembrano aspettare che qualche autista si schianti in preda a un colpo di sonno. Sembrano allucinazioni, come le vecchie locomotive piazzate come spartitraffico tra le casette in legno dagli squillanti colori caraibici di Santa Rosalia; è quanto rimane di una strampalata avventura coloniale francese insieme a una chiesetta in ferro progettata da Eiffel, proprio quello della torre. Qui c’era una montagna di rame nel 1885, quando il dittatore Porfirio Diaz invitò la compagnia mineraria francese El Boleo, chiedendo loro di costruire una città e un porto; Don Porfirio avrebbe messo la manodopera, praticamente a costo zero visto che erano indios Yaquis deportati. Quando perì il rame finì, i francesi tornarono a casa lasciando chiesa, locomotive e il profumo di fantastiche baguettes sfornate ancora oggi dalla panetteria El Boleo.

Presto El Tren Maya potrebbe sfiorare siti archeologici Patrimonio dell’Umanità sfrecciando in mezzo alla foresta tropicale della Mesoamerica

Due treni ancora più inafferrabili incrociano storie speculari, dai paesaggi ai passeggeri, con le contraddizioni di un Paese straordinariamente impossibile. La Bestia, conosciuta anche come «El Tren de la Muerte», rivela già dal nome il tragico destino dei treni merci utilizzati dai migranti latinoamericani che, per raggiungere gli Stati Uniti attraversando il Messico dal Guatemala, vivono per giorni e notti sui tetti dei vagoni in condizioni fisiche e psicologiche estreme alla mercé di vessazioni e organizzazioni criminali. Tutta un’altra storia, o forse no, per El Tren Maya, progetto un po’ megalomane del presidente messicano Manuel Lopez Obrador alla ricerca di un posto tra i grandi di una nazione in cui i treni hanno spesso avuto un ruolo determinante. Millecinquecento chilometri e diciannove nuove stazioni per creare, almeno nelle intenzioni, centomila posti di lavoro e attirare milioni di turisti; peccato che per farlo i convogli dovranno attraversare a centosessanta chilometri l’ora la più estesa foresta umida tropicale della Mesoamerica sfiorando siti archeologici Patrimonio dell’Umanità e favorendo massicce infrastrutture con gravi ripercussioni su una straordinaria biodiversità, nonostante ottimistici studi di impatto ambientale e promesse di «non sradicare neanche un alberello».

«Se non lo fermiamo il presidente piazzerà una stazione persino davanti a qualche piramide» ironizzano con amarezza molti maya che si oppongono a un treno su cui, probabilmente, non potranno mai permettersi di salire. Nel frattempo a Palenque, a pochi passi dalle piramidi maya, i tracciati dei due treni si incrociano insieme ai sogni delle adolescenti dei villaggi che immaginano di viaggiare sul Tren Maya per vedere Cancùn, e agli incubi dei migranti della Bestia, perché anche sui treni le classi sociali esistono e magari si sfiorano. Senza vedersi.