Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Là dove i suoni africani si uniscono a quelli europei

Reportage - Se New Orleans fu sede di un orrendo mercato di schiavi destinati alle piantagioni del Sud, in città fiorì anche quello che gli storici considerano il primo esperimento di borghesia afroamericana (e libera) in territorio statunitense

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni, testo e foto

Sembrano usciti da una vecchia cartolina in bianco e nero quei gradini di cemento grezzo. Siamo a New Orleans. L’immagine della bimbetta con un grazioso fiocco tra i riccioli, che scende lo scalone scortata da tre imponenti agenti, è impressa indelebilmente nella coscienza civile degli americani. Il calendario segnava il 14 novembre del 1960. Il governo federale aveva appena messo al bando la segregazione nelle scuole della Louisiana. Quel giorno Ruby Bridges, sei anni, diventava la prima allieva afroamericana a mettere piede alla William Frantz Elementary School di New Orleans. Con la sua facciata originale in stile Art Déco, questa scuola è da sessantadue anni uno dei santuari del pellegrinaggio che ripercorre il Movimento per i diritti civili.

Un posto appartato, lontano dal chiasso festaiolo del Quartiere Francese. Per arrivare qui, bisogna lasciarsi alle spalle il fiume Mississippi, ma anche la musica suonata in ogni angolo, le risate dei visitatori a passeggio. Dopo il trillo dell’ultima campanella, qui tutto è silenzio. Si sentono solo gli sbuffi del vento pomeridiano. Kyle, il tassista esperto che ci accompagna, conosce New Orleans a menadito, ma qua non c’era mai stato. «Avevo visto la foto sul giornale, ma i turisti vengono raramente», ci dice.

Quel che manca nello scatto ingiallito che Kyle ricorda a memoria, sono le urla inviperite dei manifestanti bianchi contrari alla fine della segregazione, schiamazzi razzisti e insulti rivolti a una bambina colpevole di voler studiare nelle aule dei loro figli. La storica sentenza Brown vs Board of Education della Corte Suprema aveva posto fine alla segregazione razziale nelle scuole pubbliche già nel 1954, ma gli Stati del Sud resistettero finché poterono. Le proteste proseguirono per settimane a New Orleans. Molti ragazzini bianchi cambiarono scuola; in classe per un anno intero ci fu un solo banchetto, il suo. Barbara, la maestra, arrivò da Boston: gli altri insegnanti si erano rifiutati di fare lezione a una piccola di colore. Una bimba a cui fu affidato il compito di scrivere un nuovo capitolo di storia.

La William Frantz Elementary School oggi è la scuola più famosa di New Orleans. Il punto di partenza perfetto per chi voglia scoprire l’altro volto della città, la sua «anima nera» e forse meno nota.

New Orleans, si sa, è una delle mete più amate, viaggio obbligato per chiunque apprezzi arte, musica e buon cibo. C’è chi la adora per la tradizione culinaria creola e cajun; i cultori della musica la venerano come la Betlemme del jazz; gli amanti delle arti visive restano ammaliati dai colori e dalle espressioni visive delle opere che qui vengono prodotte. Eppure la «Big Easy» – come affettuosamente gli americani la definiscono, cogliendone lo spirito «sereno» e libero – è anche una città intimamente legata alla lotta contro le leggi razziste dette Jim Crow che, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio degli anni Cinquanta del Novecento codificarono la segregazione negli Stati del Sud.

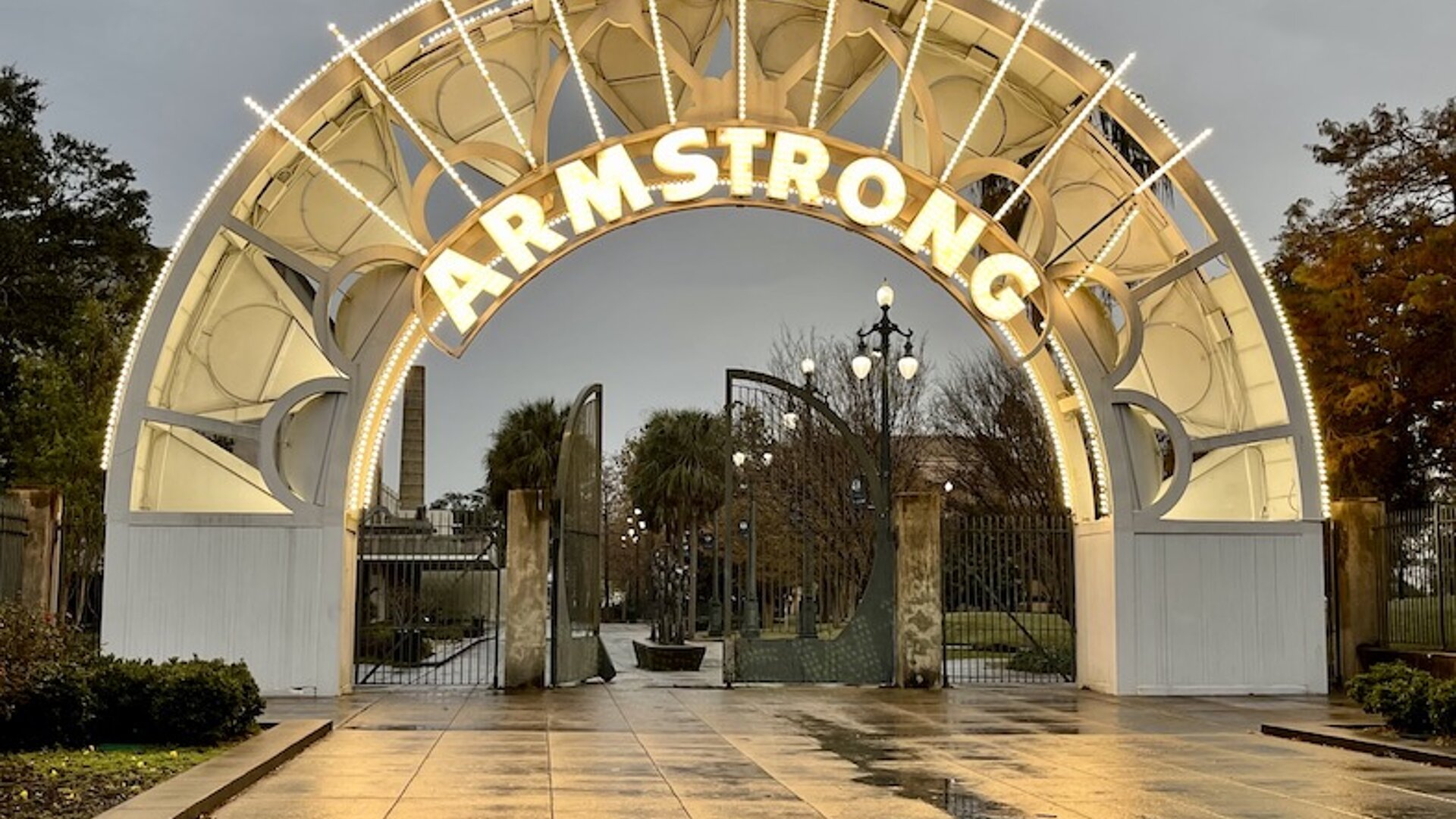

Una passeggiata nella New Orleans nera, non può non toccare Tremé, il quartiere afroamericano più antico della nazione, a nord del Quartiere Francese. Il cuore dell’area è il Louis Armstrong Park, omaggio a uno dei musicisti più amati al mondo. Il trombettista, leggenda indiscussa del jazz, era nato proprio a New Orleans nel 1901. L’insegna luminosa al neon che indica l’ingresso è immancabile nella galleria fotografica di ogni turista.

Tra i giardini e le bellissime sculture del parco, è incastonata Congo Square, una delle piazze più significative. Nel diciottesimo secolo, era il luogo di incontro degli schiavi a cui una volta a settimana, la domenica, era concesso di ritrovarsi. È qui che i suoni della madre Africa incontrarono la tradizione europea, concependo il miracolo del jazz.

Se New Orleans fu sede di un orrendo mercato di schiavi destinati alle piantagioni del Sud, in città fiorì anche quello che gli storici considerano il primo esperimento di borghesia afroamericana (e libera) in territorio statunitense. La vicina St. Augustine Church, la seconda chiesa cattolica più antica degli Usa – all’incrocio tra le strade St. Claude e Governor Nicholls – fu fondata proprio da neri liberi nel 1841.

Il verde del Louis Armstrong Park ospita anche il teatro dedicato alla «regina del gospel», Mahalia Jackson, anche lei nata in città. Amica e confidente di Martin Luther King – profeta della non-violenza – interpretò con la sua inconfondibile voce contralto l’intensa colonna sonora del Movimento. Con il reverendo King, la cantante viaggiò in giro per il Paese, contribuendo con la sua musica alle lotte per l’uguaglianza. Fu la sua voce ad accompagnare King il giorno dei suoi funerali, quando Jackson intonò il suo spiritual preferito «Prendi la mia mano, prezioso Signore». La stessa melodia che sembra dischiudersi dalla bella scultura della cantante, posta all’ingresso del teatro.

Un’altra tappa importante di questo «pellegrinaggio» è la New Zion Baptist Church. È qui che nel ’57, Martin Luther King Jr. fondò – con un coordinamento di ministri di culto – la Southern Christian Leadership Conference. La storica organizzazione, che consacrò King a livello nazionale, fu la base operativa delle più importanti proteste dell’epoca, culminate con l’entrata in vigore della legge sui diritti civili del 1964. Poco distante, c’è il parco A. L. Davis, in onore del primo consigliere comunale afroamericano di New Orleans (e pastore della New Zion). Questo giardino, oggi adornato con murales coloratissimi dedicati ai personaggi più emblematici della storia del Movimento, negli anni Sessanta funse da punto di raccolta e partenza di tutte le manifestazioni cittadine.

Conclude il viaggio, la tappa al Dooky Chase’s Restaurant, la locanda di Tremé che dal 1941 racchiude, nelle sue delizie, la storia del popolo nero e delle sue battaglie. La proprietaria, la compianta chef Leah Chase, scomparsa nel 2019, è stata da sempre considerata la «regina» della cucina creola, ovvero l’armonia miracolosa di sapori in cui si fondono elementi europei, africani, caraibici e ispanici. Durante il periodo più intenso del Movimento – tra gli anni Cinquanta e Sessanta – il secondo piano del Dooky Chase’s era diventato una sorta di centrale operativa, in cui gli Stati Maggiori (incluso il leader Martin Luther King) potevano incontrarsi nel massimo riserbo. Tra le sue panche si sono accomodati star e presidenti, come Barack Obama a George W. Bush.

Nel ricco menù non manca il pollo fritto, piatto principe della tradizione nera; in carta anche il po’ boy, un panino imbottito con carne o gamberi fritti, che da Dooky Chase’s preferiscono chiamare con l’antica trascrizione «poor boy» (povero ragazzo) in omaggio all’origine umile del sandwich. Secondo la leggenda, infatti, il panino nacque come pasto improvvisato dai fratelli Benny e Clovis Martin, due ex tranvieri, che inventarono la pietanza per rifocillare gratuitamente i colleghi conducenti in sciopero, «poveri ragazzi» che protestavano per le pessime condizioni di lavoro sugli streetcar, i tram cittadini. Non meno richiesto è poi il «gumbo creolo», uno stufato di carne o crostacei con riso e abbondanza di spezie. La specialità della casa è la versione verde «z’herbes», con una selezione di nove verdure diverse e carni miste. In una generosa cucchiaiata, ottantuno anni di sapori unici e lotte per la giustizia.