Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Bibliografia

Lo sfruttamento idroelettrico della Maggia. Metamorfosi di una Valle, a cura di Elio Genazzi, edizione Museo di Valmaggia, 2024.

Il volume riunisce le prospettive di venti autori, la prefazione è di Christian Vitta.

www.museovalmaggia.ch

L’idroelettrico che ha cambiato la valle

Un libro ripercorre la storia e le implicazioni economiche, ambientali e umane degli impianti che sfruttano l’acqua della Maggia

Nicola Mazzi

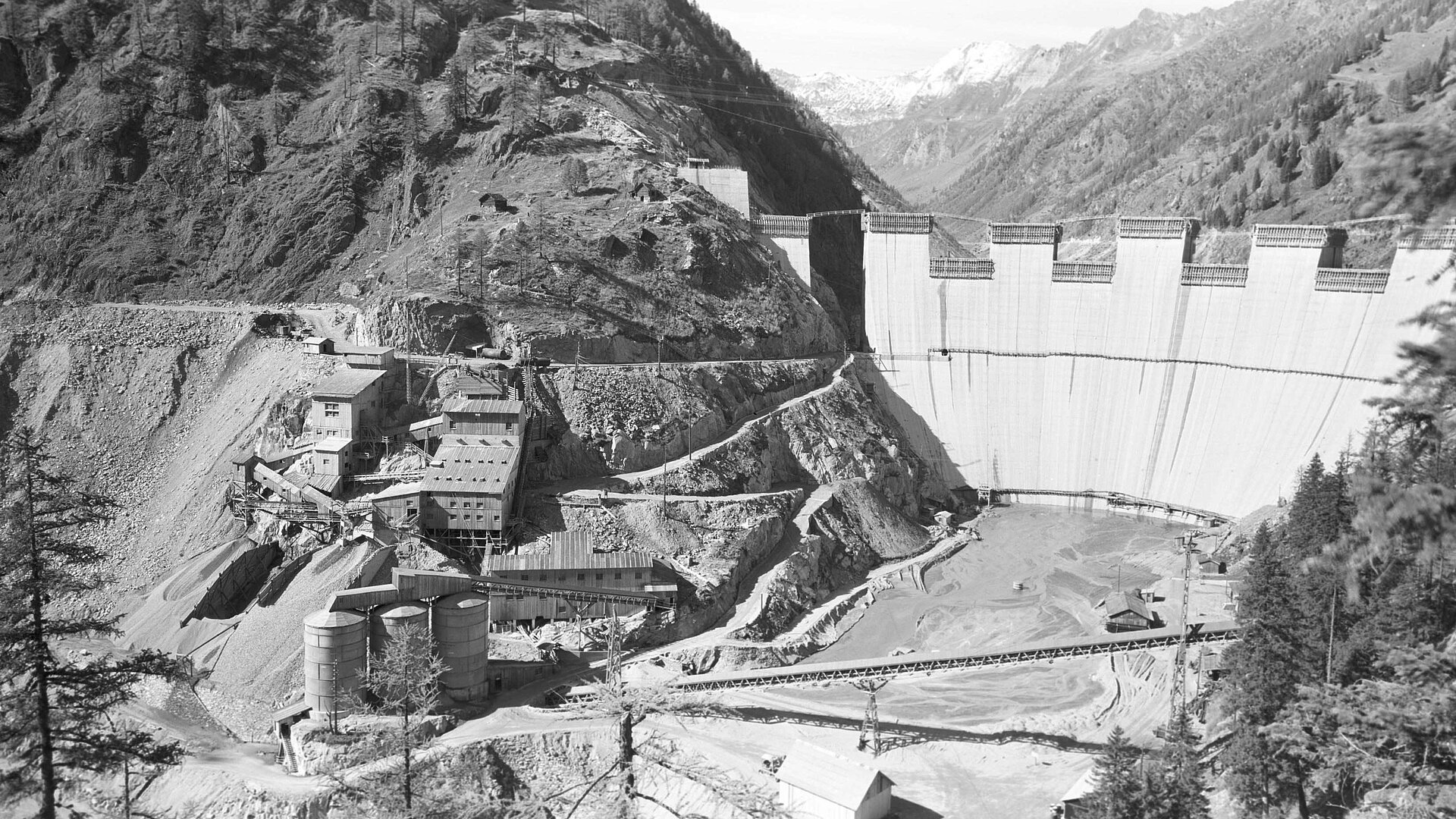

Gli impianti idroelettrici sono parte integrante della Vallemaggia da quasi 75 anni. Un rapporto, quello tra la valle, i suoi abitanti e queste infrastrutture, di amore e odio per diverse ragioni. Anzitutto perché ne hanno modificato radicalmente l’immagine, il territorio, ma anche l’economia, il turismo e perché hanno trasportato la valle nel nuovo Millennio. Impianti che, tra alcuni anni, grazie al processo di riversione previsto dagli atti di concessione, diventeranno di proprietà del Cantone e quindi sono un patrimonio importante e da valorizzare. Di recente il Museo della Vallemaggia ha pubblicato il volume Lo sfruttamento idroelettrico della Maggia. Metamorfosi di una Valle nel quale vengono approfonditi diversi aspetti, anche critici, legati agli impianti idroelettrici. Mentre dall’aprile del 2025 e per due anni, il progetto sarà completato con una mostra temporanea che si potrà visitare da aprile a ottobre sull’arco del 2025/26. Abbiamo voluto approfondire con il presidente del Museo e curatore del libro Elio Genazzi alcuni aspetti di questa pubblicazione.

Elio Genazzi, come è nata l’idea di scrivere questo volume?

Il ruolo del Museo di Valmaggia è anche quello di evocare storie del passato che possono viaggiare nel futuro. Il tema dello sfruttamento idroelettrico è sicuramente adeguato a tale scopo perché racconta una storia eccezionale che non termina ora, ma continuerà con importanti cambiamenti anche in futuro. Ecco, perciò, l’idea di scrivere un libro che cerchi di raccontare in modo obiettivo il passato e che ci prepari e introduca verso il futuro.

Qual è il messaggio che volete trasmettere?

Degli impianti – tra i più grandi in Svizzera – si è sempre avuto un certo rispetto. Sono sempre stati oggetto di dibattito su alcune criticità oggettive, ma nella consapevolezza che rappresentano un grande valore aggiunto sia per la Vallemaggia, sia per il Ticino. Con questo volume abbiamo voluto portare un approccio globale, ma anche libero dove emergono gli aspetti positivi e quelli più critici e più controversi. Oggi, con tanti decenni alle spalle, credo sia possibile avere un giudizio più lucido e oggettivo sulla loro storia e su cosa rappresentano. Ed emerge una verità su tutte: senza il sostegno dei Partnerwerk (tra cui città e Cantoni della Svizzera interna) il Ticino da solo non se li sarebbe potuti permettere. E non solo per ragioni finanziarie – il Cantone allora non disponeva dei mezzi finanziari necessari – ma anche perché all’epoca le condizioni di mercato non sarebbero state tali da garantirgli lo smercio degli importanti quantitativi di energia prodotta in esubero.

Personalmente ho anche una preoccupazione: dobbiamo far sì che i giovani, le nuove generazioni, siano coscienti di quanto abbiamo in Vallemaggia. Credo che manchi la consapevolezza del patrimonio che possediamo grazie alla lungimiranza e all’audacia di chi nel primo dopoguerra ha voluto e saputo guardare al futuro realizzando un’opera per certi versi colossale. È necessario, perciò, divulgare la conoscenza ed è appunto uno degli scopi di questo libro.

Nei vostri contributi si legge che, all’inizio, ci fu una forte volontà politica di far costruire le centrali e le dighe. Anche la popolazione era favorevole?

Allora vi fu una sorta di sudditanza psicologica della popolazione alla politica e la decisione del Gran Consiglio (siamo nel 1949) di concedere la concessione delle acque alle Officine idroelettriche della Maggia passò all’unanimità e non venne nemmeno contestata. Dietro le quinte, invece, si palesarono delle divisioni. Soprattutto tra la popolazione serpeggiava qualche malumore.

Come mai vi furono queste divisioni?

Sicuramente, dopo i primi indennizzi e gli espropri, non tutti furono soddisfatti. Per esempio, la Valle del Sambuco, una zona pregiata a ridosso di Fusio, dove si portavano gli animali a pascolare, fu sacrificata agli impianti. Per quanto si trattasse di un destino già segnato, molti giovani partirono per cercare lavoro, svuotando di fatto il paese. Invece la storia di Peccia è diversa perché la realizzazione degli impianti, pur mutando notevolmente il territorio, aveva dato lavoro nelle centrali determinando pure un incremento della popolazione.

La sparizione del treno dalla valle ha a che fare con gli impianti?

Certo, sussiste una relazione. A inizio degli anni 70 il Cantone e la Confederazione, anche in vista dei lavori del secondo periodo della Maggia realizzarono le circonvallazioni dei nuclei di Avegno, Maggia, Coglio, Giumaglio e Someo. Interventi realizzati a favore dello sviluppo economico della valle che tuttavia comportarono anche lo smantellamento della vecchia Valmaggina, la ferrovia che sin dal 1907 aveva assicurato il servizio fra Locarno e Bignasco. Ma per certi versi questa decisione fu imposta dall’alto, costringendo la Vallemaggia a scegliere tra la ferrovia e una strada migliore Con il senno di poi e guardandola con gli occhi di oggi, anche osservando altre realtà periferiche in Svizzera, la presenza della ferrovia sarebbe stata un aspetto favorevole per la valle e per il suo sviluppo. Ma è sempre facile dirlo a posteriori.

Tra gli anni 50 e 70 furono costruiti i vari impianti. Che cosa comportarono, nel bene e nel male, per gli operai che vi lavorarono?

Da un lato arrivarono diverse migliaia di lavoratori, per la gran parte stranieri e soprattutto italiani. Persone che non hanno temuto di affrontare i sacrifici e i rischi di un lavoro tra i più faticosi e pericolosi: quello del minatore. Alcuni si stabilirono in valle dove contribuirono a creare nuove famiglie. Ma altri, purtroppo, hanno pagato con la propria vita. Nel libro cito per esempio un grave incidente avvenuto a Robiei-Stabiascio, nel 1966 e che causò ben 17 morti. Ma in totale le vittime dei lavori furono molte di più.

Ci può fornire qualche cifra per capire l’entità degli impianti?

Sono impianti che definisco titanici per la nostra regione. Basti pensare ai 140 km di tunnel scavati a mano, ma anche ai sette grandi sbarramenti, alle cinque centrali. Oggi forniscono energia elettrica a oltre un milione di persone in tutta la Svizzera.

Qual è il presente e il futuro degli impianti idroelettrici?

Mi permetto, anzitutto di ricordare, al di là del primordiale ruolo di produttori d’energia pulita, una funzione fondamentale che gli impianti idroelettrici hanno avuto in passato, ma anche quest’anno. In caso di eventi alluvionali estremi, la presenza delle dighe può fortemente attenuare gli effetti devastanti delle piene. Pensiamo all’alluvione del 1978 quando lo sbarramento di Palagnedra trattenne un’imponente massa d’acqua frammista a legname. Ma anche allo scorso giugno, quando quella drammatica alluvione che tutti abbiamo ancora negli occhi ha colpito la Bavona e la Lavizzara: le conseguenze sarebbero state peggiori senza gli sbarramenti. Per quanto riguarda il futuro posso dire che le prospettive sono molto positive, soprattutto in vista dei processi di riversione. Dal 2035 (quando ci saranno le prime) il Ticino potrà progressivamente disporre dell’energia prodotta dalle proprie acque e attraverso l’AET, potrà far valere la propria autonomia in ambito energetico. Da quel momento potrà addirittura assumere un ruolo centrale nel settore della produzione e del commercio a livello nazionale. E noi potremo tornare ad avere nelle nostre mani l’oro blu.