Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Individualisti non si nasce, si diventa

Lo psicoterapeuta Domenico Barrilà ci mette in guardia sui rischi di pensare solo a se stessi e ai propri interessi, dando il cattivo esempio ai più piccoli

Stefania Prandi

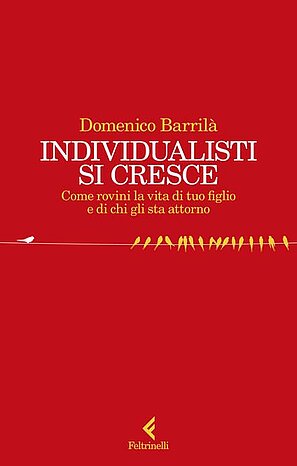

Il titolo dell’ultimo libro di Domenico Barrilà suona come un monito. Già dalle prime pagine diventa subito chiaro che per affrontare il volume, appena pubblicato, è necessario mettersi in discussione. Con Individualisti si cresce. Come rovini la vita di tuo figlio e di chi gli sta attorno (Feltrinelli), Barrilà ci pone di fronte a un atteggiamento che spesso pensiamo appartenga agli altri, e non a noi. Per capire meglio come riconoscere l’individualismo che ci può permeare, magari in modo mascherato, abbiamo chiesto a Barrilà, psicoterapeuta e analista adleriano, con oltre trentacinque anni di attività clinica, di rispondere ad alcune domande.

Domenico Barrilà, che cosa significa essere individualisti?

Significa esasperare oltre il tollerabile un parassita presente nel nostro mondo interiore, presumendo di poterlo dosare a piacimento. Pensare di controllare l’individualismo è un autoinganno, un’illusione, la stessa che anima le speranze di un tossicodipendente, convinto di potere smettere quando vuole. L’individualismo è come una dipendenza, e quando comincia la sua corsa ci sfugge di mano. Diventa famelico, cerca di conquistare nuovi territori, creando i presupposti per incrinare il nostro equilibrio e le nostre relazioni, da quelle meno prossime a quelle sentimentali. Un individualista fatica a creare legami solidi perché le sue intenzioni non sono mai cooperative, né genuinamente né come semplice effetto collaterale. Lavora come un buco nero, risucchiando tutto quello che sfiora il suo campo gravitazionale.

Perché la nostra società spinge sempre di più verso l’individualismo?

Non credo sia un processo intenzionale, siamo tutti vittime di un modello «incrementale» che non lascia respiro. Bisogna sempre fare più del giorno precedente, anche quando pensiamo che nelle ventiquattro ore precedenti avevamo toccato vertici insuperabili. Accade all’incirca come in quei sogni in cui crediamo di avere raggiunto la stazione di arrivo, ma una mano oscura ci riporta sempre al punto di partenza. I processi sociali ed esistenziali viaggiano oramai a velocità ingestibili. La rottura del rapporto tra il tempo e gli eventi fa crescere enormemente la spesa energetica di ciascuno di noi, ma quell’energia non è illimitata e siamo costretti a fare ricorso alla chimica, da una parte, e al cinismo dall’altra. La velocità ci spaventa e ci spinge ad agire in modo innaturale, egoistico, portandoci a dimenticare che siamo parte di una specie cooperativa, un tratto a cui dobbiamo tutti i progressi realizzati e il benessere raggiunto.

Come mai crediamo di essere immuni all’individualismo e invece ne veniamo comunque «contagiati»? Vale per tutti?

In genere tendiamo a contestare le caratteristiche che riteniamo socialmente riprovevoli anche perché esiste il pensiero consolatorio di essere delle eccezioni, ragione per cui, oltre a negare di essere individualisti, sottovalutiamo l’impatto dei nostri comportamenti sulla vita degli altri e anche dell’ambiente.

Che responsabilità ha la famiglia nel crescere persone individualiste?

La famiglia è lo scalpello più affilato tra quelli che contribuiscono alla formazione dello stile di vita. È una struttura assai più complessa di come la si intende di solito, non riferibile soltanto al modo di vestire oppure ai gusti di una persona. Si tratta di una vera e propria impronta digitale, qualcosa di specifico di ogni persona che ci rende riconoscibili agli occhi dei nostri compagni di viaggio. Lo stile di vita si modella assai precocemente, potremmo dire che entro i primi cinque o sei anni di età è già abbastanza abbozzato. Proprio nel libro racconto di un viaggio in treno durante la pandemia. Gli unici a non indossare la mascherina erano un padre e un bambino, che rimediavano precipitosamente quando passava il controllore e, una volta scampato il pericolo, se la ridevano, fieri di sé stessi. Verso la metà del tragitto il controllore, arrivato alle loro spalle, li ha presi con mani nella marmellata minacciando di farli scendere alla fermata successiva. Ecco, quel bambino, purtroppo, visto che col padre ci resterà per decenni, è candidato a diventare una tossina, per sé stesso e per il suo prossimo, perché dovrà scegliere tra perdere la stima del padre e salvarsi oppure seguirne l’esempio, con le conseguenze del caso.

Lei scrive che l’individualismo è nocivo non solo agli altri, ma anche a sé stessi.

Certo, l’individualista non passa inosservato e il gradimento sociale nei suoi confronti non raggiunge mai livelli alti, anche se all’inizio il suo comportamento può essere valutato positivamente da alcuni. Ma non si può barare in eterno, non c’è salvezza per chi vuole vincere da solo, quindi perderà, sempre. Considerando che uno dei tratti caratteristici dell’individualista è l’incapacità di gestire gli smacchi, possiamo immaginare quanta sofferenza gli possano procurare i normali incidenti di percorso cui tutti andiamo soggetti. Qualche anno fa, nei titoli di una collana illustrata per bambini, avevo annotato la definizione di «coraggio» come «la capacità di tollerare l’insuccesso e ricominciare». In sintesi, l’individualista non vince mai veramente, in compenso le sue sconfitte sono assai umilianti e complicate da ammortizzare.

Come si può cambiare rotta?

Ricordando, attraverso la cultura e l’educazione, a noi e alle nuove generazioni, chi siamo veramente, ossia gli eredi di una specie che si è evoluta soltanto a partire dalla scoperta dei vantaggi che offre la cooperazione. Perdendo questo tratto ci estingueremo in poche generazioni. Pensiamo che Alfred Adler, grande medico e psicologo viennese, nato 150 anni fa, riteneva, dimostrandolo, che il sentimento sociale, ossia la capacità di provare genuino interesse verso il prossimo, è un vero e proprio «barometro della normalità». L’attività clinica lo mostra tutti i giorni: le persone più infelici e meno adattate sono quelle individualiste, perché i loro perenni calcoli utilitaristici le rendono invise alle altre persone. Questo aumenta la probabilità che si ammalino di più. «La guarigione della nevrosi e della psicosi esige la trasformazione del soggetto grazie ad un’azione pedagogica, la correzione dei suoi errori ed il suo ritorno definitivo in seno alla società umana», scriveva Adler, e penso che più chiaro di così non avrebbe potuto essere. Se giochi contro gli altri, perdi, anzi ti ammali. Anche se non te ne accorgi, aggiungo.