Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

«Potessi scegliere, costruirei solo edifici per il sacro»

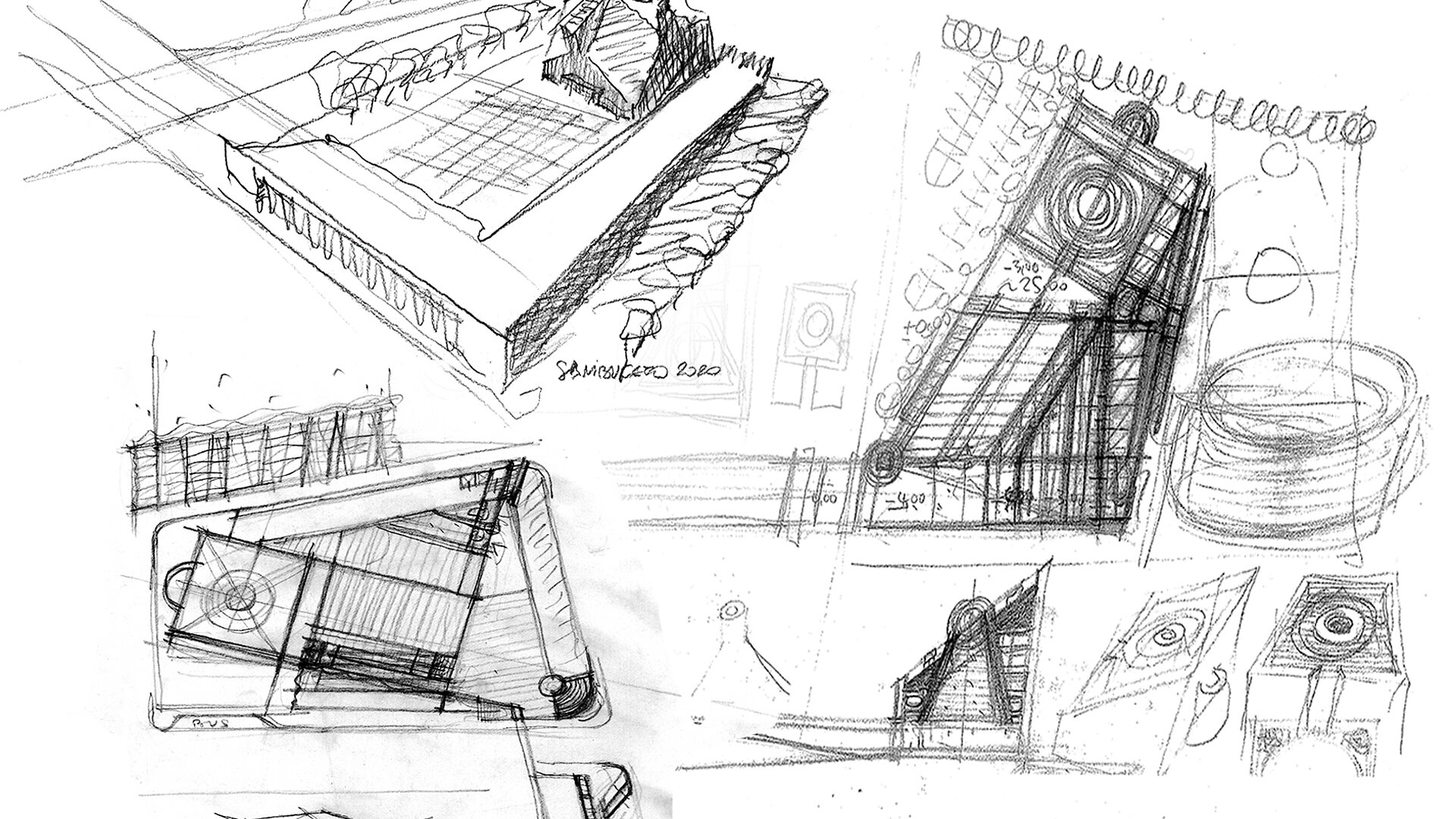

Mario Botta ci racconta la sua ultima opera: la chiesa di San Rocco a Sambuceto da poco inaugurata e concepita come un rifugio dalle brutture del mondo

Carlo Silini

Chi ha seguito fin qui il percorso umano e artistico dell’architetto ticinese Mario Botta non rimarrà stupito nello scoprire che l’ultima sua opera, inaugurata lo scorso 15 giugno, sia una chiesa: quella di San Rocco a Sambuceto (Chieti) negli Abruzzi.

«Sì, ancora una chiesa, un luogo di silenzio, di meditazione, di preghiera, di pace, piuttosto che di dispute tecniche e finanziarie. Un’architettura di servizio che fa fronte alla crescita rapida della città, dentro le frange urbane di Sambuceto, ad appena poche centinaia di metri dall’aeroporto di Pescara…» come ha scritto egli stesso a Bruno Forte, arcivescovo di Chieti, teologo «militante», recentemente nominato da Papa Francesco membro del Dicastero per la dottrina della fede, che per quasi vent’anni si è confrontato con Botta sul senso da attribuire alla nuova costruzione.

La chiesa era stata fortemente danneggiata dallo stesso terremoto che, a una settantina di chilometri di distanza, aveva devastato l’Aquila nel 2009 e ora, al posto dell’edificio in rovina del progettista della Pescara degli anni 30 e 40 Paride Pozzi, sorge un complesso sacro modernissimo e anomalo rispetto all’architettura sacra della penisola.

La croce e la luce

«È vero – ci conferma Botta, che abbiamo raggiunto telefonicamente nei giorni scorsi – per esempio, per la prima volta nella cultura italiana l’altare non è una mensa, ma un’ara del sacrificio. D’accordo con mons. Forte, abbiamo sostituito la mensa, la tavola del pane e del vino, con l’ara riprendendo l’iconografia antica».

La forma della costruzione, integrata nel tessuto urbano della cittadina abruzzese, dà subito nell’occhio. «Inizialmente – spiega l’architetto – avevo fatto un modello e una scultura con la quale sperimentavo l’idea della croce greca, quella coi lati tutti uguali, all’interno di un cubo. Volevo vedere in che modo questo tipo di croce, incontrando le pareti del cubo, inondasse di luce l’interno dell’edificio. Ne è uscito un mix tra la luce zenitale che piove dall’alto e la luce che illumina le pareti nelle varie ore del giorno. La croce crea come un lucernario. Partendo da lì, ho preso forza e ho deciso che l’unica fonte di luce per la chiesa sarebbe stata quella proveniente dalla croce. Una luce che cambia 365 giorni l’anno, proiettando sulle pareti laterali ogni giorno una croce diversa. È bello perché è il sole che la proietta in modo sempre cangiante a seconda del solstizio e del mese. Una croce di luce che cammina offrendo ogni giorno un’illuminazione diversa, insomma».

Una tenda tesa verso il cielo

Dal canto suo, il teologo Bruno Forte ha aggiunto una propria interpretazione originale dell’opera di Botta: «Essa – ha scritto di recente l’arcivescovo di Chieti – si presenta all’esterno come una volumetria compatta, slanciata nella forma di una tenda tesa verso il cielo, ferita in alto da un’ampia apertura a croce, da cui piove la luce nello spazio interno. In questo modo Botta ha saputo esprimere l’anima religiosa della gente d’Abruzzo, plasmata da secoli di fede cristiana, ben piantata nella terra e insieme protesa nell’umile e decisa tensione verso l’alto (…) L’idea dell’attendamento di Dio (la “shekinah”) è familiare al mondo biblico».

Secondo Mario Botta, questo concetto della chiesa-tenda, chiesa che accoglie i fuggiaschi, è attualissima. «All’inaugurazione della chiesa di Ronchamp, a metà del secolo scorso, Le Corbusier ricordava, attraverso la croce, “la più grande tragedia vissuta una volta su una collina nel Vicino Oriente”. Devo purtroppo constatare che le stesse parole sono ancora d’attualità: dopo due millenni di storia, l’uomo non ha imparato nulla e anche ai nostri giorni si continua ostinatamente a distruggere e a uccidere». La chiesa di Ronchamp, del resto, per l’architetto ticinese, che nel 1965 aveva lavorato nell’atelier di Le Corbusier a Venezia, segna un punto di rottura nella storia dell’architettura sacra. «Grazie a lui, ci spiega, si è passati dalla cultura figurativa di inizio secolo XX che era la fine del Rinascimento, a una marcia diversa».

Il grembo materno

Anche l’interno della chiesa di san Rocco, nella lettura che ne dà il teologo Forte, richiama al valore dell’accoglienza, anzi del rifugio più intimo che ci sia, quello del ventre materno. «È una vasta cavità – ha scritto il monsignore – in forma di grembo accogliente, sovrastata dalla tenda, culminante nella triplice cavità dell’abside. (…) In ebraico il termine per indicare la misericordia è “rachamim”, espressione che designa propriamente le “viscere” materne, il grembo in cui ha inizio ogni vita. Sul piano delle relazioni che ci fanno umani l’immagine richiama il sentimento intimo di coappartenenza che lega il concepito alla madre, il legame originario fra chi dà vita e chi la riceve, sentimento di tenerezza profonda. (…) L’idea è quella di una custodia primordiale che accoglie, nutre e protegge, e di un’oscurità ospitale in cui la creatura concepita vive in simbiosi con la madre e ne riceve alimento, impulso e custodia».

Riscoprire sé stessi

L’edificio chiesa come rifugio dalle brutture del mondo, quindi. Botta concorda, proponendone una lettura laica: «La chiesa diventa per me lo spazio dove l’uomo riscopre sé stesso. Così come la casa che per me è il rifugio, la pausa per rigenerare le energie in vista della lotta del giorno successivo. Sento molto questo aspetto, è una cosa che ho imparato dal fatto architettonico. Il fatto architettonico è una risposta alla vita dell’uomo, al ritmo di vita che ha».

Chiese come oasi urbane per ritrovare sé stessi? «Sì, ma con una caratteristica particolare. Uno può cercare un momento di spiritualità anche in riva al fiume, nei boschi, o nel deserto. Ma la chiesa ha questa forza di diventare il luogo collettivo per queste azioni. È il luogo della comunità. In una chiesa non ti senti mai solo. Anche quando sei solo i popoli estinti ti parlano ancora del bisogno di pace e di pausa nel gran correre della vita di ogni giorno».

Il cielo stellato

E così forse si spiega come mai, su una parete proprio sotto la croce greca all’interno della chiesa di Sambuceto, brillino le stelle. «Ah, ma quello è un omaggio a Giotto e alla Cappella degli Scrovegni», osserva. «Il cielo va a insinuarsi nel braccio della croce in alto, l’abside diventa un cielo stellato che va dal bianco terrestre al blu, al nero trasformandosi in un cielo notturno. È un’idea che avevo maturato dopo il Covid. All’inizio la chiesa doveva essere grezza al suo interno. Ma dopo mesi di lavoro ho pensato che questo non mi garbava più. Avevo perciò chiesto di dipingere una parete a Ettore Spalletti, un pittore straordinario che oggi è scomparso (definito «l’artista dell’azzurro» n.d.r.). Ma alla fine aveva deciso di non dipingerla, non se la sentiva, “Lasciala così”, in cemento, mi aveva detto. È morto poco tempo dopo e allora ho dovuto farla da solo».

«Se “desiderio” è trarre dalle stelle (“de sideribus”) la via – questo invece il pensiero più specificamente religioso di Bruno Forte – quasi tirando il cielo sulla terra per aprirla all’orizzonte ultimo per cui fu creata, disegnare e realizzare lo spazio del sacro vuol dire contribuire ad accendere negli abitatori del tempo la sete dell’Eterno».

Spogliarsi dal business

«La chiesa di Sambuceto, osserva ancora Mario Botta, genera molte suggestioni che io accolgo volentieri. Per quanto mi riguarda, mi piace fare chiese perché ho bisogno che l’architettura si spogli del business, del pattume finanziario che oramai domina. L’architettura è diventata la realizzazione del business che la sorregge. Una volta era al servizio dell’uomo, era depositaria di un atteggiamento umano. Era pensata per mangiare, per lavorare, per dormire, per produrre… e a poco a poco vedo che oggi le architetture si assomigliano tutte. Guardi un palazzo e lo trovi in Asia come in America, al Polo Nord come al Polo Sud. È diventata uno standard per soddisfare il solo bisogno di produrre e di produrre un plus valore che va al di là della funzione. A questo punto della mia vita farei solo chiese perché l’architettura si è svuotata anche del bisogno dello spirito che invece ha sempre animato il rifugio dell’uomo».

Un rifugio quanto mai necessario. «Tre anni fa – conclude il nostro interlocutore – mai avremmo immaginato di finire in questo mondo pandemico, pieno di guerre e violenze. Sento molto questo momento di disagio e di incertezza e anche di perdita di tanti valori del vivere civile. Mi sembra che ogni notizia che sento ogni giorno aggravi la situazione. È un disagio che per me diventa anche forma creativa, diventa lavoro. Un privilegio, certo, ma che mi ha comunque procurato diverse notti insonni».