Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Bibliografia

Stefano Bolla, Cartografia di una valle alpina. La valle di Blenio (1500-1865), Edizioni Casagrande, Bellinzona 2023.

Mappe e disegni che raccontano una valle

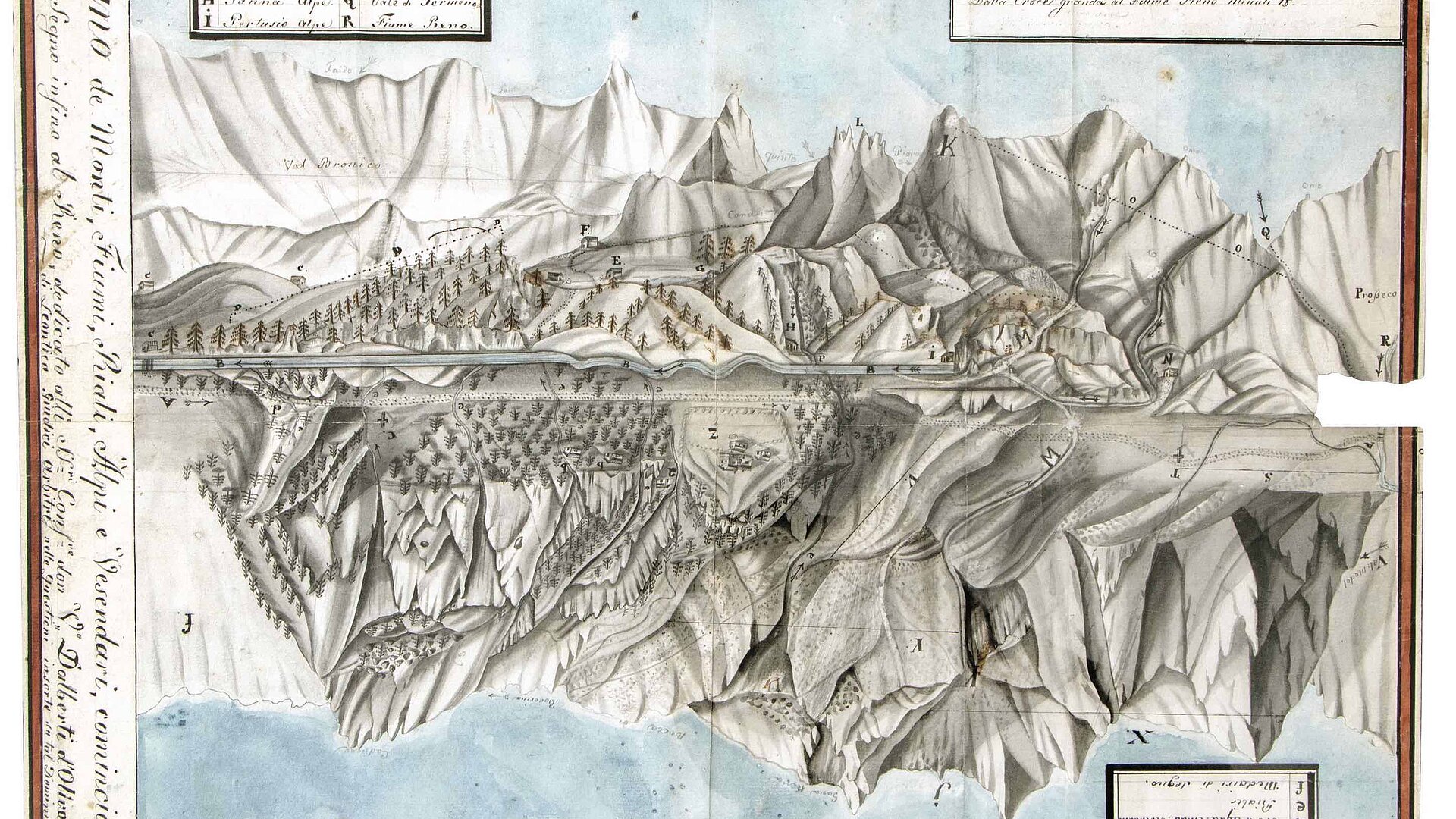

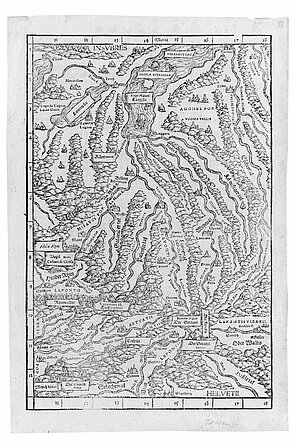

Pubblicazioni – Nel suo ultimo libro Stefano Bolla ripercorre la storia e le trasformazioni della Valle di Blenio attraverso documenti cartografici più antichi della carta Dufour

Pietro Montorfani

Chi conosce i suoi scritti precedenti, dal lontano affondo sulla Rivoluzione immaginata del 1993, dedicato ai fatti ticinesi del 1839-1841 «ritratti dal vero», al più recente Avvocato con gli stivali (L’immagine popolare dell’avvocato e la fiaba di Charles Perrault), pubblicato da Casagrande nel 2008, sa quale grado di rigore ci si debba attendere dai saggi di Stefano Bolla. La cosa sorprendente, e tutto sommato abbastanza rara, è che a quel rigore si unisce ogni volta un alto tasso di piacevolezza di scrittura, che facilmente si converte poi in piacevolezza di lettura.

Intenzionale o meno che sia, questa sua attitudine al colloquio colto, diretto e comprensibile, si potrebbe forse chiamare una grande capacità di divulgazione (la stessa di un Barbero, di un Mieli, di un Cardini), se il termine non fosse un po’ abusato. Ma sappiamo bene quale bisogno ci sia oggi – in un’epoca di sempre più frequenti amnesie collettive, e di un costante schiacciamento del discorso pubblico sulle necessità del presente – di una Storia raccontata bene, che colpisca al cuore dei problemi e assieme, proprio per quello, al cuore dei lettori cui si rivolge.

In poche decine di pagine strutturate in modo accattivante e, assieme, scientificamente solido, anche in questa sua ultima pubblicazione l’avvocato con la passione per la cartografia storica ci porta di nuovo a spasso per i secoli, su e giù per i rilievi della topografia alpina, in un territorio ristretto e contenuto come la Valle di Blenio, a cui l’autore guarda con passione e competenza, come avviene per chi sappia fondere in un unico gesto l’amore per una terra e la conoscenza rigorosa della sua natura e della sua cultura.

Avvocato Bolla, la sua pubblicazione sembra essere, prima di tutto, una dichiarazione d’amore per la terra da cui proviene la sua famiglia. Quale è oggi il suo rapporto con la Valle di Blenio, lei che in fondo sembrerebbe luganese a tutti gli effetti?

Sono nato a Lugano o, meglio, a Sorengo. Ma a pochi giorni dalla nascita ero a Campo Blenio. Da allora, ogni anno il tempo delle vacanze prevede soggiorni in valle. Il testo attuale sulla cartografia alpina dedicato alla valle di Blenio non è che l’ultimo di una lunga serie di scritti nati dall’interesse per vicende e personaggi bleniesi. A esser sincero, non mi sento luganese. A Lugano, dopo la formazione, dopo il ritorno dall’università, ho vissuto con un certo distacco una città che mi sembrava tutta presa da una frenesia ingorda volta a favorire il dominio urbano da parte del terziario, a costo di sbudellare impietosamente il vecchio ventre della città e di estromettere gli abitanti dal centro.

Per questa ricerca ha dovuto rimettere mano a studi che l’avevano occupata già in passato, all’epoca della stesura della Storia della Svizzera italiana diretta da Raffaello Ceschi. La cartografia è una chiave d’accesso preziosa al nostro passato? A prima vista sembrerebbe un ambito un po’ di nicchia…

In realtà, la ricerca su vedute e carte della valle era iniziata già prima del mio contributo sulla cartografia dei baliaggi italiani degli svizzeri. Non ricordo più l’anno, ma è un dato di fatto che, all’inizio degli anni Novanta, avevo organizzato una mostra su quel tema al museo di Olivone quand’ero a capo della Fondazione Jacob-Piazza. Erano i tempi in cui la stessa fondazione aveva ottenuto il piccolo edificio scolastico, risalente al Settecento e posto vicino alla chiesa, e l’aveva riattato per riordinare e mettere al sicuro e a disposizione del pubblico la biblioteca dell’abate Vincenzo Dalberti.

Mi colpisce laddove sottolinea, parlando della descrizione grafica di un territorio, che si tratta sempre di convenzioni, anche quando una piantina sembra molto dettagliata e molto «verosimile». Supereremo mai questi limiti? E soprattutto, si tratta veramente di limiti?

ll disegno cartografico, indipendentemente dalla precisione, per parlare abbisogna sempre di segni convenzionali e di indicazioni scritte. Il ricorso alle convenzioni, ossia a un sistema convenzionale fatto di segni simbolici, di cartigli, didascalie, legende, indicazioni topografiche, ecc. è un tratto peculiare alla cartografia che, tra l’altro serve a distinguere la cartografia dal genere pittorico delle vedute del paesaggio. Il sistema grafico delle convenzioni non è quindi in relazione con i limiti di fedeltà della carta alla realtà. L’utilizzazione di una carta geografica, quand’anche molto precisa, richiede sempre delle informazioni che il disegno cartografico da solo non è in grado di fornire. Ad esempio, se lei deve andare a Lottigna, una carta bleniese senza toponimi non le servirà a niente.

Nell’affrontare il tema della descrizione della valle nei secoli, lo articola da quattro punti di vista diversi: la cartografia del potere, quella della giustizia, quella dei Lumi (con la descrizione sempre più precisa dell’orografia delle Alpi) e infine la piccola presenza di Blenio in grandi mappe svizzere o italiane. Che cosa ha imparato da questi quattro sguardi? Sono così diversi?

A quanto pare, quella di esaminare le carte antiche in funzione dell’uso a cui erano destinate sarebbe una mia invenzione. Di certo, lo studio delle carte storiche a fine Ottocento e a volte ancora attualmente si limita spesso a stabilire in che misura il disegno corrisponde alla realtà geografica. A mio avviso questo è un modo miope e superficiale di esaminare le carte del passato. Oltretutto è un approccio insensato in quanto anacronistico. Una carta del Seicento che deve indicare la via della transumanza da seguire per andare da Castro all’alpe di Soreda non sarà mai uguale alla carta Dufour. Ma dovrà essere leggibile dai pastori del Seicento e indicare se sul percorso ci sono pascoli altrui, fontane, ponti e corsi d’acqua, rilievi e così via. Lo sguardo funzionale serve a capire le regole in vigore in quel secolo. Che la tecnologia cartografica di oggi non fosse ancora applicata allora è una banalità senza senso.

Un’obiezione che si muove a chi fa storia locale è l’angustia del territorio considerato. Padre Giovanni Pozzi non si poneva la questione e provocatoriamente si chiedeva: «Perché cercare sempre lontano quando basterebbe scavare vicino?». Per lei come funziona? Le manca mai l’aria?

In un sogno ricorrente un personaggio molto vecchio mi incita a scrivere la storia naturale del Sosto, il rilievo naturale che dà l’impronta caratteristica all’orizzonte di Campo e di Olivone. Una storia locale? Certo! Una storia locale che, per forza di cose, dovrebbe fare i conti con i tempi biblici e gli spazi geologici della creazione e dell’evoluzione. E questo sogno mi aiuta a convincermi che la storia locale potrebbe prendere anche forma di narrazione, in prosa o in versi, comunque libera dalla claustrofobia di uno spazio esiguo. Un villaggio o una valle alpina non sono altro che frammenti del nostro pianeta. Perché mai, attraverso la storia, non sarebbe dato loro di dialogare con tutte le altre realtà della Terra? La validità di una ricerca storica non dipende dall’estensione del territorio oggetto della ricerca, bensì dalla sensatezza dei quesiti e dalla presenza di fonti e di metodi capaci di fornire risposte pertinenti. Nell’orto di casa non mi è mai mancata l’aria.

Lei non è soltanto uno studioso ma anche un collezionista. Nella mia attività professionale ho incontrato sovente proprietari di carte e libri preziosi con il cruccio della destinazione finale dei loro patrimoni documentali. Spesso infatti le nuove generazioni non sono molto interessate. Nel suo caso ha già un piano per il futuro?

Devo correggerla: non sono né studioso né collezionista. Sono semplicemente curioso. E i libri sono buoni nel soddisfare le mie curiosità. Né ho accumulati molti in casa. La mia volontà è di destinarli al comune di Acquarossa, a patto che trovi il posto idoneo a conservali come si deve e a metterli a disposizione dei bleniesi curiosi.