Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Bibliografia

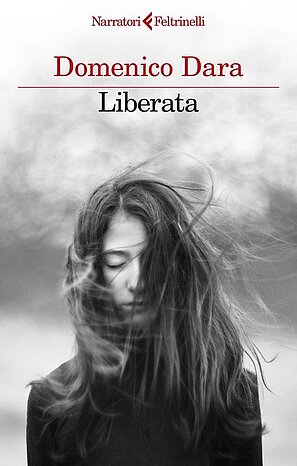

Domenico Dara, Liberata, Feltrinelli, 2024

Inno ai fotoromanzi e alla narrativa popolare

«Soltanto la verità» - È iniziato con la presentazione dell’ultimo libro di Domenico Dara, Liberata, il nuovo ciclo di incontri della Casa della Letteratura di Lugano, la cui direzione artistica è ora nelle mani di Mara Travella

Manuela Mazzi

Parte all’insegna della difesa dell’editoria popolare il programma della Casa della letteratura della Svizzera italiana che quest’anno ha per tema «Soltanto la verità». Nella cornice di Villa Saroli di Lugano, il ciclo di incontri è stato inaugurato con la presentazione dell’ultimo romanzo di Domenico Dara, Liberata (Feltrinelli, 2024), un’opera che esplora quanto verità e letteratura popolare possano intrecciarsi. Il primo appuntamento ha anche segnato il passaggio di consegne nella direzione creativa della Casa della Letteratura da Fabiano Alborghetti a Mara Travella, che ne ha ereditato il ruolo di guida culturale.

Il romanzo di Domenico Dara ha dunque fornito l’occasione per esplorare il valore intrinseco della letteratura popolare, ricordando come essa contribuisca non solo ad allietare molti lettori, ma anche a stimolare la riflessione su temi sociali e culturali.

Entrando nel vivo di quella che è a tutti gli effetti una storia di formazione, ci troviamo in una piccola realtà del sud d’Italia, in Calabria, nella prima metà degli anni Settanta, un periodo segnato da violenze politiche e sociali. Qui vive Liberata, una ragazza che si rifugia nella lettura di fotoromanzi, fin quando la vita non irrompe nella sua realtà, portando nuove esperienze, sfide e trasformazioni.

«Questa storia – ha spiegato l’autore – nasce dalla mia infanzia: a casa, al posto dei libri, c’erano tantissimi fotoromanzi, che sono i veri protagonisti della narrazione. Mia madre non se ne perdeva uno e, come Liberata, aveva una passione per Franco Gasparri. Il fotoromanzo era per me un oggetto molto consueto, familiare, che leggevo, tanto da diventare una delle letture che mi hanno avvicinato alla storia della letteratura».

Un mondo all’interno del quale probabilmente era bello straniarsi: «Quando parliamo degli anni Settanta in Italia parliamo di terrorismo, di attentati, di manifestazioni, di scontri, di un’Italia che si trovava nel mezzo di un cambiamento profondo. Eppure, proprio in quegli anni i fotoromanzi vendevano più di cinque milioni di copie (e avevano dunque presumibilmente almeno venticinque milioni di lettori); un dato statistico che contrastava con la mia idea dell’Italia impegnata: non tutti scendevano in piazza, alcuni guardavano quello che accadeva dalla finestra. E spesso questa era una parte dell’Italia che coincideva con la provincia italiana, con chi sta in periferia, con chi viene messo da parte. I fotoromanzi, per questa parte di Italia, sono diventati un simbolo di disimpegno, di volontà di uscire da quella realtà, di evasione, grazie ai quali crearsi una dimensione, anche per poco tempo, una dimensione di sogno, parallela, in cui dimenticarsi quello che ci sta intorno».

Nonostante il suo valore evocativo, il fotoromanzo è stato però sistematicamente bistrattato da tutti; andava comprato e letto di nascosto, come fosse un oggetto del peccato: «A me – ribadisce l’autore – non è mai piaciuto il modo in cui è stata e ancora in parte viene squalificata la letteratura popolare, e in particolare il fotoromanzo che aveva fatto compagnia a tante persone, là dove non c’erano altri modi per divertirsi, rappresentando a volte l’unica maniera per evadere da quella quotidianità; per questo ho voluto scrivere una storia che li rivalutasse».

Un riconoscimento che è stato assunto anche da altri intellettuali, negli ultimi anni, i quali hanno saputo attribuire al fotoromanzo meriti specifici, come quello linguistico: «Quando il fotoromanzo comincia a diffondersi, l’Italia si sta creando una lingua. In molte province si parla solo in dialetto: il fotoromanzo ha fornito un nuovo linguaggio, semplice, ma uniforme».

Nondimeno questa letteratura popolare ha contribuito all’emancipazione della donna: «È così: può sembrare paradossale perché spesso molti movimenti femministi si sono scagliati contro il fotoromanzo che a loro dire dava della donna un’idea molto superficiale, eppure sono stati proprio i fotoromanzi a favorire in maniera importante l’emancipazione femminile. Proprio in quegli anni la donna comincia finalmente a vedere riconosciuto il proprio ruolo in una società (le leggi sull’aborto e quelle sul divorzio sono fondamentali). In questo percorso, il fotoromanzo, ripeto paradossalmente, ha una funzione direi rivoluzionaria, perché mette al centro della propria narrazione la donna, una figura femminile autonoma, indipendente. Vorrà pur dire qualcosa, infatti, se all’epoca il fotoromanzo era odiato e contrastato dal Partito Comunista Italiano, dalla democrazia cristiana e da tutto il mondo cattolico; il vescovo di Genova arrivò persino a minacciare la scomunica delle fedeli che leggevano i fotoromanzi. Cosa faceva paura in quelle storie lacrimevoli e romantiche, in quelle storie apertamente innocue? Per il mondo di allora, la figura femminile aveva importanza solo in funzione della figura maschile. La donna di quegli anni doveva essere o madre o moglie».

I fotoromanzi, nel libro di Domenico Dara, hanno però un ruolo che va oltre l’immaginazione, e che accompagna Liberata in una sorta di risveglio personale, perché anche in queste storie, come nei romanzi Harmony, considerati di serie B, si trovano verità, verità sulle emozioni, sull’essere umano, sui particolari che stanno ai margini… al di là del mero bisogno di rifugiarsi in un mondo immaginario: «Sì, queste letture le danno degli strumenti per vivere e per osservare, elemento fondamentale nel romanzo. Liberata è una ragazza particolare, nel senso che, come si dice sin dalle prime righe, crede a tutto ciò che non si vede, che è invisibile. E quindi è una donna un po’ distaccata dalla realtà, che vive in queste storie d’amore, grazie a Franco Gasparri che con la sua presenza riempie i vuoti del suo cuore, anche perché non c’è nessuno in paese che possa essere bello tanto quanto lui».

Tuttavia, a un certo punto arriva per tutti il momento di fare i conti con il principio di realtà: «Non possiamo vivere sempre e solo di sogni o di fantasticazioni». Giubbotto di pelle, moto, ciuffo che gli cade sulla fronte come a Franco Gasparri, a trascinare nella realtà Liberata sarà un estraneo di nome Luvio, ed è qui che si fa interessante: «È il centro della storia. Vedere quanto la fantasia protegga le persone nella realtà, quant’è la distanza tra il mondo che ci portiamo dentro e il mondo reale, a quali compromessi dobbiamo arrivare perché queste due dimensioni trovino un punto di equilibrio. È la grande domanda del romanzo».

La stessa attorno alla quale ruotava anche la storia di Emma Bovary che, non di meno, racchiude un nucleo di desiderio e fuga: «Con Liberata, infatti, si pone lo stesso dilemma, cioè questa contrapposizione tra la vita reale e la vita immaginaria, tra quello che siamo e quello che dovremmo essere. Madame Bovary è una donna semplice, di campagna, che, per colpa o grazie ai romanzi romantici, fallisce il suo sogno di poter vivere quel mondo straordinario. E quindi, sì, Liberata Macrì è una Madame Bovary degli anni Settanta nella provincia medievale italiana che invece di costruire la propria fantasia sui romanzi di Walter Scott lo fa sui fotoromanzi». Non per caso Liberata leggerà anche il capolavoro di Flaubert, che viene citato e riecheggia a più riprese nel romanzo di Dara.

Romanzo che stimola però anche altre grandi curiosità e parallelismi («…gli insetti sono quasi coprotagonisti della storia insieme ai fotoromanzi»), e che parla di questioni misteriose, come quelle che nascono attorno a delle madonne decapitate, di politica e paura se consideriamo la comparsa della stella delle Brigate Rosse disegnate sul muro di una farmacia, e di tanta altra materia narrativa che promette una lettura ad alta tensione.