Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Porto Empedocle, monumento a Pirandello

Racalmuto, Belvedere con statua di Sciascia

Porto Empedocle, scalinata di Nenè Camilleri

Agrigento vale molto più di una visita

La località siciliana sarà capitale italiana della cultura per tutto il 2025

Marco Moretti, testo e foto

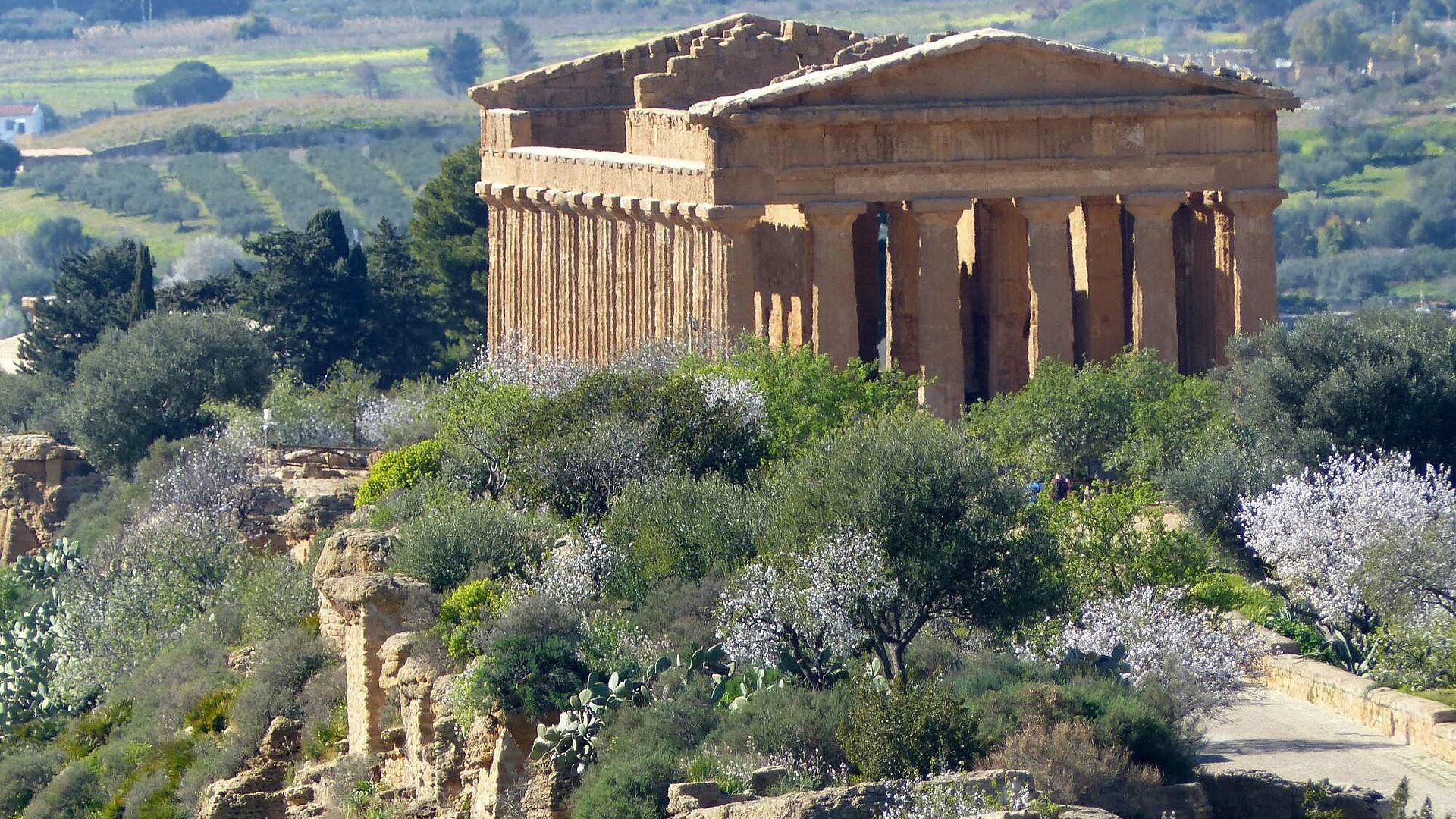

Agrigento è la capitale italiana della cultura 2025. Approverebbe Johann Wolfgang Goethe che, dopo la visita alla Valle dei Templi il 23 aprile 1787, scrisse «L’Italia senza la Sicilia non lascia alcuna immagine nello spirito. Qui è la chiave di tutto». In Viaggio in Italia raccontò il suo soggiorno ad Agrigento: «Mai visto in tutta la mia vita uno splendore di primavera come stamattina al levar del sole… Dalla finestra vediamo il vasto e dolce pendio dell’antica città tutto a giardini e vigneti (...) all’estremità meridionale di questo pendio verdeggiante e fiorito s’alza il tempio della Concordia, a oriente i pochi resti del Tempio di Giunone».

Il tema dell’evento – Il sé, l’altro e la natura. Relazioni e trasformazioni culturali – esplora con 44 progetti conflitti e armonia tra i quattro elementi di Empedocle. Scomoda dunque il filosofo di Akragas, l’Agrigento greca del V secolo a.C., per illustrare contrasti sempre attuali in Sicilia. Perché la Magna Grecia – descritta dai nativi Archimede, Teocrito, Diodoro, Archestrato, Gorgia – è lo stesso mondo al contrario che troviamo nei romanzi di Leonardo Sciascia, lo scrittore di Racalmuto (a 23 km da Agrigento), dove lo s’incontra immortalato nel bronzo sul marciapiede di corso Garibaldi e dove è attiva la Fondazione a lui dedicata.

Sciascia fu ancora più esplicito di Vincenzo Consolo nel raccontare le contraddizioni della Sicilia moderna, dove spesso è la legge e non il crimine a essere isolato dalla società. Alla domanda «come si può essere siciliano?», Sciascia rispose «con difficoltà». Perché la Sicilia è immobilismo, il gattopardismo che Tommasi di Lampedusa sintetizzò nella frase «se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi» per descrivere il finto passaggio dell’isola dall’arretratezza alla modernità prospettata dalla chimera del Risorgimento.

La Valle dei Templi, patrimonio Unesco, è il più esteso parco archeologico (1580 ettari) con rovine di sette templi, mura, agorà, foro romano, necropoli e santuari rupestri. La sua monumentale bellezza ovatta lo scempio dell’abusivismo edilizio che deturpa Agrigento. La Valle dei Templi è disseminata di mandorli che nel mite inverno siculo fioriscono a febbraio. Akragas fu fondata nel 582 a.C. dai Greci di Gela. Fu distrutta nel 406 a.C. dai Cartaginesi. Poi arrivarono Romani, Bizantini, Arabi e Normanni.

Sull’elevata Rupe Atenea c’è il santuario di Demetra, precedente alla fondazione di Akragas. Il primo tempio che s’incontra è dedicato a Giunone Lacinia, è in stile dorico con colonne scanalate alte 7 metri. La strada antica, con tombe bizantine, porta al Tempio della Concordia in stile dorico, il meglio conservato: costruito con tufo giallo è lungo 40 metri sul lato delle 13 colonne e largo 20 su quello delle sei colonne, tutte scanalate con spigoli vivi e capitelli spogli.

Nel 596 il vescovo bizantino Gregorio lo trasformò in una basilica a tre navate murando gli spazi tra i pilastri. Tornò all’originale forma greca nel 1778. Seguono Villa aurea e i templi di Ercole, Esculapio e Giove. Il santuario delle divinità Ctonie. I templi di Dioscuri e di Vulcano. E i resti del quartiere ellenistico-romano.

L’incontro con un esuberante addetto del sito ci coinvolge in una pièce gastronomico-umoristica che svela l’arcano per il quale la Sicilia ha sfornato più scrittori di ogni altra regione. Perché qui – più che archeologia, arte e paesaggio – è la gente a rendere unico il viaggio. Ogni giorno, luogo e incontro fornisce materia letteraria ed eccentrici «personaggi in cerca d’autore».

Parafrasi del noto dramma di Pirandello, uno dei due Nobel siciliani per la letteratura, su sei aggiudicati all’Italia: l’altro è Quasimodo. In bar, trattorie, mercati e musei s’incontrano figure che sembrano uscite dai romanzi di Camilleri, Pirandello, Sciascia, Consolo, Bufalino, Verga, Quasimodo, Vittorini, Tomasi di Lampedusa.

Luigi Pirandello nacque in Contrada Caos Villaseta, a Girgenti, frazione di Agrigento verso Porto Empedocle e il «mare africano» da lui citato perché tra ulivi e querce, la casa natia si affaccia sul Canale di Sicilia. «Dunque sono figlio del Caos… corruzione dialettale del genuino e antico vocabolo greco Xaos», scrisse nell’autobiografia l’autore che trasformò il Caos natale nel simbolo della sua opera.

La casa è oggi Museo Pirandello con foto, onorificenze, recensioni, quadri d’autore, locandine di opere e prime edizioni di libri. Nonché fulcro del Parco letterario Pirandello: itinerario tra case, strade, cortili, templi e mare dove – tra Agrigento e Porto Empedocle – l’autore ambientò i suoi drammi. Per suo volere, le sue ceneri furono sepolte sotto il pino marittimo dove si soffermava a pensare, dipingere, riposare, scrivere.

Porto Empedocle, lo scalo dei traghetti per Lampedusa, ha dedicato a Pirandello una grande statua nella pedonale via Roma. A sorvegliare il monumento del drammaturgo c’è un murale con il volto di Andrea Camilleri, l’altro scrittore di Porto Empedocle di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita.

L’immaginaria Vigata delle inchieste del commissario Montalbano – che hanno reso Camilleri famoso nel mondo – non è altro che Porto Empedocle. Montelusa è invece Agrigento. Montalbano è immortalato in una modesta scultura in via Roma. Il murale di Camilleri conduce invece a una scalinata con i gradini che recitano i nomi dei suoi romanzi.

Scala dei Turchi – spesso citata nelle indagini di Montalbano – è situata sulla costa di Realmonte, a 5 km da Porto Empedocle. È una falesia di bianchissima marna a picco sul mare. Nel Medioevo era usata come approdo dei pirati Saraceni, descritti come Turchi: da qui il nome. Singolare il gioco cromatico che crea con i fondali blu del Canale di Sicilia: cartolina incorniciata dai rossi fiori di aloe.

Alle spalle di Scala dei Turchi andiamo per acquisti in un oleificio, dopo varie scampanellate e una lunga attesa appare un corpulento cinquantenne con indosso un grembiule e in mano un cucchiaio di legno. «Scusate, stavo cucinando il sugo del contadino. Ma voi conoscete la ricetta?», poi si dilungherà poi tra ingredienti e consigli di cottura e, solo dopo un quarto d’ora, ci chiederà se siamo lì per comprare olio.

Un altro personaggio in cerca d’autore.