Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

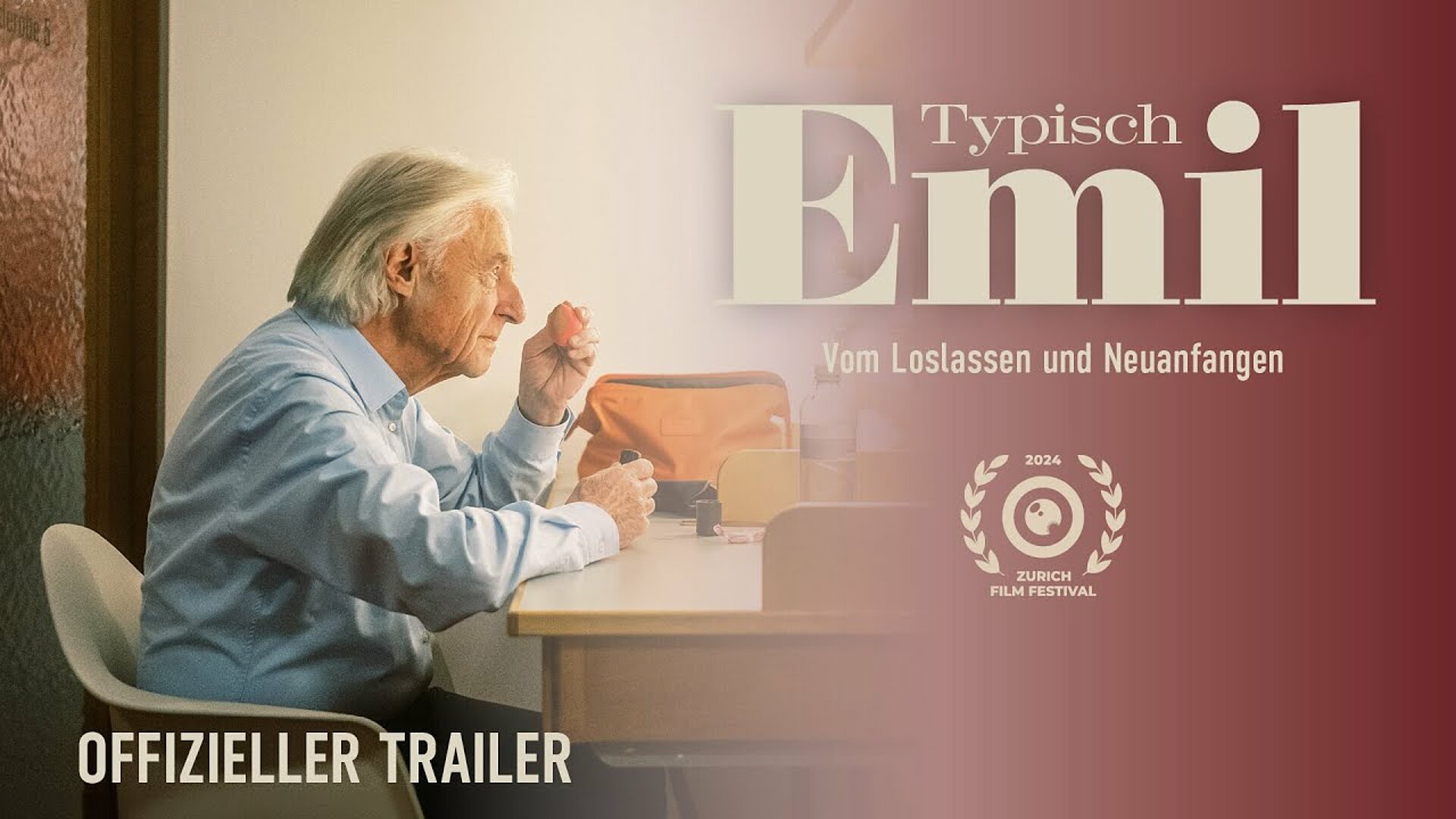

Così tipicamente Emil

Una vita per la comicità: il documentario Typisch Emil sul grande artista svizzero ora anche nelle sale ticinesi

Simona Sala

Essere stato Emil e avere fatto tanto ridere una nazione, ma non solo, e diverse generazioni, ma non solo, è un traguardo la cui portata è di difficile immaginazione per il cittadino comune. Essere Emil, per contro, come ci racconta lo stesso artista nel documentario Typisch Emil, per Emil Steinberger è stato a tratti difficile, quando non insopportabile, in una sorta di paradosso per cui il creatore del «personaggio Emil», proprio dallo stesso personaggio è stato a lungo schiacciato.

Ma cosa ha reso Emil Steinberger «Emil»? La carriera del lucernese (classe 1933, anche se, come afferma, a contare non sono gli anni, ma ciò che si fa) sembrava già tracciata, incanalata come era nell’ambizione per definizione di certa borghesia, ossia quel «posto fisso» che a lungo, in altri tempi, ha fatto la gioia di madri e padri. Steinberger lavorava per le poste: un lavoro che, al di là di uno stipendio fisso che entra in banca ogni mese nello stesso giorno (siamo pur sempre svizzeri e precisi), portava con sé solamente monotonia e ripetitività.

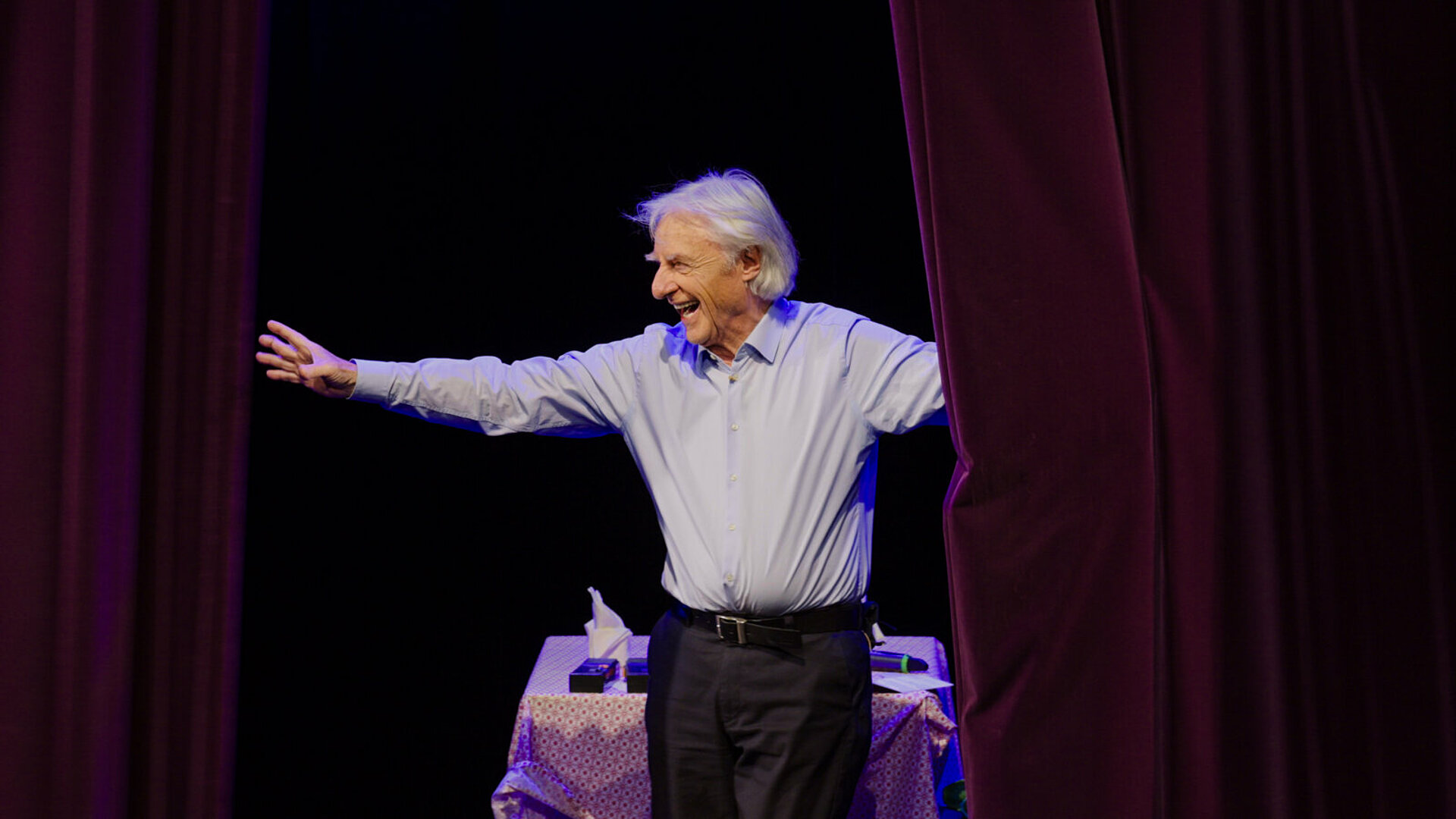

Per fortuna, appena calava la sera, Steinberger aveva la possibilità di trasformarsi in un cabarettista. Un’attività che, però, con il tempo non riuscì più a contenere e soddisfare un estro e una creatività fuori del comune: Emil aveva bisogno di altri palcoscenici; accadde dunque che (cosa più unica che rara), il giovane impiegato postale si licenziò su due piedi per frequentare la Kunstgewerbeschule di Lucerna e studiare grafica.

Scelta indigesta e mai davvero perdonata dalla famiglia, racconta Emil; ancora oggi, a oltre mezzo secolo di distanza, gli risulta difficile trattenere le lacrime quando ricorda come, a causa di quella che fu vissuta come una delusione immensa (da parte di un figlio indomabile e dagli atteggiamenti incomprensibili), sua madre non uscì dal letto per dieci giorni.

L’abbandono del posto fisso permise al giovane lucernese di crescere nel ruolo che si era ritagliato su misura, dello svizzero medio – se è mai esistito. Un cittadino (così ci veniva proposto Emil) incastrato proprio in quei cliché da cui l’uomo Steinberger era fuggito, e che il pubblico ha poi ritrovato – ridendoci sopra – nel poliziotto, nel postino o nel pompiere, tanto per citare alcune delle sue caricature più celebri e iconiche.

L’umorismo semplice (pur nella sua complessità) di Emil, che riguardava tutti, senza in realtà colpire nessuno, permise a chiunque lo vedesse, di sentirsi parte in causa senza davvero esserlo, in una modalità che escludeva qualsiasi forma di volgarità ma, soprattutto, permetteva e stimolava, forse per la prima volta, una specie di coesione nazionale, annullando il famigerato «Röstigraben».

Emil recitava in tedesco e in francese (in modo tale che anche i ticinesi potessero comprenderlo), e si distingueva per il controllo della mimica facciale, a suo agio in personaggi a volte un poco tonti, altre ingenui, altre scaltri, senza tuttavia mai esserlo davvero. Emil piaceva a tutte le svizzere e a tutti gli svizzeri, e ciò si consolidò al più tardi nel 1978, quando accompagnò in tournée il circo Knie, e quasi un milione e mezzo di persone si misero in fila per vederlo.

Con il tempo la fama di «uno svizzero che permetteva anche agli altri di ridere degli svizzeri» (come viene definito nel documentario) oltrepassò i confini, e anche in Paesi come la Germania e l’Austria, Steinberger divenne una star, pur senza avere mai cercato questo tipo di gloria e, soprattutto, restando fedele ai propri tratti semplici, umili e dolci, pur sulla base di un’intelligenza vivace e straordinaria.

Le svizzere e gli svizzeri, per loro natura e reputazione considerati un popolo discreto, nel caso di Emil, finirono in preda a una vera e propria isteria di massa: come si racconta nel documentario di Phil Meyer, all’artista non era più nemmeno possibile acquistare un paio di scarpe, senza che una folla lo seguisse all’interno del negozio. Una condizione insolita quanto insopportabile, che lo portò, all’età di sessant’anni, a trasferirsi nella Grande Mela, dove (almeno così Steinberger sperava), nessuno lo avrebbe riconosciuto.

Se da una parte non riuscì a scivolare nell’anonimato, dall’altra però, conobbe Niccel, quella moglie e compagna che lo segue da più di trent’anni, e che nell’abbraccio del suo amore non ha coinvolto solamente l’uomo Emil, ma anche la sua opera tutta. Il nuovo amore ha permesso all’artista di scendere a patti con il proprio destino e la propria fama – forse perché in due tutto risulta più facile – restituendolo al pubblico svizzero, che a oggi non lo ha mai lasciato.

È grazie a Niccel se Emil ha ritrovato la via del palcoscenico, se è riuscito a scrivere dei nuovi spettacoli e a gestire una fama più unica che rara nel panorama elvetico; forse anche se è riuscito a essere il poliedrico protagonista di un documentario, ora nelle nostre sale, che lo vede al centro di una lunga e intensa parabola – non ancora terminata – e che ha scelto di presentare anche al pubblico ticinese, rinsaldando l’affetto decennale che lo lega indissolubilmente a tutti i pubblici che ha incontrato e ancora incontra.