Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

In collaborazione con l’Ufficio dell’analisi e del patrimonio culturale digitale, Divisione della cultura e degli studi universitari, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.

Suffragio femminile e memoria digitale

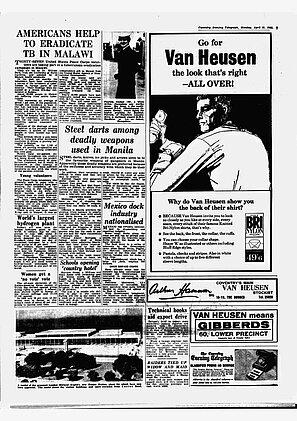

Il Ticino nel cybermondo 9 - Il 25 aprile 1966 un piccolo giornale inglese di periferia, il «Coventry Evening Telegraph»,dedicò un articolo al Ticino che aveva nuovamente negato il diritto di voto alle donne

Athina Greco

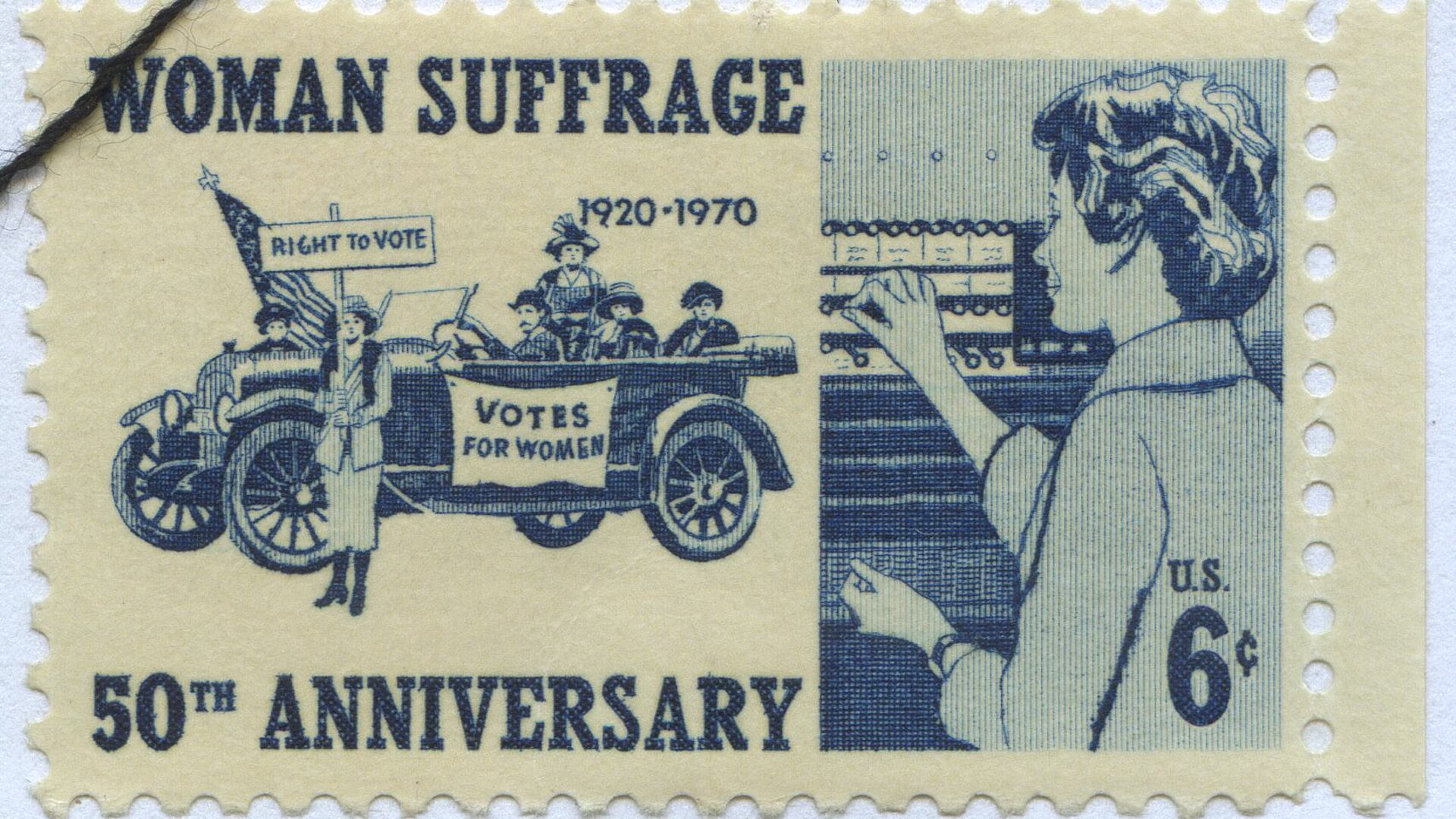

Il diritto di voto è uno dei pilastri della democrazia, un atto che va ben oltre la semplice espressione politica: oltre a sancire il riconoscimento del valore dell’individuo all’interno della società, rappresenta la volontà di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro condiviso. Tuttavia, è a partire dalla metà del Novecento che esso acquista una valenza ancora più profonda, divenendo un simbolo essenziale e irrinunciabile nel cammino verso l’uguaglianza di genere. Non è dunque sorprendente che, all’epoca, le notizie sul suffragio femminile, sia a livello nazionale che globale, circolassero con grande fervore. L’importanza di questi sviluppi travalicava i confini nazionali, offrendo ispirazione ai Paesi che si affacciavano con timidezza a queste novità e suscitando critiche da parte di chi vedeva in tale passo progressista una minaccia alle tradizioni consolidate. Con il trascorrere dei decenni, le testate giornalistiche passarono dall’esprimere sorpresa per gli Stati, sempre più numerosi, che concedevano il diritto di voto alle donne, allo stupirsi per quelli che ancora ne erano sprovvisti.

È proprio attraverso i giornali dell’epoca che la storia del suffragio femminile può essere compresa in tutta la sua profondità, oltre le pagine delle antologie scolastiche. Sono gli articoli scritti nel vivo degli eventi, privi del filtro della distanza storica, a restituirci la vera essenza della Storia. Particolarmente interessante in questo contesto, ad esempio, è l’attenzione che un piccolo giornale inglese di periferia, il «Coventry Evening Telegraph», dedicò al Ticino il 25 aprile 1966. Nel suo trafiletto a pagina 7 intitolato «Women get a ’no vote’ vote», il quotidiano riporta che l’elettorato maschile del Cantone Ticino aveva nuovamente negato il diritto di voto alle donne: nel 1959 solo il 32% degli elettori aveva votato a favore, perciò il risultato del 48% registrato 7 anni dopo sembrava indicare una lenta ma crescente accettazione della parità di genere. Il fatto che un piccolo giornale locale in Inghilterra si interessasse al Ticino, suggerisce quanto la questione fosse rilevante a livello globale. Per un’Inghilterra che aveva introdotto il suffragio universale nel 1928, la resistenza ticinese al diritto di voto alle donne risultava decisamente anacronistica, se non incredibile.

La mancata adozione del suffragio universale in Svizzera – in Ticino fu accettato nel 1969 – faceva scalpore anche fuori dall’Europa. Il 12 gennaio 1970, il «St. Joseph Gazette» del Missouri pubblicava un articolo di John Chamberlain dal titolo «Swiss Law Requires Gun Ownership». A prima vista, il titolo sembra non avere nulla a che fare con il diritto di voto, ma Chamberlain costruisce un discorso elaborato che passa dall’elogio della gestione svizzera delle armi da fuoco – descritta come impeccabile dal suo presunto amico «Jurg da Zurigo» – alla critica della non altrettanto ammirevole gestione dei diritti femminili su suolo elvetico. Chamberlain sottolineava che, sebbene la politica in materia di possesso di armi fosse sensata, ciò non significava che ogni pratica svizzera meritasse di essere emulata. L’altrettanto presunta moglie di Jurg, gli aveva spiegato che la Svizzera, evitando il coinvolgimento nelle due guerre mondiali (anche grazie alla tanto elogiata gestione dell’armamentario), aveva impedito alle donne di prendere in mano le redini della comunità quando i mariti si recavano al fronte, come accaduto in altri Paesi, e dunque aveva decelerato la loro emancipazione sociale. Per quanto la correlazione tra fucili e diritti femminili sia bizzarra e discutibile, i due articoli sottolineano un aspetto cruciale: i giornali, e in particolare gli archivi digitali che oggi li conservano, ci permettono di analizzare la nostra storia attraverso lo sguardo di chi osserva dall’esterno, fornendo una prospettiva che spesso manca nei resoconti nazionali. Il Ticino, apparentemente periferico rispetto ai grandi scenari internazionali, diventa così protagonista di una narrazione più ampia, che ci aiuta a comprendere meglio i meccanismi politico-sociali dell’epoca. Gli archivi digitali si rivelano dunque strumenti potentissimi per lo studio e la comprensione della nostra storia offrendoci accesso immediato a fonti storiche spesso dimenticate e permettendoci di connettere i punti tra eventi, culture e società distanti nel tempo e nello spazio.