Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Dove e quando

Sylva Galli (1919-1943)

e le artiste del suo tempo

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, Rancate.

Fino all’8 settembre 2024.

Orari:

giugno e settembre:

da ma a ve: 9-12/14-17

sabato, domenica e festivi: 10-12/14-17;

luglio e agosto: 14–17.

La caparbietà e il sicuro talento di Sylva Galli

La pittrice ticinese morta prematuramente nel 1943 è al centro dell’esposizione alla Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst

Alessia Brughera

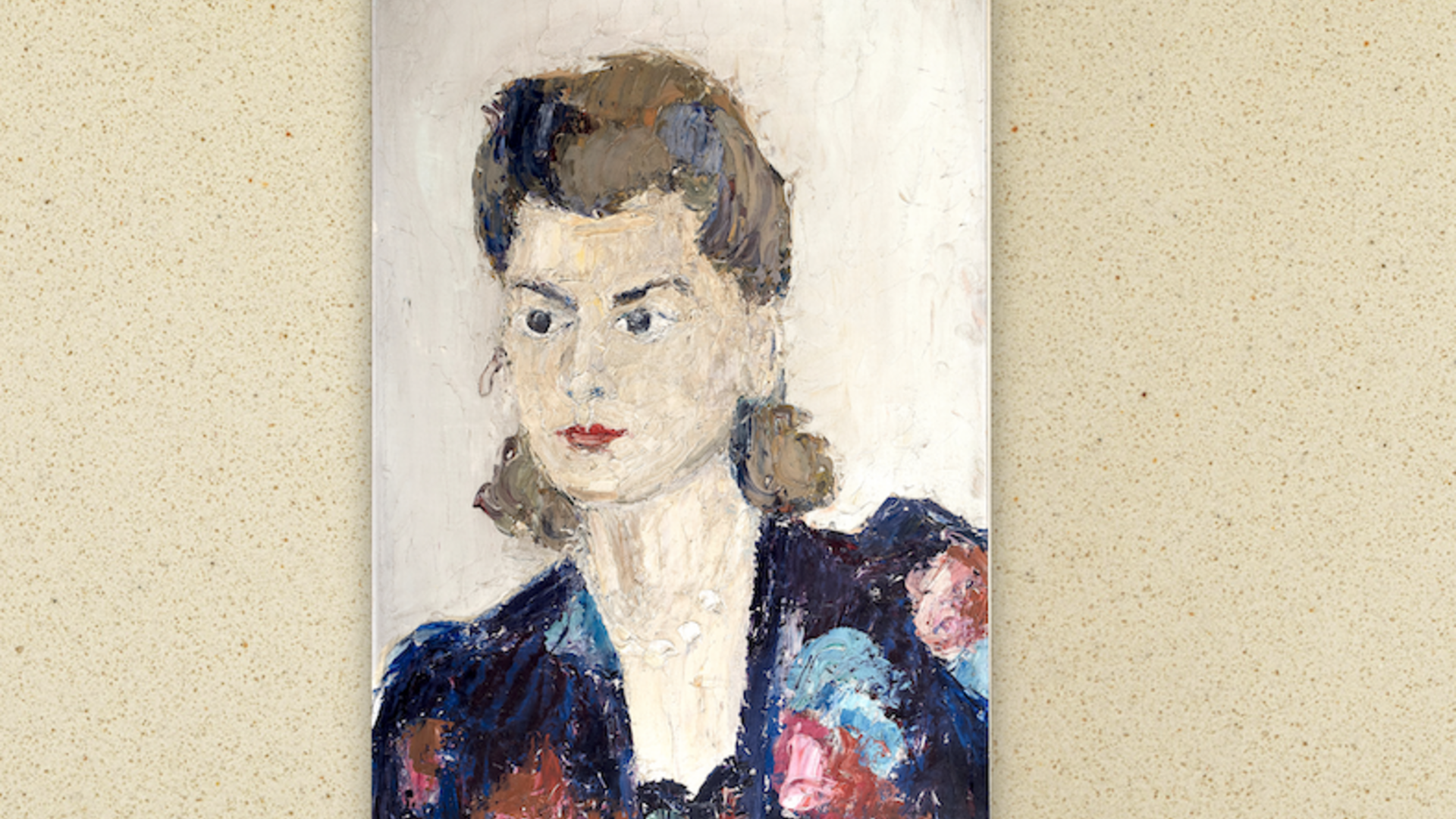

«I genitori si accorsero un po’ stupiti che la loro piccola non era una ragazza comune. L’attribuirono a un carattere strano, ben lontani dall’immaginare che vi si celasse un temperamento artistico: un temperamento raro soprattutto per la sicurezza con cui si sviluppò in seguito. Un giorno, infatti, terminati gli studi ginnasiali, la ragazza dichiarò chiaramente che intendeva studiare disegno. Fu accontentata». Queste parole che Giuseppe De Magistris, pittore, letterato e critico, scrive nel 1945 si riferiscono alla vicenda di Sylva Galli, artista ticinese, originaria di Bioggio, scomparsa nel 1943 a soli ventitré anni (nell’immagine il suo Autoritratto).

Già dalle poche righe qui riportate, prese dalla biografia a lei dedicata commissionata dai genitori poco dopo la sua scomparsa, si coglie la peculiare parabola artistica, purtroppo molto breve, di una giovane caparbia e talentuosa che, grazie all’appoggio del padre e della madre, riesce a realizzare il desiderio di diventare pittrice. Un desiderio che viene perseguito da Sylva con una tenacia e una perseveranza inconsuete per l’età, accompagnate da un’inquieta e urgente necessità di perfezionare la tecnica pittorica quasi venisse avvertita l’imminente fine di tutto.

Nonostante il lavoro di Sylva sia impetuoso e incessante (si contano circa centocinquanta opere realizzate in pochi anni), il suo approccio alla pittura non è mai stato affrettato o superficiale, anzi, è sempre stato contraddistinto da una scrupolosa disciplina e da un rigore capace di mediare tra l’impeto espressivo e la meditata ricerca.

Non è un caso che, volta a raggiungere una piena maturità artistica, la ragazza non abbia mai voluto esporre le sue opere quando era ancora in vita, poiché, molto critica ed esigente con sé stessa, non si sentiva pronta per affrontare il giudizio esterno. È così che i suoi dipinti sono stati presentati al pubblico solo dopo la sua morte, grazie all’importante attività di valorizzazione del suo lavoro intrapreso dal padre Battista, che, tra l’altro, ha anche donato alcuni quadri della figlia a Palazzo Pitti a Firenze, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma e alla Città di Lugano.

Eppure il linguaggio di Sylva era già così maturo da sorprendere chiunque ammirasse le sue opere. Alcuni richiami ai grandi pittori della modernità (maestri ideali come Cézanne, Van Gogh, Renoir o Matisse) sono ben ravvisabili nei suoi dipinti, ma colpisce il modo sicuro di rielaborare tutte queste suggestioni in una specifica cifra stilistica fresca e vivace, che non può non farci chiedere quali esiti avrebbe raggiunto la pittrice se avesse vissuto più a lungo.

La curiosità, la voglia di imparare e di aprirsi a nuove esperienze fanno parte del curriculum di Sylva, che, dopo una formazione alla Scuola professionale di disegno presso la Scuola d’Arte e Mestieri di Lugano, studia al Technicum cantonale di Friborgo per spostarsi poi nella stimolante Zurigo. È qui che, all’inizio del 1941, frequenta dapprima l’atelier di Markus Ginsig e successivamente l’Akademie Wabel, una scuola privata di nudo e di paesaggio che godeva di ottima reputazione. Quando rientra a Lugano, sul finire dello stesso anno, la giovane porta già i segni della malattia che di lì a poco la condurrà alla morte, ma prosegue nello studio dell’arte avvicinandosi alla scuola di figura e di nudo di Carlo Cotti.

Con risolutezza Sylva approda così a una pittura ben impostata ed energica, memore della lezione degli impressionisti francesi così come delle avanguardie svizzere ma sempre fedele alla sua peculiare visione artistica supportata da un’istintiva padronanza della tavolozza cromatica. I suoi ritratti, le nature morte, i paesaggi e i nudi sono permeati da un’atmosfera intima ma allo stesso tempo vitale.

Lo si vede bene nella mostra che la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate dedica a Sylva Galli, restituendo con una settantina di opere il breve ma intenso percorso della pittrice ticinese. Si tratta di una rassegna che prosegue la ricerca dell’istituzione rancatese volta a far conoscere al pubblico il lavoro delle talentuose donne del nostro territorio e che, in questo specifico caso, si pone come una prima significativa ricostruzione della presenza femminile in ambito artistico.

La figura di Sylva Galli, tra le prime ad accedere professionalmente alla pratica pittorica, ben si presta a questo scopo, poiché, per la sua vicenda peculiare, emerge come simbolo primigenio dell’affermazione della donna nelle belle arti. Non stupisce difatti che la sua ferma volontà di diventare artista, la sua capacità di ampliare i propri orizzonti cercando stimoli sempre nuovi anche al di fuori del Ticino, la sua spontaneità estetica e, nondimeno, la sua fine prematura, abbiano fatto sì che incarnasse fino agli anni Sessanta dello scorso secolo l’emblema del femminismo progressista dell’epoca.

È così che attorno a Sylva si sviluppa un’esposizione il cui percorso prende avvio dalle opere di quelle pochissime donne che prima di lei, nell’Ottocento, erano riuscite a dedicarsi all’arte intraprendendo regolari studi accademici, seppur spesso incompleti a causa delle molte difficoltà nel potervi accedere. Sono figure appartenenti a ceti sociali elevati che proprio per questo avevano la possibilità di applicarsi a tale passione. Tra loro citiamo Adelaide Pandiani, figlia del noto scultore Giovanni, che finisce con il sacrificare l’arte ai suoi doveri di moglie e madre; Giovanna Castagnola che studia pittura a Bruxelles e che giunge a Lugano per sposare Alessandro Béha, noto albergatore; Valeria Pasta Morelli, figlia dell’imprenditore Carlo Pasta, che si diploma a Brera e coltiva la pittura solo tra le mura domestiche; Rachele Giudici, conosciuta più per lo studio dei costumi tradizionali ticinesi e presente in mostra con due abiti da lei disegnati.

Dopo le sezioni che documentano il lavoro di Sylva Galli, troviamo uno spazio dedicato alla famiglia Chiesa in cui spiccano le personalità delle due consorti dei fratelli Francesco e Pietro: Corinna Galli, molto attiva nel mondo culturale e autrice della Bibliografia scritta da donne ticinesi o vissute nel Ticino, e Germaine Petitpierre, dedita al ricamo con lo scopo di sviluppare l’artigianato ticinese femminile.

Il percorso viene concluso poi da una ricca sala che raccoglie le artiste del tempo di Sylva Galli, testimonianza di come, a partire dagli anni Trenta e Quaranta del Novecento, le pittrici incomincino a non essere relegate solo all’ambito domestico. A contribuire a questa importante svolta sono la prima esposizione nazionale svizzera del lavoro femminile nel 1928 e la nascita della sezione ticinese del Lyceum nel 1939 che, fondato da alcune intellettuali, sostiene le artiste e artigiane più valenti.

Ecco ad esempio Anna Baumann-Kienast, tra le socie più intraprendenti del Lyceum; Regina Conti, con studi completi a Monaco e a Milano, unica ticinese nel 1924 a presenziare all’Esposizione Permanente di Milano; Rosetta Leins, considerata una delle migliori pittrici svizzere e tra le interpreti più felici del paesaggio ticinese, chiamata anche a decorare la Sala dei matrimoni di Palazzo Civico a Lugano; Margherita Osswald-Toppi, amica di Hermann Hesse e molto apprezzata dal pubblico d’Oltralpe; Mariangela Rossi, artista schiva rivalutata dalla critica negli anni Ottanta e Novanta del Novecento. Donne che finalmente riescono a fare della loro arte una professione, ottenendo il riconoscimento delle proprie capacità e aprendo così la strada a una maggiore emancipazione del loro ruolo nella società.