Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Bibliografia

Noëmi Lerch, Grit e le sue figlie. Traduzione di A. Allenbach, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2024

Noëmi Lerch, Benvenuti nella valle delle lacrime. Illustrazioni di Walter Wolf e traduzione di A. Allenbach, Edizioni Sottoscala, 2024.

I piccoli assoluti di Noëmi Lerch

La scrittrice-pastora è tornata in libreria con due titoli degni di nota tradotti dal tedesco da Anna Allenbach

Pietro Montorfani

Noëmi Lerch è un’autrice germanofona che risiede da anni, quantomeno d’estate, in una valle della Svizzera italiana, dove di mestiere fa la pastora. Basterebbero questi due dati biografici, già di per sé abbastanza eccezionali, per metterla al centro di una duplice dislocazione: linguistica e professionale. Non saprei dire in che misura le sue giornate siano effettivamente scandite dall’impegno di cura degli animali (immagino parecchio) ma è certo che questa esperienza ha segnato nel profondo la sua vocazione letteraria, fino a entrare nel vivo della sua scrittura. Ne è testimone il primo libro Die Pürin, con cui nel 2016 aveva vinto il Premio Schiller Terra Nova, edito poi in italiano da Gabriele Capelli con il titolo La contadina e tradotto come i successivi da Anna Allenbach, una professionista di grande capacità che condivide con l’autrice – e non è un tratto secondario – la passione per una vita a stretto contatto con la natura e con i suoi ritmi lenti.

Rimasta tutt’altro che inattiva dopo il successo del libro d’esordio, Noëmi Lerch ha continuato a lavorare anche alla scrivania, presentando un secondo titolo sulla scia del primo (Grit, Brotsuppe Verlag, 2017) e conquistando infine con Willkommen im Tal der Tränen (uscito anch’esso da Brotsuppe nel 2019) il Premio svizzero di letteratura, ponendosi insomma come una delle autrici da tenere d’occhio nel non sempre entusiasmante panorama letterario nazionale. La velocità con cui si è imposta all’attenzione della critica ricorda, per certi versi, quella della coetanea francofona Élisa Shua Dusapin, che in Francia sta spopolando con i suoi ultimi titoli. Le due autrici non potrebbero essere però più diverse, come diversi mi sembrano i loro riferimenti letterari: da una parte, «du côté de chez Lerch», la scrittura scabra e spigolosa di un’Agota Kristof, dall’altra la sinuosa prosa memoriale, divisa tra Oriente e Occidente, di Amélie Nothomb.

Non credo ce ne sia davvero bisogno, ma sono certo che anche i pochi non ancora persuasi delle capacità stilistiche e immaginative della pastora-scrittrice si convinceranno presto non appena avranno preso in mano le versioni italofone del secondo e del terzo libro, apparse nelle scorse settimane per un’iniziativa parallela delle Edizioni Casagrande e delle Edizioni Sottoscala di Bellinzona. Andrà comunque registrata questa singolare giustizia distributiva, che con Capelli l’ha portata in pochi anni a dare fiducia a ben tre editori attivi alle nostre latitudini, quasi fosse anch’esso un ulteriore segnale di dislocazione (il prossimo da Armando Dadò?).

Posti uno di fianco all’altro come suggerirebbe di fare l’uscita quasi contemporanea dei due libri, Grit e le sue figlie e Benvenuti nella valle delle lacrime declinano in chiave solo in parte diversa un identico mondo fatto di piccoli assoluti, di parole pesate e pesanti e di rapporti schietti, quasi ruvidi, tra i personaggi e la realtà che li circonda, rappresentata di volta in volta dagli altri (uomini o animali che siano), dalle fatiche quotidiane o dalle grandi domande che segnano l’esistenza. Decisamente femminile l’orizzonte in cui si muovono Grit «e le sue figlie» (la specificazione mancava nell’originale tedesco ed è una bella conquista della versione italiana), maschile al massimo grado invece la valle dell’ultimo libro, un panorama sofferto in cui si spostano lo Zoppo, il Tuinar e il Lombard con tutte le loro paure e contraddizioni. Che le donne siano più forti e resistenti degli uomini, per chi tenga quale riferimento gli articoli del Codice Lerch, è una constatazione di fondo che assume i tratti di un’indiscutibile legge naturale.

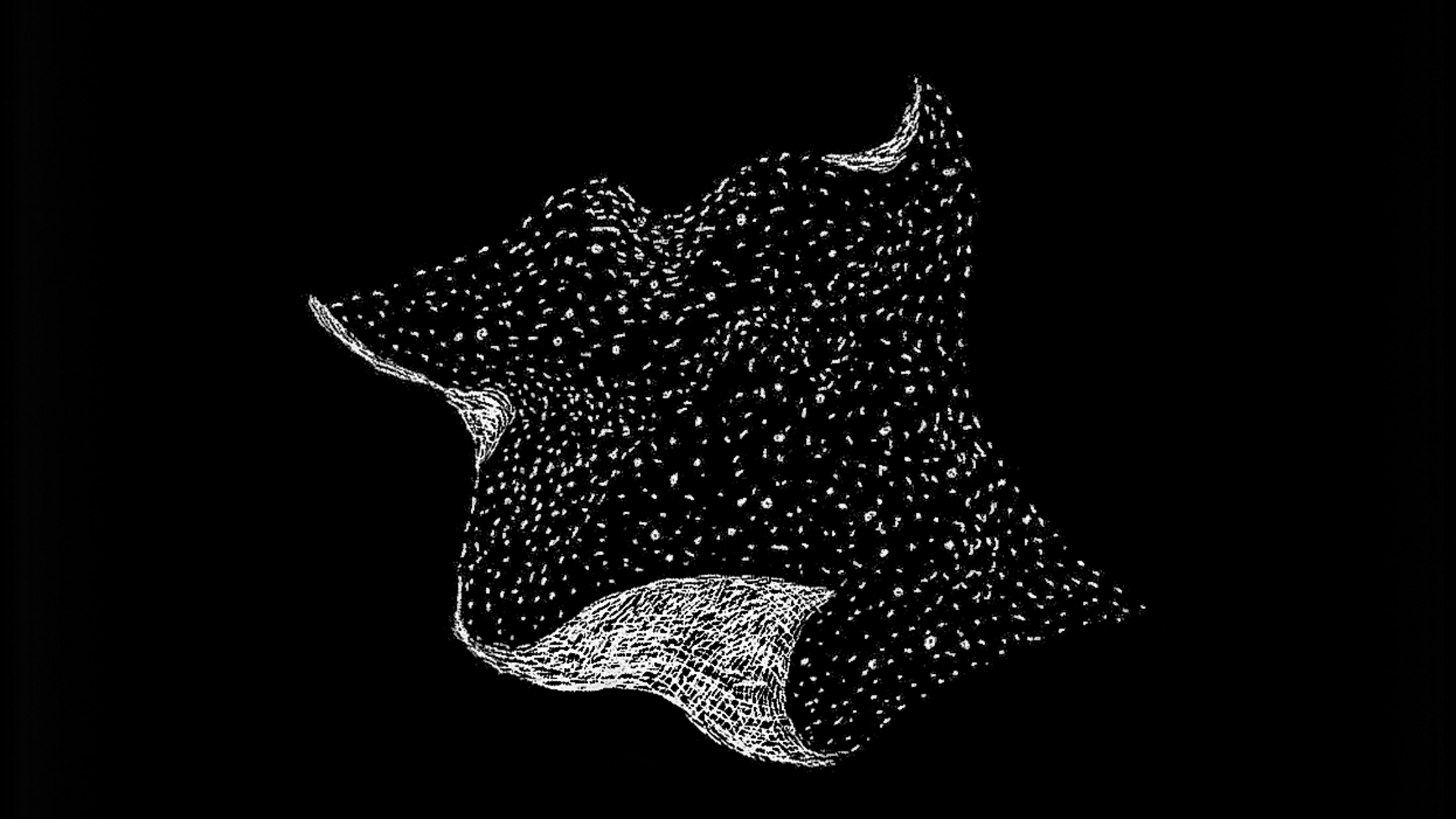

In entrambi i testi si apprezza molto la costruzione soppesata dei dialoghi (senza virgolette come faceva Cormac McCarthy), misurati al punto da sfiorare il silenzio ma non per questo meno significativi, anzi. Quello di Casagrande è un volume esile, in cui i bianchi pesano a colpo d’occhio quasi quanto i neri; mentre il prodotto delle Edizioni Sottoscala, al solito curatissimo in tutti i dettagli (a me è giunto in una confezione sotto vuoto), è più nero che bianco perché a ogni pagina è associata un’illustrazione in negativo (come nell’immagine) del duo Walter Wolf (Alexandra Kaufmann e Hanin Lerch). L’impaginazione e la distribuzione nello spazio sembrano avere insomma un suo ruolo decisivo nelle strategie espositive della scrittura di Noëmi Lerch, al punto che sarei tentato di rispolverare per lei la vecchia categoria della «prosa d’arte», o meglio ancora della poesia in prosa. Uno stile, cioè, in cui la parola risulti come incisa nel foglio e a lui quasi ancorata, non fluida e sfuggente come troppo spesso accade sugli schermi che costellano le nostre quotidianità prive di peso.