Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Le città di legno dell’Anatolia

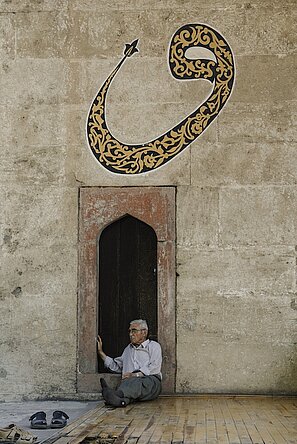

Safranbolu e Amasya hanno alle spalle una lunga storia, ma oggi sono villaggi di case-museo e hotel de charme

Enrico Martino, testo e foto

«Vuoi comprarla?» chiede una voce suadente che spunta dietro la porta di una casa di legno dalle nobili origini ma palesemente in cerca di urgenti restauri. Il suo proprietario emerge come un fantasma sfoderando un sorrisone e baffi degni di una di quelle passionali soap opera turche che appassionano mezzo mondo. «Puoi farne quello che vuoi, un hotel, una pensione, un ristorante». Gli acquirenti non devono certo mancare per queste schiere di fascinose case del XIX secolo sgranate lungo stradine tortuose che si arrampicano come spirali di conchiglie aggrappate a una gola all’ombra delle montagne.

Safranbolu è una litografia di quei Viaggi in Oriente che facevano impazzire l’Europa del diciannovesimo secolo, che sembra però lasciare indifferenti i locali che si godono il fresco della sera tra i vialetti del parco Hidirlik in cima alla collina. Per loro questa città di legno annidata fra le montagne che separano Ankara dal Mar Nero, è un paesaggio quotidiano di verande in legno, eleganti facciate, moschee, fontane, bagni turchi e caravanserragli ricoperti da un’irresistibile patina di vissuto.

Oltre un migliaio di edifici storici ancora intatti risalenti al XVII secolo, il numero più alto di tutta la Turchia, sono l’eredità più preziosa del passato di carovane e commerci lungo un ramo della Via della Seta; eredità composta da un’architettura che è stata capace di influenzare tutto l’impero ottomano. Case che seguono l’andirivieni della montagna, grandi verande sporgenti che catturano la luce creando spaziosi interni multitasking molto contemporanei, di giorno soggiorni dotati di grandi divani, cucine e focolari, di sera camere da letto grazie ai materassi tirati fuori dagli armadi. Il vero segreto che esse custodiscono però sono le scenografiche vasche all’interno delle case più belle, un’oasi per le donne degli harem nelle calde estati e uno status symbol per le famiglie più ricche dove i soffitti riflettono il tremolio quasi ipnotico dell’acqua smossa da fontane decorate che creano un sottofondo quasi musicale.

Per secoli Safranbolu è stata il principale centro di coltivazione e commercio della spezia più cara al mondo, lo zafferano che le aveva dato persino il nome, già Zalifre e Saframpolis da saffron, zafferano, e polis, dal greco città. Oggi ne sopravvivono solo poche piante nel vicino villaggio di Davutobasi e anche le viti sono quasi scomparse, le ultime creano un’irreale cupola verde sul microscopico suk, anche lui di legno, dove si respirano ancora atmosfere di un’Anatolia ottomana.

Safranbolu deve un po’ di fortuna persino a Napoleone perché la sua conquista dell’Egitto provocò la caduta in disgrazia di Izzet Mehmet Pasha primo ministro del sultano Selim III, che per rifarsi un’immagine aveva deciso di abbellire la sua città natale, sopravvissuta per miracolo grazie anche all’inclusione tra i Patrimoni dell’Umanità Unesco. Da allora il numero dei visitatori si è triplicato, soprattutto turchi in cerca di radici in un paese in preda a una profonda trasformazione, e molti edifici si sono trasformati in hotel tradizionali, con il rischio però di imbalsamare la città in una cartolina tenuta in vita solo dal turismo.

Molto più a est, una scenografica curva di case di legno nascosta lungo un’ansa del fiume Yeşilırmak cerca di captare ogni refolo di frescura che scivola tra le montagne del Ponto. Magari anche solo l’inquietante nebbia profumata sparsa da enormi spruzzatori che nelle torride sere d’estate avvolge famiglie boccheggianti sui dondoli dei ristorantini dell’antica Amasya. Di fronte, a picco sulla città vecchia, dal nero della montagna di Harşena emergono le grandi tombe dei re del Ponto, antri vuoti dal fascino quasi barbarico in cima a una lunga salita scavata nella roccia.

Devono averli percorsi in molti questi gradini durante millenni di vertiginose girandole di arrivi e partenze, re e imperatori ittiti, per non parlare di Alessandro Magno, frigi, cimmeri, lidi, romani, bizantini, satrapi persiani, sultani selgiuchidi e ottomani, artisti e celebrità come il geografo greco Strabone, nativo di Amasya e autore di libri che gli hanno valso una fama imperitura, e una statua di bronzo lungo la riva dello Yeşilırmak. Secondo lui il nome greco Amaseya derivava da Amasis, la regina delle Amazzoni che sarebbe vissuta proprio qui, uno dei tanti miti che aleggiano intorno a questa città, compresa una fiaba che ha come protagonisti il giovane Farad e la sua amata, la principessa Shirin. In cambio della sua mano, il padre chiese al pretendente di scavare una galleria sotto una montagna per portare l’acqua al palazzo reale, ma alla falsa notizia della morte di Shirin, Farad si uccise, seguito dalla principessa che morì di dolore.

Decisamente meno romantica la storia dei re del Ponto, in perenne e precario equilibrio tra ellenismo e mondo persiano, ma soprattutto tra potenti vicini, fino alla definitiva conquista romana nel 70 a.C. alla fine della terza guerra mitridatica. Prima di Mitridate il Grande, solo Annibale aveva avuto l’onore di vedersi intestata una guerra, perché «quattro anni furono sufficienti per sconfiggere Pirro, quattordici per Annibale, mentre Mitridate resistette per quarant’anni», scrisse Tito Livio di uno dei più formidabili avversari di Roma. Di lui si diceva che fosse in grado di guidare un carro tirato da sedici cavalli e cavalcare quasi duecento chilometri al giorno, e per non farsi mancare nulla fu anche considerato un inveterato donnaiolo. Ma Mitridate fu soprattutto uno scatenato megalomane che voleva trasformare il suo regno nella più grande potenza del Mar Nero e dell’Anatolia.

C’era quasi riuscito, ma Pompeo lo sconfisse e Mitridate, dopo avere tentato senza successo di avvelenarsi – si deve a lui il termine mitridatizzazione, processo di difesa che aveva adottato ingerendo piccolissime dosi di ogni variante di veleni in circolazione, allo scopo di autoimmunizzarsi e contrastare possibili avvelenamenti da parte dei suoi avversari – si dovette trafiggere con una spada.

L’età dell’oro di Amasya sembrò tramontare definitivamente con la conquista romana, ma secoli dopo risorse come il più importante centro culturale dell’Anatolia grazie anche ai mongoli, in assoluto migliori della loro fama, che nel quattordicesimo secolo costruirono un ospedale psichiatrico, l’Ilhanli Bimarhane dove si praticava la musicoterapia.

In epoca ottomana diventò poi la Şehzadeler Şehri, «la città del principe», grazie a una popolazione di turchi, greci, tatari, bosniaci e popolazioni del Ponto che riassumevano la demografia dell’impero, perfetta per insegnare l’arte di governare ai futuri sultani nominati giovanissimi governatori di Amasya. Le loro statue scandiscono il lungofiume a poca distanza da un gruppo di ragazze velate che fanno probabilmente rabbrividire il laico fantasma di bronzo di Ataturk con l’inseparabile colbacco di astrakan su un bassorilievo che ricorda l’ultimo passaggio della Storia da queste parti: nel 1919, quando la Circolare di Amasya proclamò qui la guerra di indipendenza da cui sarebbe nata la nuova Turchia che spazzò via per sempre l’Anatolia multiculturale.

Oggi il profumo di quel mondo riaffiora dietro il portoncino che rivela una dimora ottomana, dove la luce schermata delle tende gioca con ricami e soffitti intarsiati di grandi camere dall’eleganza minimalista. Sembra un museo, ma è una casa viva riscaldata dal rito del chay, il tè che in Turchia non manca mai. «Noi turchi siamo maestri di ospitalità da secoli, se non altro con gli amici» ride l’architetto Ali Yalçin che ha trasformato la casa di famiglia in un hotel tradizionale dove vivere il tempo rallentato della città di legno.