Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Dove e quando

A Future for the Past, Kunsthaus Zürich, fino al 31.12.2024.

Ma-do 10.00-18.00; gio 10.00-20.00. www.kunsthaus.ch

La controversa collezione d’arte di Emil Bührle

Il nuovo allestimento voluto da Ann Demeester al Kunsthaus di Zurigo permette al pubblico un confronto con la storia

Emanuela Burgazzoli

Ann Demeester lo aveva promesso e, a meno di un anno dalla sua entrata in carica alla direzione del Kunsthaus di Zurigo, il più grande museo d’arte in Svizzera, ha inaugurato la nuova mostra dedicata alla controversa collezione d’arte di Emil Bührle, fabbricante d’armi, collezionista e mecenate, che questa volta mette al centro il contesto storico e il dialogo con il pubblico. Nel 2021 la prima e molto mediatizzata presentazione della collezione nel nuovo sfarzoso edificio firmato da David Chipperfield era stata preceduta da accese polemiche sulla mancanza di una vera documentazione storica e di una ricerca aggiornata sulla provenienza delle opere.

Ora il nuovo allestimento, che resterà aperto per un anno, espone circa centoventi opere delle duecento concesse in prestito al Kunsthaus dalla Fondazione Bührle e punta sul dialogo con il pubblico e sulla trasparenza, con un titolo che suona come un programma: Un futuro per il passato: arte, contesto, guerra, conflitto.

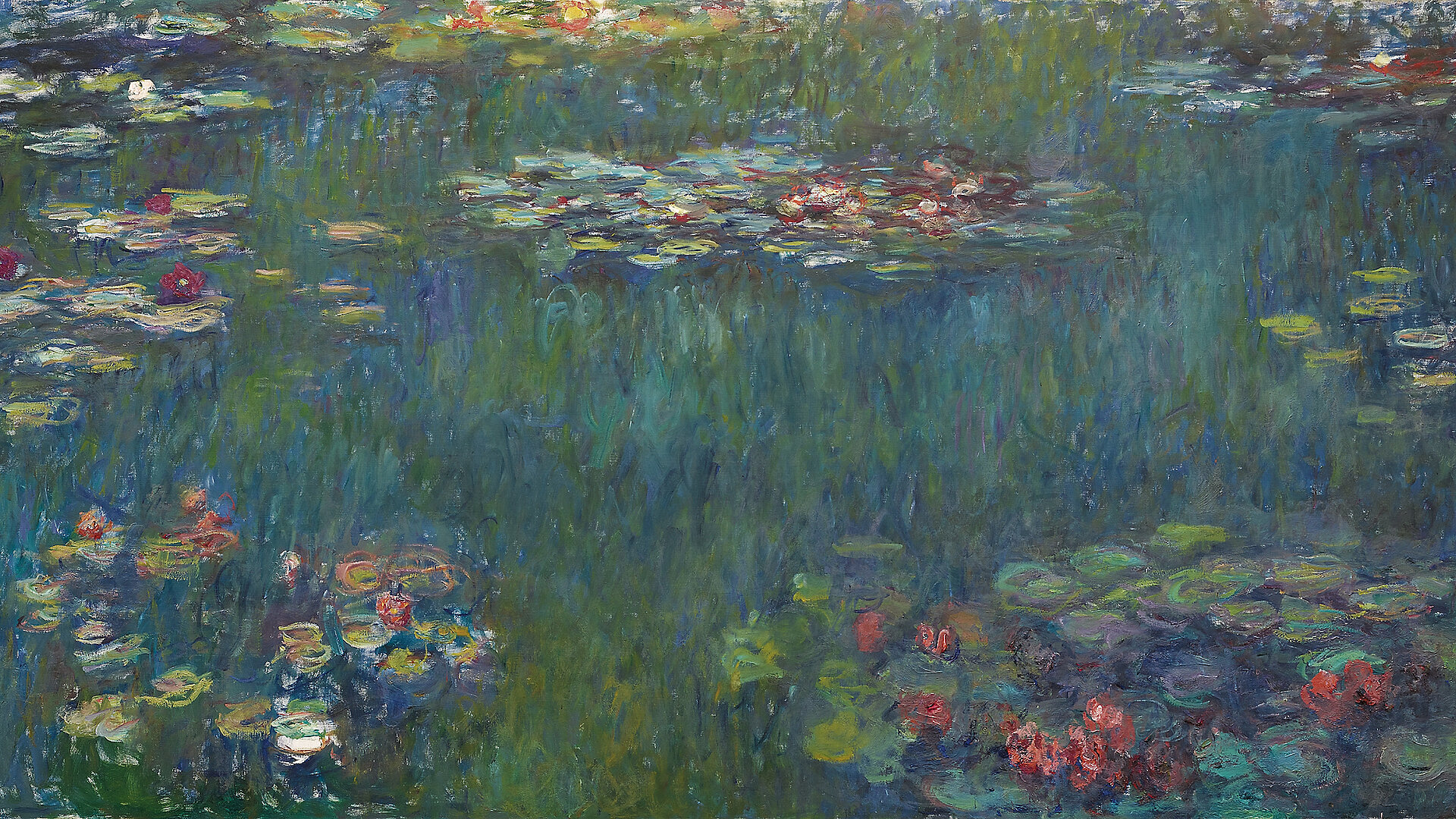

La collezione, rinomata internazionalmente per il suo nucleo di dipinti impressionisti e postimpressionisti con capolavori di Van Gogh, Monet (nell’immagine Le Bassin aux nymphéas, reflets verts, 1920/1926) Renoir, Degas e Manet, è stata infatti costituita da Emil Bührle a partire dal 1936 grazie agli ingenti profitti derivanti dalla vendita di armi alla Germania nazista e ad altri Paesi durante la Guerra fredda. Un commercio che ha reso in pochi anni l’industriale di origini tedesche l’uomo più ricco della Svizzera. La collezione, si legge sui grandi pannelli dedicati alla biografia di Bührle nella sala delle grandi Ninfee di Monet (due di queste donate dal collezionista al Kunsthaus, come del resto la celebre Porta dell’Inferno di Rodin), ha rappresentato uno strumento di ascesa sociale per accedere alle élite zurighesi: il destino del fabbricante d’armi si è infatti legato rapidamente a quello del Kunsthaus e alla Società di belle arti zurighese, tanto che a due anni dalla sua morte, nel 1958, gli viene intitolata la nuova grande galleria.

È una mostra che risuona soprattutto di voci; quelle critiche del presente che riflettono su una collezione che appartiene a un capitolo molto controverso della storia svizzera

Se due anni fa la documentazione era relegata a una piccola sala separata dalle opere, ora l’allestimento mette in evidenza l’intreccio tra storia e arte. Certo le opere sono senza colpa, ma sono anche testimoni di un’epoca storica drammatica. Affissi secondo l’ordine di acquisizione lungo le sale, i dipinti restituiscono pure un ritratto del collezionista Bührle, attratto anche dall’arte sacra e da alcuni maestri della modernità, come Picasso o Kokoschka, che ritrae il ricco industriale.

Ma questa è una mostra che risuona soprattutto di voci; le voci critiche del presente che riflettono su una collezione che appartiene a un capitolo molto controverso della storia svizzera e nella così detta «sala della risonanza» i visitatori incontrano e ascoltano (su grandi schermi) le riflessioni di personalità della società civile come Ralph Lewin, presidente delle Federazione svizzera delle comunità israelite o quelle degli storici Erich Keller, autore del saggio lI museo contaminato e Jacques Picard, ex commissione Bergier. In altre sale è stata registrata la testimonianza di persone comuni: una giovane artista ucraina rifugiata in Svizzera, una docente di storia e un ex operaio della Oerlikon-Bührle.

Ma il Kunsthaus ha voluto anche porsi all’ascolto del pubblico: un po’ ovunque si può rispondere a sondaggi e lasciare i propri commenti, su temi quali il rapporto tra arte e denaro, la provenienza delle opere, le responsabilità sociali di un museo. Inoltre ogni mercoledì pomeriggio c’è la possibilità di incontrare direttamente i conservatori del museo, inclusa la direttrice Ann Demeester.

Ma nonostante tutti questi sforzi di trasparenza e dialogo, il comitato scientifico di esperti del progetto si è dimesso in blocco poco prima dell’apertura della mostra. Il motivo? La prospettiva delle vittime è ancora sottorappresentata; le voci dei precedenti proprietari e collezionisti ebrei che nella Germania nazista e nella Francia occupata si sono visti confiscare i loro beni o hanno dovuto svendere le loro opere d’arte per finanziarsi una precipitosa fuga (che il diritto svizzero definisce Fluchtgut, distinguendola, non senza suscitare critiche, dall’arte trafugata), sono relegate in un’unica sala che raccoglie poco più di una decina di casi sospetti, dove però i brevi testi non contengono elementi nuovi, né chiariscono fino in fondo le circostanze della loro vendita e acquisizione, come nel caso del dipinto La strada di Paul Gauguin appartenuto all’imprenditore di Berlino Richard Semmel.

Su queste zone d’ombre ci si aspetta che faccia luce la nuova ricerca sulla provenienza dei dipinti della collezione condotta dallo storico Raphael Gross, i cui risultati sono attesi per l’estate e potranno essere integrati nella mostra, come dimostrano i cassetti lasciati vuoti dai curatori nella sala dedicata alla ricostruzione della storia del capolavoro di Manet La Sultana, altro caso controverso del dipinto appartenuto al famoso collezionista e industriale berlinese Max Silberberg (morto ad Auschwitz) che lo aveva venduto nel 1937.

Si esce da questa mostra quasi frastornati dal continuo intreccio di passato e presente, storia e arte, politica, voci e immagini, ma di certo non indifferenti. L’impressione è che anche questa volta domini la figura di Emil Bührle, «iscritto nel DNA del museo», come ama ripetere Demeester che promette: «La mostra resta il primo passo di un lungo processo che intende continuare il dibattito attorno alla collezione anche fuori dal museo». Osservando di nuovo il ritratto della giovane Irène Cahen d’Anvers di Renoir, capolavoro che apre il percorso, nello sguardo lievemente malinconico della bambina dal nastro blu, cogliamo ora un presagio di perdita e sofferenza.