Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Dove e quando

Luigi Rossi (1853-1923). Artista europeo tra realtà e simbolo. Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst, Rancate, fino al 25 febbraio 2024.

Orari: da ma a ve 9-12/14-17; sa, do e festivi 10-12/14-18.

L’arte sincera di Luigi Rossi alla Pinacoteca Züst

Incontro ◆ Matteo Bianchi, pronipote del pittore ticinese, racconta la mostra di Rancate da lui curata

Alessia Brughera

La Pinacoteca cantonale Giovanni Züst dedica, nel centenario della morte, una retrospettiva a Luigi Rossi. Uomo affabile e garbato nella vita privata così come nel rapporto con amici e colleghi, ha intriso anche la sua arte di spontaneità e di una dolcezza serenamente malinconica. Parliamo dell’artista e della mostra di Rancate con Matteo Bianchi, pronipote del pittore, responsabile della Casa Museo Luigi Rossi in Capriasca e curatore dell’esposizione in collaborazione con Mariangela Agliati Ruggia. Ad accompagnare la mostra ci sono un elegante Catalogo edito da Pagine d’Arte e un Quaderno della Casa Museo Luigi Rossi dedicato alla Capriasca.

Rossi riesce a raggiungere una semplicità profonda che appare nella sua immediatezza ma che è stata conquistata con impegno

Luigi Rossi era suo bisnonno. Lei è cresciuto in mezzo alle opere dell’artista e grazie a sua nonna Gina ha avuto modo di conoscere molti aspetti della vita. Che uomo era?

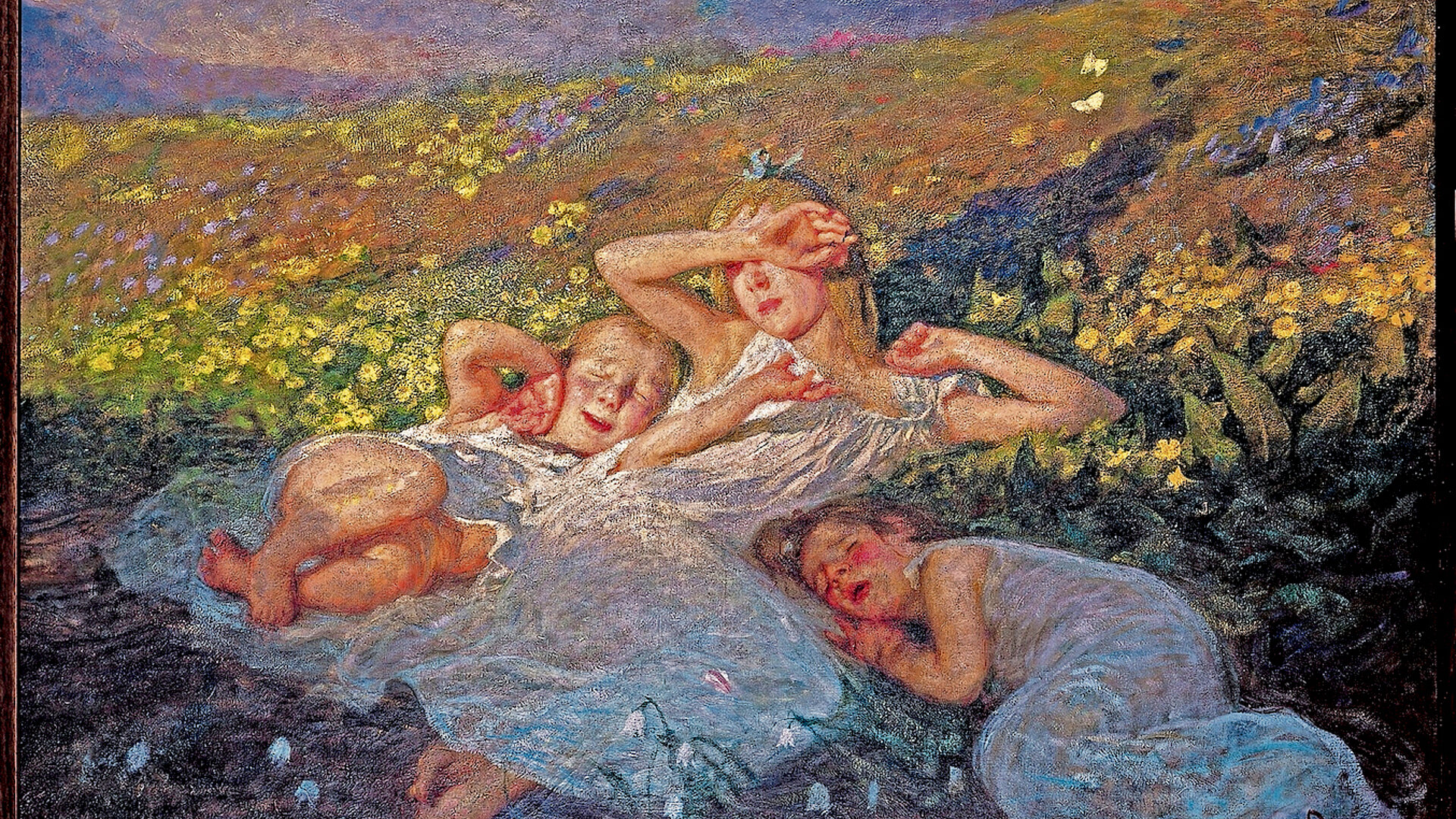

Era una figura signorile, discreta e dedita al proprio lavoro. Era un uomo cortese e al tempo stesso riservato. Se dovessi scegliere un aggettivo per descriverlo, nella vita e nell’arte, userei «misurato». Il mio bisnonno era molto legato alla famiglia. Aveva anche un rapporto profondo con il mondo dell’infanzia, non a caso era stato definito «il pittore dei bimbi». Nel 1890 lui e la moglie Adele hanno avuto il loro primo figlio, che però è morto a pochi mesi dalla nascita. Qualche anno dopo Rossi ha realizzato La scuola del dolore, esposto a Rancate, un’opera autobiografica e toccante in cui l’infanzia impara a soffrire. Sono nati poi altri due figli, tra cui mia nonna Gina, che è diventata uno dei soggetti prediletti dell’artista. Tra il 1900 e il 1905 Rossi ha dipinto la tela Primi Raggi (al centro della pagina, olio su tela, Casa Museo Luigi Rossi, Capriasca), anche questa in mostra: è il risveglio felice dell’infanzia, una sorta di risposta positiva alla sofferenza del quadro menzionato prima.

Nelle opere di Rossi, cito le sue parole nel catalogo della mostra, «c’è l’invito a guardare la pittura per cogliere l’istante che rivela la forza del sentimento umano». Come riesce l’artista a esprimere l’intensità delle emozioni?

La sua è sempre stata una pittura cordiale, espressione di qualcosa che è legato al cuore oltre che alla mente. Io l’ho definita «un’arte sincera». Sembra un concetto banale, ma non lo è, perché Rossi riesce a raggiungere una semplicità profonda che appare nella sua immediatezza ma che è stata conquistata con impegno. Rossana Bossaglia, storica dell’arte che ha lavorato con me alla pubblicazione della prima monografia dell’artista, ha trovato una formula che descrive bene la sua pittura: «colta e spontanea», riassumendo così la capacità di Rossi di dialogare con le persone comuni attraverso le sue opere, sorretto però da una cultura e da una consapevolezza linguistica straordinarie.

Artista stimato e benvoluto, Rossi frequentava la vita culturale milanese e parigina insieme a molti personaggi importanti dell’epoca…

Rossi era riuscito a intessere molte relazioni con colleghi e figure di spicco del tempo basate sulla stima e sull’amicizia reciproche. Erano delle affinità elettive. Con molti di questi personaggi sono nate feconde collaborazioni che hanno portato alla contaminazione dei diversi linguaggi dell’arte. Posso citare il compositore Giacomo Puccini, il pittore Luigi Conconi, gli scrittori francesi Alphonse Daudet e Pierre Loti o il poeta Gian Pietro Lucini. Quest’ultimo ha tradotto in versi i suoi quadri, in una suggestiva relazione tra immagine e testo. Ci sono molti episodi piacevoli che testimoniano il sincero rapporto che lo legava a tanti amici dell’epoca e l’atmosfera spesso divertente che si instaurava tra loro. Tra gli aneddoti che mi raccontava la nonna amo ricordare quello riguardante Paolo Troubetzkoy, scultore di origine russa. Era un amico di famiglia ed era spesso ospite di Rossi. Era un omone ma era vegetariano. Sosteneva di mangiare solo mele. Quando arrivava dal mio bisnonno, entrava in casa e diceva: «Sento puzza di cadavere». Era invece il profumo degli ottimi arrosti della signora Rossi…

Suo bisnonno era un uomo dalla grande sensibilità sociale. Per lui l’arte doveva essere educativa e democratica?

Per restituire il profilo di Rossi questo è un aspetto fondamentale. Il suo coinvolgimento in tale direzione è sempre stato molto forte. Aveva una grande attenzione verso gli operai e gli artigiani che frequentavano le Scuole dell’Umanitaria di Milano, dove ha insegnato. L’impegno di Rossi come educatore si fonda sul principio caro alle Arts & Crafts inglesi che conferisce pari dignità alle diverse espressioni artistiche. Pensiamo poi a come il pittore ha dipinto la vita nei campi: in questi quadri emerge la rispettabilità del lavoro contadino. La sua non è un’arte di protesta, come poteva essere quella di Pellizza da Volpedo, ma una visione fiera, venata di nostalgia, del mondo agreste che stava volgendo al termine.

Possiamo definirlo un artista «europeo»?

È un tracciato che si può individuare bene. Rossi si forma all’Accademia di Brera, la sua pittura, all’inizio, è di genere, sullo schema di quella dei fratelli Induno, che hanno fatto da modello a tanti artisti nati negli anni Cinquanta dell’Ottocento. Accanto ai dipinti di scenette gustose venate di ironia ci sono i ritratti di origine scapigliata, dove già si coglie una certa interpretazione psicologica del personaggio, e i ritratti d’impronta più storica, politica e sociale. Poi c’è la pittura di paesaggio e successivamente il grande capitolo dell’illustrazione parigina. Negli anni Novanta Rossi raccoglie molti stimoli dalle prime Biennali di Venezia, dalla diffusione del sapere attraverso le grandi riviste europee, tra cui Emporium, e dal legame con la cultura figurativa svizzera, in particolare con Albert Anker e Ferdinand Hodler. È in questo periodo che inizia la sua apertura verso un mondo che dalla realtà passa al simbolo. Adesso nella sua arte non troviamo più la descrizione dei soggetti ma la loro interpretazione allegorica. Tutto assurge a un’idea, come ad esempio nell’opera Canto dell’aurora, un inno alla natura. Ciò che è importante sottolineare è che Rossi aderisce a dei modelli senza portarli mai alle conseguenze estreme. Riesce a rimanere sempre sé stesso. Anche nell’uso del Liberty e della sua funzione ornamentale è sempre misurato. Pensiamo a Genzianella, il quadro del 1908 che ritrae mia nonna Gina: qui il tema è molto gentile, Rossi però non si lascia sedurre dalle esuberanze decorative di questo stile ma rimane sempre molto controllato.

Nel percorso di Rossi ha citato l’illustrazione. Come si esprime l’artista in questo ambito?

Rossi è prima di tutto un buon lettore di testi che sa poi tradurre in immagini la sua impressione letteraria. Dal 1885 al 1889 è a Parigi e questo periodo corrisponde al suo momento più importante nel campo dell’illustrazione grazie alla grande amicizia con Alphonse Daudet, rimasto entusiasta della sua interpretazione del Tartarino sulle Alpi, un romanzo di grande successo paragonabile al nostro Pinocchio. È interessante notare come il libro illustrato abbia avuto una grande fortuna in quegli anni poiché era uno strumento accessibile a tutti. Non si trattava di edizioni di lusso ma di edizioni popolari di grande qualità.

Nella mostra ci sono alcune opere riemerse di recente?

Sì, tra questi c’è il Ritratto dei fratelli Ciani, che ha una storia curiosa. Apparteneva a una nobile famiglia piemontese a cui era stato rubato. Il dipinto è stato esposto in una mostra nel 1985 a Milano e grazie a quella rassegna è stato ritrovato dai legittimi proprietari ed è stato loro restituito. Tra l’altro da questo quadro è partito il mio invito, scritto anche in una nota nell’introduzione del catalogo della rassegna di Rancate, a ripensare Villa Ciani come spazio dell’Ottocento ticinese. C’è poi il Ritratto di Alphonse Daudet, uno dei punti forti della mostra. Non lo avevo mai visto dal vero, lo conoscevo solo dai documenti, attraverso immagini di piccolo formato e in bianco e nero. L’opera appartiene a collezionisti francesi della Borgogna che mi hanno trovato tramite la Casa Museo Rossi e mi hanno parlato del loro dipinto. Ero molto emozionato per questo ritrovamento. La tela è stata restaurata e prestata alla rassegna, diventando un quadro per tutti. Ciò che più mi ha fatto piacere dell’esposizione di Rancate sono le testimonianze del pubblico che l’ha visitata. Dagli storici dell’arte alla gente comune, dai giovani studenti agli anziani, il riscontro è stato il medesimo: la pittura di Luigi Rossi riesce a regalare serenità, perché e un’arte autentica.