Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Dove e quando

Stranger in the Village, Rassismus im Spiegel von James Baldwin. Aargauer Kunsthaus Fino al 7 gennaio 2024. Ma–do 10.00–17.00, gi 10.00–20.00. www. aargauerkunsthaus.ch

«Questo mondo non sarà mai più bianco»

All’Aargauer Kunsthaus il razzismo si specchia nelle opere di James Baldwin e di altri quaranta artisti

Elio Schenini

Nelle scorse settimane, il principale museo d’arte ticinese ha annunciato la prossima apertura di una mostra con opere della propria collezione, nella quale, così recitava la newsletter qualche tempo fa, a fare da «filo conduttore sono le due tonalità senza tempo: il bianco e il nero» (sic). La volontà sempre più diffusa in ambito museale di semplificare la comunicazione verso il pubblico e di nulla concedere ai lambiccamenti concettuali e ai bizantinismi pseudofilosofici di una prosa manierata e involuta che caratterizzano molta critica d’arte contemporanea è sicuramente apprezzabile, il rischio, come nel caso della frase citata, è però quello di assistere a un’estrema banalizzazione dei significati e uno svuotamento di senso del discorso.

La mostra di Aarau mette in relazione il testodi Baldwin con le opere (alcune direttamente ispirate ai suoi scritti) di una quarantina di artisti bianchi e neri, tra cui molti svizzeri

Di «bianchi» e di «neri», intesi però come entità demografiche caratterizzate dal diverso colore della pelle e non come puri e semplici colori (perché, detto per inciso, bianco e nero sono colori, per quanto acromatici, e non tonalità), tratta, dimostrando ben altra densità concettuale e attenzione all’attualità, la mostra Stranger in the Village. Rassismus im Spiegel von James Baldwin che l’Aargauer Kunsthaus ospita fino al 7 gennaio 2024. D’altronde è esperienza nota a chi abitualmente frequenta le mostre proposte nelle diverse aree del nostro Paese che nei musei d’arte d’Oltre Gottardo ci siano molto meno timori e reticenze ad affrontare questioni sociali e politiche anche controverse rispetto al Ticino, dove temi di questo tipo, e ci si potrebbe chiedere per quale ragione, vengono abilmente e prudentemente scansati dai responsabili museali.

L’Aargauer Kunsthaus, istituzione che negli ultimi decenni si è profilata, sia nella programmazione sia nello sviluppo della collezione permanente, come quella maggiormente attenta alla scena artistica contemporanea svizzera, molto più di altri istituti con ben altro prestigio e capacità finanziarie, ma proprio per questo più votati all’internazionalità, ha scelto di affrontare il tema del razzismo nei confronti delle persone di colore con grande attenzione e sensibilità, imponendo in primo luogo a sé stesso a ai propri collaboratori quel processo di decostruzione che la mostra invita tutti gli spettatori a fare. Un processo ispirato dalle riflessioni dell’artista e scrittrice portoghese Grada Kilomba che nel suo libro Plantation memories del 2008 (tradotto finalmente anche in italiano dalle edizioni Capovolte), riflettendo sul razzismo quotidiano da una prospettiva psicoanalitica, osserva che quello che importa non è chiedersi se individualmente siamo o meno razzisti, quanto piuttosto come sia possibile decostruire gli elementi razzisti, spesso inconsapevoli, ancora presenti nella nostra cultura e radicati nel nostro Io. Per il museo argoviese questo ha significato in primo luogo sottoporre a un’analisi critica il proprio ruolo di istituzione culturale, attraverso la creazione di un comitato consultivo, composto da persone di provenienza diversa e con una conoscenza approfondita del tema, che hanno affiancato la curatrice nell’elaborazione del progetto espositivo. Ma ha significato anche interrogarsi sui criteri che governano la collezione, oltre 20’000 opere che offrono un panorama completo dell’arte svizzera dall’Ottocento a oggi, in una prospettiva a lungo termine che comporta ricerche sulla provenienza, individuazione di titoli e soggetti problematici e l’elaborazione di nuovi criteri di acquisizione improntati a una logica decoloniale. Nel periodo di preparazione della mostra, inoltre, tutto il personale del museo è stato coinvolto in workshop che invitavano i partecipanti a riflettere sulla possibile presenza di atteggiamenti razzisti nella quotidianità.

A questo rigoroso approccio metodologico si aggiunge poi una felice intuizione curatoriale, quella di articolare il percorso espositivo attorno al saggio dello scrittore americano James Baldwin Uno straniero nel paese pubblicato su «Harper’s Magazine» nel 1953 e di cui la televisione della Svizzera Romanda realizzò nel 1962 una versione televisiva in cui Baldwin recitava il proprio testo mentre scorrevano le immagini del villaggio di Leukerbad immerso nella neve, perché il paese al quale fa riferimento il titolo è proprio quella della località vallesana, dove Baldwin (probabilmente prima persona di colore a farlo) si trovò a soggiornare alcuni mesi agli inizi degli anni Cinquanta.

Le parole di Baldwin, oltre ad accoglierci all’ingresso della mostra, ci accompagnano poi lungo tutto il percorso attraverso le citazioni che scandiscono i diversi capitoli in cui è suddivisa, aiutandoci a capire, grazie a un testo che in tutti questi anni non ha perso nulla in termini di attualità, che dentro lo stupore dei bambini svizzeri degli anni Cinquanta che lo accoglievano al grido di Neger! Neger! non c’era unicamente l’innocenza spontanea dell’infanzia di fronte alla novità, ma qualcosa di più strutturale, ovvero il confinamento dei neri in un esotismo remoto che ne negava al fondo la comune appartenenza all’umanità. Un confinamento che ha contraddistinto tutta la storia della civiltà europea e che sentiamo ancora risuonare in quell’«aiutiamoli a casa loro» con cui molti vorrebbero risolvere il problema dei migranti africani che approdano sulle coste europee del Mediterraneo. Se, come scrive Baldwin, «il dramma interrazziale andato in scena nel continente americano», ovvero la ormai secolare convivenza e interrelazione tra neri e bianchi, con tutto il suo carico di tragedie e soprusi, è stata anche una conquista, perché non ha creato solo un nuovo nero ma anche un nuovo bianco che non possono più essere stranieri l’uno all’altro, a settant’anni di distanza l’Europa, o almeno molte parti di essa, non sembrano ancora essere passate attraverso questo processo.

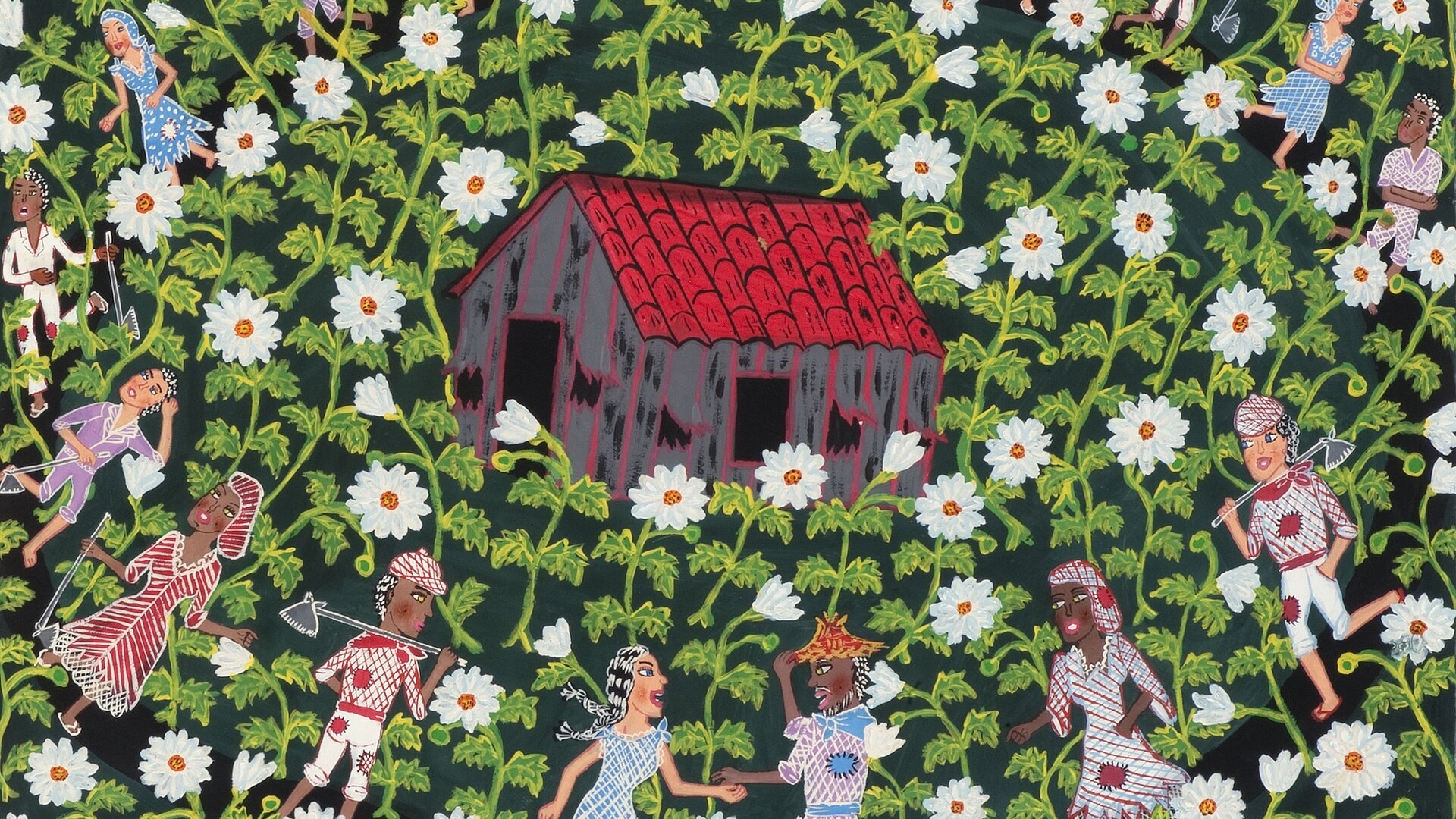

La mostra di Aarau mettendo in relazione il testo di Baldwin con le opere (alcune direttamente ispirate ai suoi scritti) di una quarantina di artisti (tra cui molti svizzeri ) bianchi e neri, quali Sasha Huber, Markus Raetz, Vincent Kohler, Gianni Motti, James Bantone, ma anche figure internazionali di rilievo, da Niki de Saint Phalle a Kader Attia a Marlène Dumas, Lorna Simpson e Maria Auxiliadora da Silva (suo il dipinto nell’immagine, dal titolo Margaridas Brancas, un’opera del 1973) appare così come un progetto espositivo capace di aiutarci ad aprire finalmente gli occhi sul fatto che «questo mondo non è più bianco, e non lo sarà mai più».