Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Una chiamata alle armi al femminile

Pubblicazioni ◆ Una testa dura, romanzo femminista britannico del 1924 è uscito in italiano per Garzanti

Federica Alziati

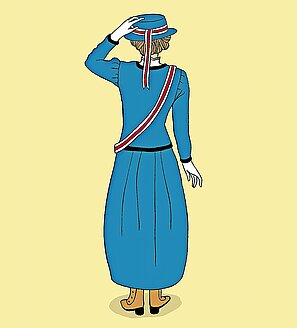

Premessa personale ma non superflua: mi sono imbattuta per caso nel romanzo di Edith Ayrton Zangwill, in una delle peregrinazioni da pomeriggio estivo tra i banchi di una libreria ligure. Per innegabile affinità caratteriale, il titolo, Una testa dura, non poteva che attirare la mia attenzione, e così la suffragetta ritratta a figura intera in copertina. In aggiunta alla lotta per il riconoscimento del diritto di voto alle donne, il retro di copertina dispiegava inoltre la questione del ruolo femminile nel mondo delle scienze, presentando la protagonista come «una scienziata che deve proteggere il suo amore per la conoscenza».

«Edith Ayrton Zangwill nasce a Tokyo, Giappone, nel 1874. Discendente da una stirpe di scienziati sostiene il movimento per il suffragio femminile»

A quel punto è scattata nella mia mente un’associazione immediata con il bestseller della scorsa estate, Lezioni di chimica di Bonnie Garmus uscito per Rizzoli l’anno scorso (Laura Marzi ne ha parlato sul numero 27 di «Azione» del 2022 ): amara vicenda di discriminazione e riscatto di una donna di scienza nel contesto accademico americano del secondo dopoguerra. E al richiamo mnemonico è subentrato, tocca ammetterlo, il sospetto che il tema – pur sempre sacrosanto – degli spazi di partecipazione femminile nel consesso scientifico stesse diventando un genere di consumo agostano, un appuntamento prevedibile quanto certi film trasmessi in televisione soltanto tra giugno e settembre. In sintesi, avevo apprezzato la scrittura tagliente e molto brillante di Bonnie Garmus e temevo che questo nuovo ritrovato femminista si rivelasse un’operazione commerciale di copia conforme del successo dell’anno precedente.

Mi sbagliavo. E il risvolto di copertina, fino a quel punto trascurato, era lì a provarlo: «Edith Ayrton Zangwill nasce a Tokyo, Giappone, nel 1874. Discendente da una stirpe di scienziati, aderisce alla Women’s Social and Political Union e sostiene il movimento per il suffragio femminile…». Lungi dall’essere un prodotto editoriale confezionato ex novo secondo canoni di genere prestabiliti, il libro che mi rigiravo tra le mani acquisiva la dignità di testimonianza autentica di un’epoca pionieristica per le battaglie al femminile di qualsivoglia natura. A chi, come me, avesse ignorato finora l’autrice, una breve ricerca potrà confermare che Edith Ayrton coniugata Zangwill, cittadina britannica di famiglia ebrea, fu una vivace attivista e piuttosto prolifica narratrice, il cui romanzo più famoso, The Call (1924), è liberamente ispirato alla vita della matrigna Herta Ayrton, distintasi per i suoi studi in campo fisico-ingegneristico e per il sostegno alla causa del suffragio universale. Tutto torna, insomma, eccetto la traduzione del titolo: dall’originario The Call a Una testa dura, da un’idea astratta a una caratteristica ben evidente (e nient’affatto negativa) della protagonista.

Peccato, perché il concetto di «chiamata» o meglio ancora di «vocazione» racchiude perfettamente in sé un aspetto fondamentale dell’opera. A dispetto di una scrittura non particolarmente raffinata e di una gestione della narrazione a tratti sommaria a tratti macchinosa, il romanzo vanta due pregi che lo rendono meritevole di lettura. Si è già detto del suo valore di documento epocale, che permane intatto al di là delle tendenze editoriali e commerciali che ne hanno ora favorito la riscoperta e la riproposizione al pubblico italiano e internazionale. Il secondo è proprio la convergenza, nell’intimo della giovane protagonista, di una rigorosa mentalità scientifico-analitica (corroborata da anni di indefesso lavoro in un laboratorio casalingo) e di una passione politico-civile sempre più imperante a scapito di ragionevolezza e prudenza, che s’impone infine come vocazione assoluta.

Nella Londra d’inizio Novecento, Ursula Winfield è una donna razionale, focalizzata sull’obiettivo di far accettare a familiari e colleghi uomini le sue ambizioni di scienziata: non comprende, dapprincipio, i metodi di protesta estremi o scandalosi adottati dalle suffragette, che rischiano a suo parere di compromettere le aspirazioni femminili in diversi altri ambiti.

In un contesto eccezionale, Ursula riconosce la necessità di abbracciare uno stile di vita fuori dalla norma.

Con malcelato snobismo intellettuale sostiene addirittura che, a giudicare dalla realtà del suo tempo, il diritto di voto, dissociato da consapevolezza e lungimiranza, non abbia giovato neppure agli uomini. Eppure, la sua predisposizione all’analisi la induce a non giudicare definitivamente senza aver sperimentato, ad ascoltare i dibattiti delle militanti, a leggere con attenzione le loro pubblicazioni. E così il rigore delle convinzioni pregiudiziali inizia a incrinarsi, sopraffatto dalla progressiva, inarrestabile adesione a una causa che assorbe ogni energia vitale, ogni altro legame o sentimento. In un contesto eccezionale, Ursula riconosce la necessità di abbracciare uno stile di vita fuori dalla norma; finché un evento altrettanto straordinario – lo scoppio della Grande Guerra – rimette in discussione le sue scelte e priorità.

Dalla nostra apparente «normalità» possiamo – credo – trovare il tempo per lasciarci interpellare da questa singolare figura e dalle donne d’eccezione che l’hanno ispirata.