Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Dove e quando

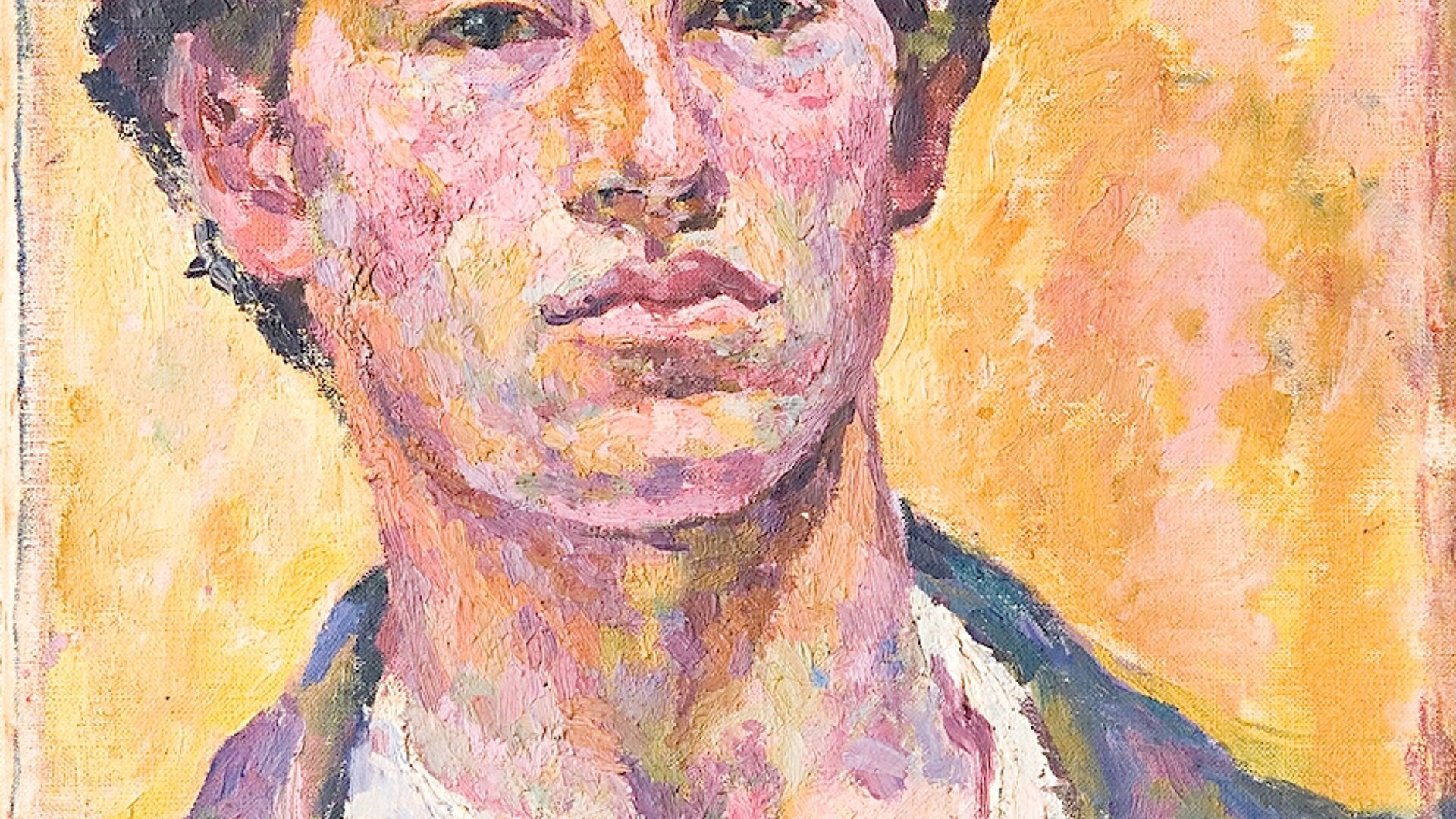

Alberto Giacometti, Ritratto dell’artista da giovane, Museo d’arte dei Grigioni, Coira, fino al 19 novembre.Ma-do 10.00-17.00, gi 10.00-20.00.

Giacometti al cinema

Giovedì 26 ottobre esce nelle sale ticinesi il documentario I Giacometti: una straordinaria famiglia di artisti della Val Bregaglia a cura di Susanna Fanzun, presentato in anteprima alle Giornate di Soletta e al Locarno Film Festival. La regista engadinese segue le orme dei Giacometti e accompagna il pubblico in un viaggio alle origini della loro creatività. Dipinti magistrali accompagnati da schizzi, lettere personali, testimonianze d’epoca e immagini mozzafiato di paesaggi alpini che portano nel cuore di questa straordinaria famiglia.

L’origine della vocazione artistica di Giacometti

Ritratto dell’artista da giovane è l’omaggio che il Museo d’arte dei Grigioni dedica al pittore e scultore bregagliotto

Elio Schenini

È con un esplicito richiamo a Joyce e al suo Ritratto dell’artista da giovane, che Stephan Kunz e Paul Müller hanno deciso di titolare la mostra che il Bündner Kunstmuseum di Coira dedica agli anni giovanili di Alberto Giacometti. Un richiamo, quello al romanzo di formazione joyciano scritto tra il 1914 e il 1915, che ci pare particolarmente azzeccato, perché riassume perfettamente l’impostazione di un’esposizione, che, a differenza di altre organizzate in passato, non si propone di mettere in relazione l’opera matura dell’artista con quelle degli esordi per cercare, attraverso suggestioni analogiche più o meno fondate, elementi di continuità tra opere spesso molto distanti cronologicamente tra di loro. In questo caso, invece, i curatori si sono soffermati esclusivamente su quel decennio che parte all’incirca alla metà degli anni Dieci e arriva appena oltre la metà degli anni Venti, per illuminare con ampiezza di esempi e materiali il precoce manifestarsi della passione artistica e la rapida conquista di un’assoluta padronanza degli strumenti espressivi da parte del maggiore e più talentuoso dei quattro figli avuti da Giovanni Giacometti e Annetta Stampa.

In questo racconto che va sostanzialmente dagli anni del liceo a Schiers fino ai primi anni parigini, quando Alberto completa la propria formazione scultorea con Antoine Bourdelle all’Académie de la Grande Chaumière, i ritratti e in modo particolare gli autoritratti hanno un ruolo centrale. Partendo dal primo ancora incerto autoritratto del 1914, realizzato all’acquarello quando l’artista aveva solo tredici anni e arrivando agli oli dei primi anni Venti – si vedano quello a mezzo busto del 1920 conservato alla Fondazione Beyeler e soprattutto quello a figura intera del 1921 conservato al Kunsthaus di Zurigo, vero e proprio capolavoro del periodo giovanile – possiamo osservare come, ancora giovanissimo, Alberto abbia iniziato a considerarsi e a rappresentarsi come un artista. Nello sguardo scrutatore e serio con cui osserva se stesso allo specchio in alcuni disegni del periodo di Schiers, traspare la determinazione e la dedizione con cui, poco più che adolescente, Giacometti affronta la scelta di diventare un artista, prendendo su di sé l’impegno della propria formazione.

L’emergere di questa vera e propria «vocazione» artistica si nutre di una pratica costante, a cui Alberto si dedica in ogni momento libero dagli impegni scolastici, come testimoniano, oltre agli autoritratti, anche la fitta serie di ritratti, i cui soggetti includono in primo luogo i suoi famigliari, ma anche compagni di scuola e abitanti della valle. Nei disegni, negli acquarelli, negli oli e nei primi timidi esperimenti scultorei di questo periodo, in cui compaiono spesso i fratelli Bruno e Diego, la sorella Ottilia e la madre Annetta, possiamo osservare come Alberto vada via via affinando e precisando il proprio linguaggio pittorico, che, ovviamente, e non potrebbe essere altrimenti, si sviluppa in stretto dialogo con il modello rappresentato dall’opera paterna. E così nell’intimo e raccolto milieu familiare e scolastico che queste opere tratteggiano possiamo seguire la maturazione stilistica di Alberto in un percorso che ripercorre passo passo le orme paterne e nel quale si intrecciano, amalgamandosi in una formulazione sempre più autonoma e consapevole, la precisione minuziosa e analitica del disegno, la frammentazione divisionista delle pennellate e la libertà estrema della materia cromatica secondo la lezione dei fauves.

Più dell’assiduo studio dell’arte del passato attraverso i libri e i primi viaggi in Italia, più degli studi iniziati e presto interrotti alla scuola d’arte di Ginevra, a causa dalla nostalgia di casa, è dunque il continuo confronto con l’opera del padre l’elemento essenziale che caratterizza la formazione artistica di Alberto Giacometti. Ed è un confronto che si materializza in una serie di dipinti e disegni «gemelli» che padre e figlio realizzano, spesso dipingendo fianco a fianco e affrontando lo stesso soggetto, tra il 1918 e il 1919, quando Alberto abbandona il liceo per assecondare la propria vocazione. In questi dipinti appare chiaro che il giovane artista è ormai in grado di misurarsi alla pari con il padre, anche se non ha ancora trovato la sua strada. Ed è proprio il padre, che in questi anni lo segue, lo consiglia e ne osserva con attenzione e affetto l’evoluzione artistica, come testimoniano i numerosi ritratti che gli dedica, ad aiutarlo a trovarla, incoraggiandolo nella sua scelta di indirizzarsi verso la scultura. C’è, probabilmente, in questa scelta di Alberto, la necessità di allontanarsi dal modello paterno, di non proseguire in un confronto che avrebbe potuto diventare scontro oppure annientarlo. E anche Giovanni probabilmente capisce che per il figlio sia meglio staccarsi da lui e quindi lo aiuta a trasferirsi a Parigi e ad iscriversi all’accademia dove insegna Bourdelle, scultore che era stato uno dei più stretti collaboratori di Rodin e che lui apprezza particolarmente. A rappresentare emblematicamente questa nuova fase è un quadro dello stesso Giovanni, Lo scultore (Alberto e Annetta) del 1923, in cui la tensione dello sguardo di Alberto che scruta intensamente la madre mentre ne sta modellando il busto condensa perfettamente la spinta insopprimibile a superare l’abisso incolmabile che separa l’artista dal soggetto che gli sta di fronte, vero e proprio eidos dell’opera giacomettiana.

Nel 1927 al termine della sua formazione accademica, mentre si avvia a diventare una figura di spicco della scena surrealista parigina, grazie ad un nuovo linguaggio in cui si mescolano spunti diversi, dall’antica scultura egiziana, al cubismo analitico fino all’arte extraeuropea, Alberto Giacometti afferma la definitiva conquista della propria indipendenza artistica realizzando una serie di teste del padre. In un progressivo processo di astrazione, le quattro sculture in bronzo, marmo e granito che chiudono la mostra di Coira appaiono al contempo come un omaggio alla figura paterna da cui la sua vita e la sua arte hanno avuto origine e come una rivendicazione della propria autonomia. Mentre i tratti del volto di Giovanni Giacometti si appiattiscono, per poi trasformarsi in sottili graffi sulla superficie e infine scomparire quasi definitivamente nell’ultimo blocco di marmo in cui i piani del viso sono appena abbozzati, Alberto afferma con forza la propria individualità artistica, riconoscendo però al padre il merito di averlo aiutato, con il suo insegnamento e il suo esempio, a diventare altro da lui.