Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Metodo e territorio

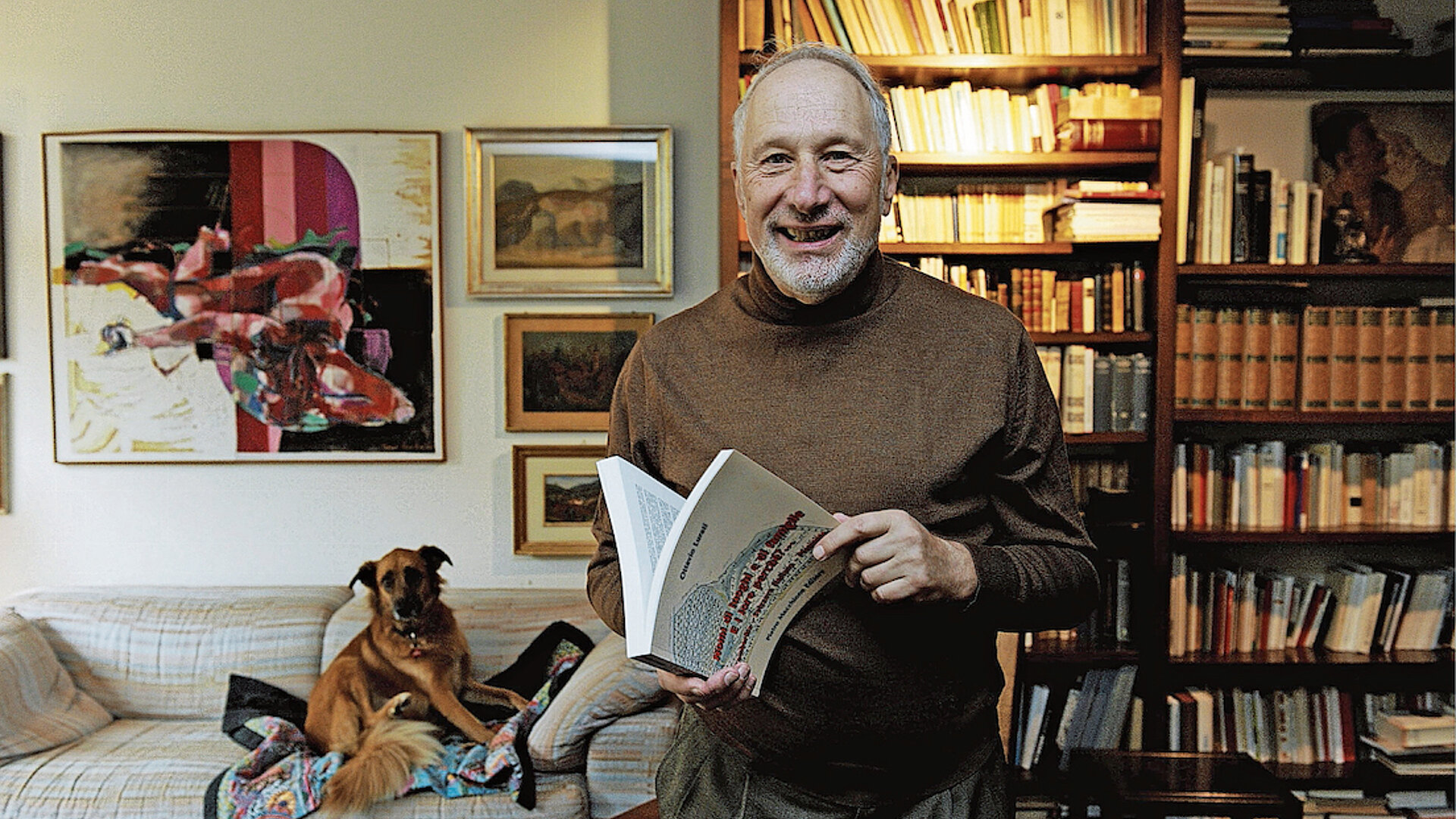

In memoriam ◆ Un ricordo di Ottavio Lurati

Stefano Vassere

Di Ottavio Lurati, che ci ha lasciati qualche giorno fa, e della sua opera di docente universitario e di ricercatore, è bene ricordare un paio di qualità. Dapprima il merito di avere avviato, presto e insieme a pochi altri, studi moderni nell’ambito dell’indagine sulle lingue e sui dialetti, in prospettiva certamente dialettologica e storica, ma anche e con maggiore vigore di metodo sociolinguistico. Erano anni nei quali l’esame dei sistemi linguistici calati nel contesto della società, già discretamente maturo nel mondo anglosassone, muoveva in quello panitaliano solo malfermi passi; e però furono anche epoche nelle quali, grazie a due opere fondanti come Dialetto e italiano regionale nella Svizzera italiana dello stesso Lurati del 1976 e Lingua matrigna di Sandro Bianconi del 1980, la realtà di studi a noi più prossima si impose per strumenti di indubbia efficacia, che fecero scuola in tutta Italia, specie nel settore della lessicologia regionale.

Il carattere precoce e per molti aspetti in anticipo degli studi sulla Svizzera italiana, soprattutto sull’emergere delle varietà regionali dell’italiano marcate nei suoni e nelle parole; la tensione continua tra i due codici egemoni, il dialetto/i dialetti da una parte e l’italiano dall’altra; il ruolo del tessuto sociale nel determinare i fenomeni linguistici; questo stesso ruolo nel dominio geografico svizzero, ulteriormente condizionato dal convivere delle sue comunità linguistiche. Sono direzioni di ricerca oggi molto praticate, che ci paiono scontate, ma che allora dichiararono un indubbio carattere pionieristico.

Ottavio Lurati fu poi anche, per anagrafe, una figura di mediazione e di testimonianza, cresciuta in una tradizione di studi gloriosa e che annoverò gran parte dei nomi migliori della linguistica del Novecento, che si sviluppò poi alla luce di nuove acquisizioni nel periodo a cavallo tra il secolo scorso e quello presente: Walther von Wartburg, Bruno Migliorini e Giacomo Devoto, e più tardi Tullio De Mauro e Luca Serianni, per restare alle personalità più prossime. Prendendo avvio da quell’età della disciplina, Lurati seppe sviluppare un suo metodo, che esercitò con profitto in vari ambiti della materia: dalla lessicologia all’etimologia, all’onomastica e alla toponomastica, alla fraseologia, allo studio delle parole nuove. Tutti terreni che praticò con un piede nella tradizione dell’indagine archivistica e documentaria e un altro già accreditato nei territori del sondaggio sul campo, prima dialettologico e poi decisamente sociolinguistico.

Da quest’ultimo aspetto, dalla frequentazione della lingua calata nel contesto sociale, da questa linguistica che si occupa di «come parla la gente sul terreno», egli trasse poi uno dei suoi benefici più importanti, che diventò ben presto una sua qualità: la collaborazione con referenti locali e la sua proficua messa a frutto. Molti lavori di Lurati (nella valle Bedretto, nella valle Verzasca, a Biasca e nella valle Pontirone, altrove) devono gran parte della loro base documentaria a un lavoro partecipato tra lo studioso e una voce locale; una non comune lealtà dell’accademico, che vede l’approdo in volume puntualmente firmato insieme.

Per finire, è prorio quest’ultima attitudine, che non si può che definire l’espressione di una esplicita generosità d’animo, a richiamare un altro tratto di Ottavio Lurati, questa volta decisamente personale. Ottavio Lurati era anche fornito di una buona dose di abilità empatica, nell’attività di ricerca e nel rapporto interpersonale; un’autentica ricca personalità, capace di notevoli dimostrazioni di cordialità e di amicizia; un accademico riconosciuto che non si risparmiava per esempio nel manifestare esplicitamente l’apprezzamento dell’opera altrui, qualità decisamente non comune negli ambienti della ricerca. Anche in questa sua veste, Ottavio Lurati mancherà alla comunità dei linguisti.