Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Sangue, gender e storie di vita

A colloquio con il nuovo enfant prodige della letteratura svizzera Kim de l’Horizon

Simona Sala

«Volevo raccontarti della costante paura del mio corpo: di condividere la stessa coperta con il peggiore dei mostri che si trovano sotto il letto. Solo che non è una coperta, ma la mia pelle. Una paura come quando si vive in una capanna fatiscente e sopraggiunge una tempesta. Solo che la tempesta non arriva, ma è qui: sempre, ovunque, senza via di scampo. A volte la sensazione che sia ok vivere in questa capanna. E a volte, a fasi alterne, la sensazione di essere sbagliat* – il terrore abissale, disgregante di essere sbagliat* fino all’ultima cellula. Il desiderio di estirpare con una sottile pinzetta ogni singola cellula da me e di dissolverla nell’acido». (Blutbuch)

Risulta fin troppo facile sparare addosso a Kim de l’Horizon, soprattutto se si ci si limita al momento della sua consacrazione letteraria nel mondo germanofono, quando, lo scorso 17 ottobre, dopo essere stato definito autore del miglior libro dell’anno in lingua tedesca, in barba ai benpensanti e in ossequio alla propria fluidità di genere, è salito sul palco avvolto in una lunga gonna tempestata di paillettes, un top trasparente con appliqué di ciuffi d’erba e un rossetto sgargiante e, cantando in preda alla commozione, si è rasato alcune ciocche in onore delle martiri iraniane.

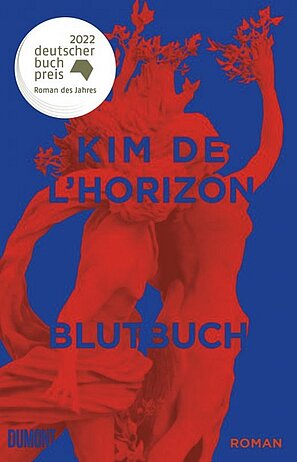

Ma quando si finisce la lettura di Blutbuch («libro di sangue», ma basta aggiungere una «e» e abbiamo Blutbuche, quel faggio rosso protagonista, insieme alla Grossmeer-nonna, di tante pagine) quel che resta è una leggera vertigine. Come quando si raggiunge una vetta a piedi, oppure si scende da un giro di giostra. Si sente l’orgoglio per avercela fatta, la gratitudine per avere riso e pianto. Blutbuch di Kim de l’Horizon, vincitore oltre che del Deutscher Buchpreis anche del premio per il miglior libro svizzero, di quello della Fondazione Jürgen Ponto e di quello della città di Zurigo, se da una parte è infatti un’opera epica, dall’altra è epocale, simbolo di una generazione che fa i conti con il presente (quello della nostra società, del nostro tempo e anche dei nostri cuori), ma con un occhio dissacrante e di denuncia verso parte di quello che è stato il passato in terra elvetica, soprattutto per le donne, in una società dominata dal patriarcato: «Io spezzo il cerchio dei figli che uccidono i propri genitori per essere liberi, per diventare sé stessi. Io non uccido i miei genitori. Io metto al mondo le mie madri» (Blutbuch).

Come ha dichiarato la giuria tedesca, «attraverso un’enorme energia creativa la figura letteraria non-binaria del romanzo di Kim de l’Horizon cerca una propria lingua. Quale tipo di narrativa esiste per un corpo che si sottrae alle rappresentazioni correnti di genere?».

Kim de l’Horizon, e il nome in qualche modo già lo anticipa, per sfuggire all’eterna dicotomizzazione uomo-donna con le sue gerarchie prestabilite, non si riconosce in nulla, non sapendo attribuirsi (sé stesso e il suo corpo) a nessuno dei due generi binari, optando invece per una terza via, consistente in una ricerca che fa di questo romanzo d’esordio un capolavoro, una perla audace e più brillante delle altre in un orizzonte letterario di un’autoreferenzialità quasi paralizzata.

L’auto-fiction di Kim infatti è di una potenza tale da togliere il fiato, in un’alternanza di stili unica nel suo genere e che a sua volta si fa stile: si passa dall’autobiografia romanzata a documenti, autentici e meno autentici, senza tralasciare elenchi, lettere e piccoli saggi, il tutto in ben tre lingue diverse. Nemmeno la nota biografica in quarta di copertina si sottrae a questo complesso e ludico gioco di specchi: de l’Horizon afferma infatti (pur essendo originario di Ostermundigen, nel Canton Berna) di essere nato nel 2666 a Gethen, in quello che è un doppio omaggio allo scrittore cileno Roberto Bolaño e alla scrittrice e glottoteta statunitense Ursula K. Le Guin. «Forse è questo che significa autofiction: attraversare il regno della realtà secondo i propri ritmi, obiettivi e modalità. Io sono semplicemente andato più veloce». (Blutbuch)

Giacca oro, eye-liner, smalto sbeccato e un’inconfondibile dolcezza, Kim affronta l’ennesima giornata di interviste poco lontano dalla Langstrasse di Zurigo, in un mondo che l’ha catapultato sotto i riflettori e dove tutti sembrano volersi confrontare con la sua eccentricità e, perché no, con il suo coraggio. Kim accetta l’attenzione mediatica di buon grado, d’altronde è anche performer, come dimostrano le sue letture, durante la quali canta brani ricercati come Night Call di Kavinsky o si spende in riti sciamanici.

Kim, perché durante i tuoi reading senti la necessità di appoggiarti alla musica?

Perché la musica è un prolungamento della scrittura. Raccontare e cantare sono due modalità espressive finemente intrecciate, ed entrambe necessitano di fattori come corpo e respiro. In questi anni ho trasformato il mio corpo in uno strumento con cui scrivo e con cui canto.

In Blutbuch ci sono molti riferimenti alla stregoneria e si percepisce una specie di urgenza di riabilitazione di queste donne.

Assolutamente sì. Alcune ricerche effettuate qui a Zurigo mi hanno permesso di scoprire che circa un quinto delle persone giustiziate per stregoneria era rappresentato da uomini, ossia persone che oggi definiremmo queer, e che dunque sono state perseguitate e condannate per le loro relazioni omosessuali. Anche se oggi non veniamo più uccise/i, il tentativo da parte del patriarcato di controllare i nostri corpi resiste. Eppure in altre culture troviamo molti esempi di come i generi possano essere vissuti in modo diverso – basti pensare ai femminielli di Napoli – ma da noi questo aspetto è stato cancellato fra le altre cose dal cristianesimo.

Credo che la suddivisione in generi binari sia da imputarsi anche ai colonizzatori, per i quali uomo e donna dovevano essere l’uno il contrario dell’altra, concetto sfruttato per dare un’immagine più civilizzata di sé. Si tratta di codificazioni per sganciarsi dalle quali è necessaria una presa di coscienza, rappresentata per me dai rituali: essi permettono infatti di formulare un’intenzione consapevole. Durante i miei rituali di purificazione – a casa, nel bosco o in un fiume – formulo le mie intenzioni, poi sfrego delle foglie bagnate sulla pelle, cercando di lavare via ciò che mi è di peso. Coniugare le proprie intenzioni ad azioni concrete ha una grande efficacia: si fa chiarezza sulla direzione da prendere e si asseconda il desiderio di sentirsi più leggeri.

Il recupero di antichi riti e la riabilitazione delle streghe rappresentano un rimescolamento tra passato e presente, e ci portano all’importante concetto di tempo: per una vita intera immaginiamo noi stessi e la storia muoversi lungo una fantomatica linea temporale, tu invece ne metti in discussione l’esistenza. A un certo punto nel libro affermi che: «Non siamo forse tutti interconnessi nelle nostre storie, le nostre storie non sono una matrioska, non sei forse nella mia pancia, mamma, e nonna è nella tua, e così via? E poi, chi mette al mondo chi, qui?».

Il tempo è semplicemente un costrutto. Lo stesso costrutto fallace secondo cui in futuro le cose non potranno che andare meglio: in realtà si tratta di un’illusione, e lo vediamo in molti ambiti. Pensiamo al diritto all’aborto: l’avevamo dato per assodato nel momento in cui fu legalizzato, ma ora vediamo che non è così. Anche la narrazione del progresso dell’umanità risponde ai meccanismi del costrutto; nel libro ad esempio c’è la figura di Barbara, la levatrice che nel 1500 si trasferisce a Francoforte, dove all’epoca la medicina fioriva e le donne godevano di una certa autonomia. Anche là le cose cambiarono da un momento all’altro, e le donne di colpo si ritrovarono di nuovo alla mercé del volere maschile.

Anche il passato è un costrutto: non credo sia davvero passato, e per questo è importante ricordarsi in modo consapevole di quanto vi è successo, poiché esso possiede un grande potere anche sul presente. Se non si sceglie questa modalità di riflessione e di ricordo, il passato riuscirà a influenzarci in modo inconscio, inconsapevole, con il rischio di giungere addirittura a manipolarci. Io definisco ciò che faccio «stregoneria queer femminista», ciò che conta per me è entrare in relazione con sé stessi, con il proprio corpo e con la propria community.

Restando nel tema del passato, cosa pensi della cancel culture?

Mi disturba il modo in cui se ne parla. Quando si parla di cancel culture ci si riferisce soprattutto all’idea secondo cui si debbano abbattere le statue che magnificano personaggi storici controversi ai nostri occhi moderni. Ma perché non considerare invece chi propone approcci più creativi, come ad esempio lo spostamento delle statue dai punti centrali delle città ai margini o la creazione di progetti artistici intorno a un determinato monumento?

Fai un uso sapiente e anticonvenzionale della lingua: usi il dialetto bernese, un ottimo Hochdeutsch e affidi interi passaggi del libro all’inglese.Ad affascinarmi delle lingue è il fatto che sono molto personali, ma allo stesso tempo uno degli aspetti più collettivi dell’umanità, poiché ogni lingua rappresenta una cultura, e contiene le persone che la parlano. Attraverso la lingua cerchiamo di esprimere le nostre cose più intime, appoggiandoci però al medium più collettivo che esista. La pagina scritta a mio avviso sta da qualche parte tra l’apice dell’intimità e quello della collettività.Ho un rapporto difficile con l’Hochdeutsch, che rappresenta la lingua dei grandi. Noi svizzeri, che per contro siamo piccini, lo dobbiamo imparare a scuola e lo usiamo solo (e malvolentieri) nelle occasioni speciali. In Svizzera non abbiamo mai avuto un’aristocrazia e quindi nemmeno un palazzo reale, luogo per sua definizione deputato alla promozione della cultura alta, ed è proprio questa tradizione che ci manca, perciò dobbiamo appoggiarci all’Hochdeutsch. L’inglese invece è una via di fuga, mi serve per esprimere la contemporaneità e il presente, e inoltre prevede meno differenziazioni di genere!

Credo che la lingua sia sempre magica, e magia e forza siano necessarie per cambiare il mondo. La lingua è capace di creare universi: mi spiego, quando ci riferiamo a qualcuno usando degli attributi come «è grasso» o «sarà un maschietto», carichiamo la realtà di rappresentazioni e aspettative, creando una sorta di profezia. Ma se è vero che la lingua chiude determinate porte, attraverso di essa se ne possono aprire altre, a patto che ve ne sia consapevolezza.

Parliamo di fluidità: non solo Kim è fluido, ma anche tutto il tuo mondo, in cui rimescoli le carte di società, passato, storia e lingue. La fluidità ci apre un ventaglio di possibilità, poiché l’assenza di binarietà ci rende più liberi di svilupparci e di essere creativi. Eppure, e ce lo insegni tu, la binarietà è ovunque: i generi sono binari, il tempo si suddivide in passato e presente, le tue lingue sono lo svizzero tedesco e l’Hochdeutsch…

Ci troviamo in un momento di crisi e cerchiamo di aggrapparci alle certezze. Per rivolgersi a ciò che è nuovo ci vuole impegno, ma poi si aprono tante possibilità. Poiché ho cercato di scrivere anche con il corpo, la fluidità – in questo senso l’acqua – ha dovuto in qualche modo sostenermi: in fondo noi (animali e piante compresi) non siamo che contenitori d’acqua, respiriamo, beviamo, sudiamo… viviamo cioè in una situazione di costante scambio con gli elementi che ci circondano. Tutta la vita e ogni forma di vita sono in un costante flusso.

Anche il sangue che impregna il tuo libro, dalla copertina al titolo fino ai contenuti, è parte di questo incessante flusso?

Il sangue è una delle acque di cui siamo fatti.

Se da una parte è vero che la fluidità è una fonte di possibilità, dall’altra devi riconoscere che si possa provarne paura, poiché la binarietà, riducendo lo spettro delle scelte possibili, dà delle certezze.

Ne sono convinto e per questo sono necessari libri da cui imparare che esistono anche altre possibilità. La vita è un costante processo di apprendimento, ma se ci si ribella alle trasformazioni nascono le frustrazioni.

La nostra memoria, anche in funzione della sopravvivenza a certi traumi, per sua natura opera una selezione dei ricordi. Nel tuo libro però ti spingi oltre, aggiungendo un’ulteriore memoria, più consapevole, che si esprime attraverso la scrittura. Dove si situa Kim?

Esiste il Kim rappresentato dal mio «io» privato cui si aggiungono il personaggio del libro e il Kim-autore, e si tratta di entità diverse. La figura protagonista di Blutbuch, se da una parte è il risultato di una scelta dei ricordi di cui scrivere, dall’altra deriva da un processo di fictionalizzazione. In fondo ogni volta che cerchiamo di ricordare siamo in divenire, risultando in ultima istanza dalla nostra narrazione. Nel mio caso il processo è stato forse più consapevole, poiché ho fictionalizzato la mia biografia. In Blutbuch faccio anche «critical fabulation», una fiction che interviene in caso di «vuoti» della narrazione storica, basandosi però su ricerche molto precise. Un concetto sviluppato dalla scrittrice statunitense Saidiya Hartman per raccontare la storia della schiavitù.

Qual è dunque il tuo rapporto con la storia e con le modalità con cui viene trasmessa o insegnata a scuola?

Anche se si sostiene che la storia sia una materia neutrale, essa è il risultato di scelte politiche. Trovo che la scienza della storia sia molto vicina a quella della letteratura. Non voglio dire che la storia racconti delle falsità, ma essa parte solamente da ciò che si sa ed è assodato. Se analizziamo ad esempio la schiavitù o la persecuzione delle streghe in una prospettiva storica, oggi sappiamo che possiamo leggere il fenomeno anche in modo diverso dal passato, e ciò dimostra come di mezzo vi sia sempre la narrazione.

In questo libro è centrale il rispetto verso le espressioni di diversità, natura compresa. Il tuo profondo rapporto con la natura è uno dei capisaldi del libro. Femminismo ed ecologia appartengono alla stessa corrente?

Considero molto importante l’ecofemminismo. Prendendo di nuovo ad esempio il colonialismo, la natura veniva contemplata come qualcosa di femminile da conquistare, combattere e penetrare. Non a caso si parla di «madre terra». Parlare della terra al femminile però crea di nuovo una binarietà: perché la terra dovrebbe avere un sesso o un genere? Scegliendo un modello binario sono sempre necessari entrambi gli aspetti, e se la terra è femminile, quale sarebbe allora il suo corrispettivo maschile? L’aria forse?

Per concludere, cos’è la bellezza? È vero che la bellezza salverà il mondo?

Vivere la bellezza forse vuol dire aver la possibilità di essere qui e ora. Essere sfiorati violentemente, ma senza violenza.