Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Dove e quando

Nordlichter, Riehen (BL), Fondation Beyeler, fino al 25 maggio 2025. Orari: tutti i giorni 10.00-18.00; me 10.00-20.00. Info: fondationbeyeler.ch

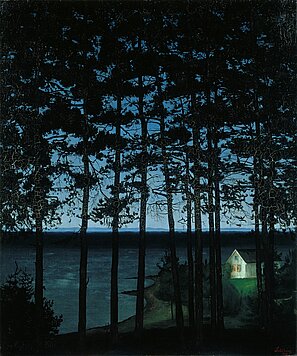

Harald Sohlberg, Casa sulla costa (Capanna dei pescatori), 1906 (The Art Institute of Chicago, Schenkung Edward Byron Smith Foto: bpk/The Art Institute of Chicago/Art Resource, NY)

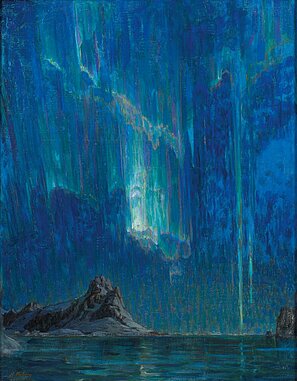

Anna Boberg, Luci del Nord. Studio dal nord della Norvegia, non datato, Stoccolma Museo nazionale, lascito 1946 Ferdinand e Anna Boberg Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum)

Foresta boreale, un’attrazione magnetica

La Fondation Beyeler di Basilea dedica un’importante e variegata collettiva ad artiste e artisti scandinavi e canadesi della modernità

Emanuela Burgazzoli

Già alla prima sala si ha l’impressione di essere trasportati in un mondo altro, fatto di paesaggi sconfinati, dove domina la natura nordica, maestosa con le sue foreste di conifere, sorprendente per le striature di luce che si riflettono sui laghi ghiacciati, sovrastata dalle aurore boreali. Ed è questo lo scenario naturale che hanno in comune i 74 dipinti di artiste e artisti riuniti per la prima in una mostra collettiva in Europa e attivi nella Scandinavia e in Canada tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento.

Se nel frattempo alcuni di loro, come Edvard Munch e più di recente Hilma af Klint (la pioniera dell’astrattismo qui presente con i suoi paesaggi luminosi e smaterializzati) si sono affermati a livello internazionale, molti altri invece, pur essendo celebrati in patria, restano ancora quasi sconosciuti al di fuori dei loro Paesi.

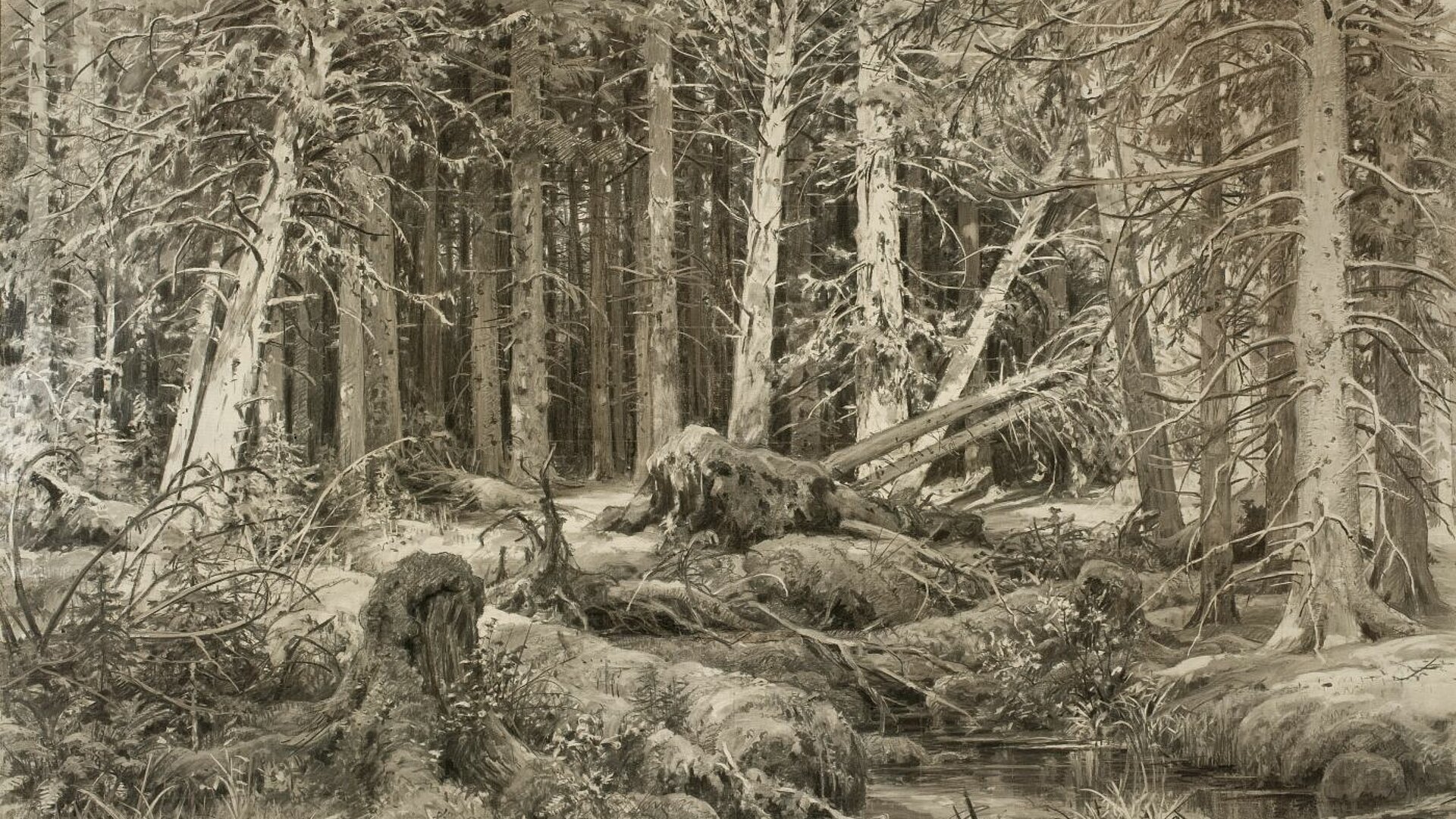

La foresta boreale è il filo conduttore dell’esposizione che si apre con un’opera dell’artista russo Ivan Chichkine, soprannominato lo «zar della foresta», che aveva fortemente influenzato la pittura di paesaggio nordica. Alberi divelti dal vento è un grande disegno a matita, forse incompiuto, ma raffigura con precisione e dovizia di dettagli che cosa resta della taiga dopo il passaggio devastante di una tempesta; non soltanto tronchi spezzati, ma spazio libero per la crescita di altri giovani alberi.

Una distruzione rigenerante, insomma, come quella a cui sembra alludere anche una grande tela di Munch in cui la foresta non è soltanto paesaggio, ma anche risorsa economica, perché fonte di legname. In questo caso il grande pittore norvegese punta sui contrasti cromatici con il viola della corteccia dei tronchi verticali opposto e complementare al giallo squillante dell’albero abbattuto, disposto secondo una prospettiva che accentua la profondità della foresta, in una scena che potrebbe rappresentare la sintesi perfetta del ciclo di vita e morte.

La regione boreale era un ambiente naturale dove dipingere en plein air poteva rivelarsi una vera e propria impresa: freddo e ghiaccio non hanno scoraggiato né la finlandese Helmi Biese né la svedese Anna Boberg.

La prima, diventata insegnante d’arte a Helsinki, a fine Ottocento aveva già conquistato la critica con i suoi grandi paesaggi dell’arcipelago finlandese; era attratta dai contrasti climatici, dal vento che scuote i rami delle conifere, dalle trame di luce che si formano sulla superficie del ghiaccio. Biese ne ricava dipinti panoramici, scegliendo prospettive dall’alto, come se avesse sorvolato foreste e laghi.

Boberg invece dopo lunghi viaggi per il mondo, scoprì nel 1901 le isole Lofoten, che diventeranno il suo soggetto prediletto. Dipingendo nel gelo polare, con una tuta di pelliccia e il cavalletto stretto alla vita, a volte da una barca, Anna Boberg realizzava dei paesaggi che le valsero una fama internazionale, tanto da essere l’unica pittrice ammessa alla mostra itinerante negli Stati Uniti dedicata ai maggiori pittori scandinavi del tempo nel 1913, una mostra decisiva per il loro riconoscimento ma anche per l’impulso fondamentale che ha dato alla fondazione del «Group of Seven», aprendo così la strada alla modernità nella pittura canadese.

Se il tema di fondo è unico (la foresta boreale e i suoi elementi), le scelte tecnico-espressive sono molteplici e restituiscono una costellazione eterogenea di personalità artistiche, caratterizzate ognuna da uno stile proprio, che ha importato le novità portate dalle avanguardie e delle correnti pittoriche dell’Europa continentale, dai Fauves al Simbolismo, dall’Impressionismo al Cubismo, e che in alcuni casi risente anche delle principali correnti filosofico-esoteriche dell’epoca, quali la teosofia e l’antroposofia.

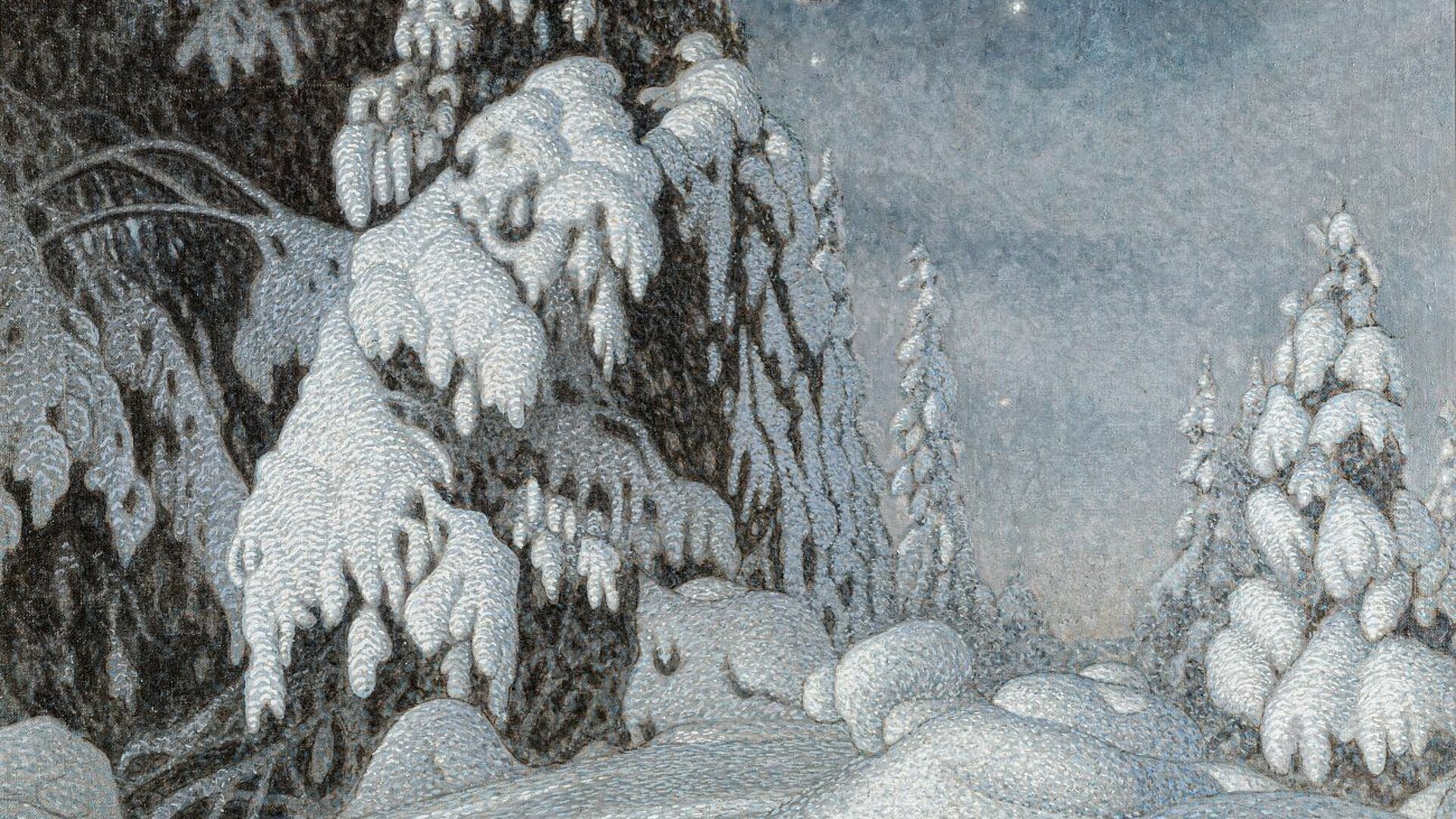

L’esito è in tutti i casi una pittura vibrante, potente, intensa; con uno stile fotografico, quasi pointilliste, dipinge lo svedese Gustaf Fjaestad, famoso anche per i suoi exploit agonistici nel pattinaggio e nel ciclismo; in Neve appena caduta sembra quasi di poter percepire la leggerezza della neve fresca in uno scorcio di foresta, dove si distingue in primo piano una fila di impronte, una rara traccia della presenza umana che in questi paesaggi resta secondaria. Qui i dipinti non sono più immagini della natura, ma natura essi stessi, o meglio, forza vitale che si fa pittura.

Vibrano di atmosfere simboliste gli scorci di foresta e i paesaggi montani del norvegese Harald Sohlberg, come in Casa sulla costa che ritrae una capanna di pescatori bianca dietro una cortina di alberi blu, quasi cesellati nell’oscurità, opera esposta alla mostra del 1913.

Stili diversi, ma scelte compositive e prospettive di grande modernità, che derivano dal medium fotografico, come nel caso di Gallen-Kallela, artista con una carriera internazionale, membro di alcune importanti Secessioni, progettista della propria casa-atelier immersa nella natura finlandese; in mostra scopriamo tra le altre cose una sua monumentale Cascata attraversata da cinque sottili linee dorate, come le corde di uno strumento musicale, che attestano l’amicizia che lo legava al compositore Jan Sibelius, con il quale condivideva anche l’impegno politico per la causa dell’indipendenza finlandese.

Nella pittura canadese di quegli anni emerge il mito della vita «into the wild», a contatto con la natura selvaggia, che in alcuni casi si traduce in un vero e proprio attivismo ecologico per combattere la minaccia della deforestazione che già all’epoca intaccava le foreste di conifere del Pacifico; ed è questo il tema dominante nella pittura di Emily Carr, militante della prima ora, che nelle sue opere più tarde dipinge composizioni dalla pennellata uniforme che sfiorano l’astrazione, con le fronde degli alberi che sembrano fondersi insieme e si agitano scosse da un vento impetuoso.

Viaggio visivo ed esperienza emotiva, la mostra si conclude con una sala che ricorda nel suo allestimento dello spazio una foresta invernale, con colonne bianche al centro, in cui sono state incastonate le «monumentali» miniature di Tom Thomson attorniate alle pareti da grandi dipinti di Harris e McDonald, in cui gli orizzonti di cielo e neve si confondono. A fare da contrappunto a questi ottanta paesaggi, un’opera contemporanea in realtà aumentata dal titolo Boreal Dreams, commissionata all’artista danese Kudst Steensen che ha immaginato gli effetti climatici futuri sull’ecosistema della zona boreale.