Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Bibliografia

Tommaso Braccini, Avventure e disavventure degli antichi, Roma, Carocci, 2025.

Lo studioso toscano Tommaso Braccini

L’antico, infinito e spregiudicato periplo di Tommaso Braccini

A pochi giorni dall’uscita del nuovo libro Avventure e disavventure degli antichi, l’instancabile filologo italiano ci racconta di mondi molto più vicini a noi di quanto possiamo immaginare

Simona Sala

Il viaggio nell’antichità di Tommaso Braccini (1977) sembra non avere mai termine: anzi, con il passare del tempo lo studioso toscano, una laurea in letteratura greca, un dottorato di ricerca in Antropologia del Mondo Antico e una cattedra di filologia greca e latina all’università di Siena, sembra penetrare sempre più a fondo i segreti ancora in attesa di essere sviscerati. Eppure, e forse è proprio questo il suo tratto distintivo, Braccini affronta i suoi oggetti di interesse, che si tratti di Dracula, di un orco, della risata nell’antichità o dell’aldilà, con il piglio professionale del filologo navigato, accompagnato però da uno stupore di purezza quasi fanciullesca, che si riverbera anche nei suoi interventi pubblici. Nel suo ultimo lavoro, Avventure e disavventure dei classici, lo studioso per una volta non si inoltra in antichi territori, ma racconta le vicende che hanno permesso alla contemporaneità di mettere gli occhi sui reperti antichi.

Tommaso Braccini, nel suo nuovo libro affronta un nuovo aspetto dell’antichità.

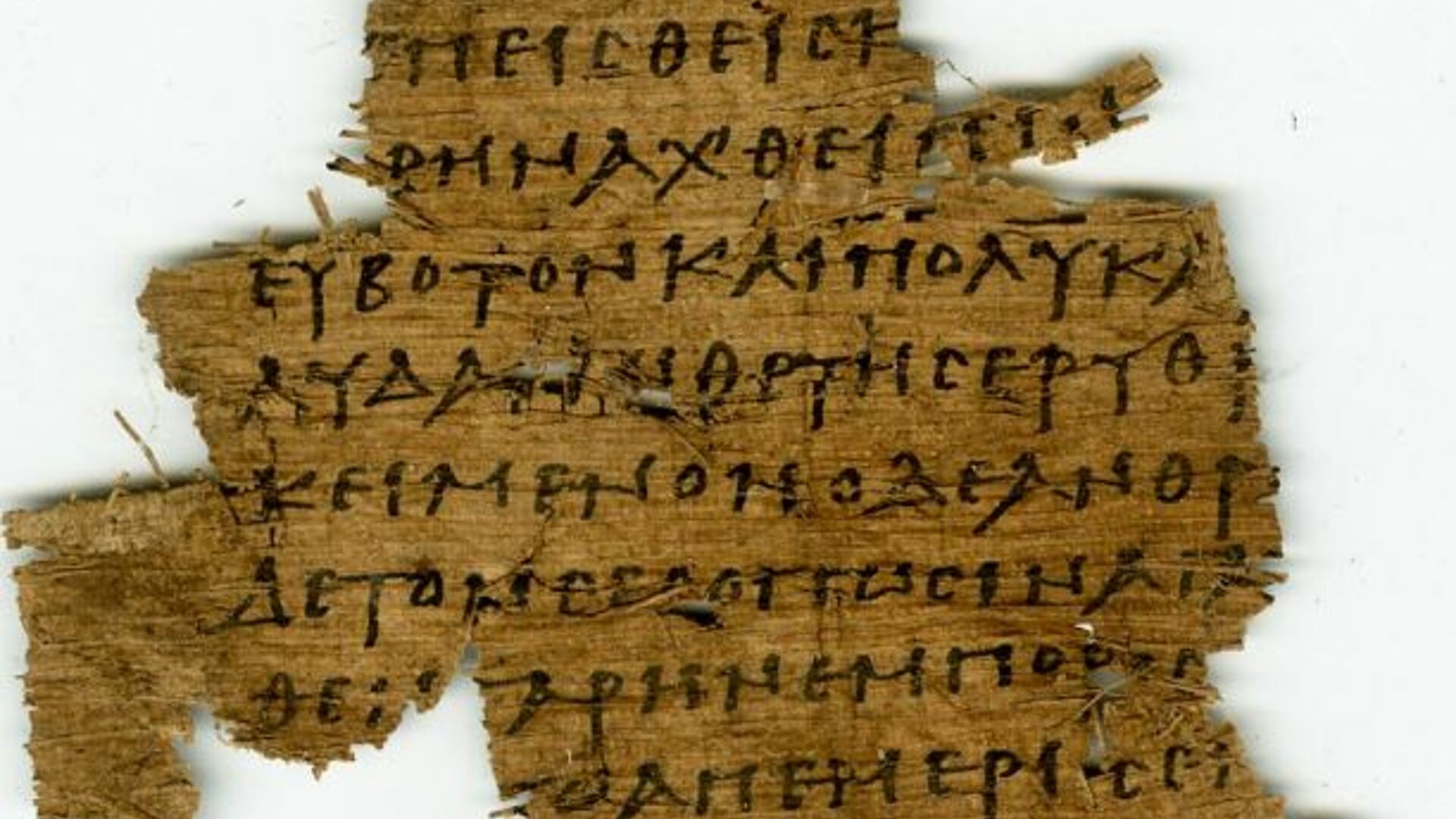

Mi sono allontanato un po’ dai miei prediletti mostri per trattare di vicende comunque avventurose, sorprendenti e curiose che hanno interessato manoscritti di autori o opere antiche dalla vita particolarmente travagliata. Abbiamo in mente tutti il Nome della rosa di Eco, con le avventure legate al fantomatico secondo libro della Poetica di Aristotele, ecco, ci sono stati davvero molti casi di manoscritti dalle peripezie pazzesche: papiri contrabbandati da studiosi occidentali ritrovati nascosti tra le arance, altri che hanno rischiato di essere distrutti per sempre, perché chi li aveva rubati non riusciva a venderli e se ne voleva disfare. L’unico e ultimo manoscritto rimasto dell’antico Inno omerico a Demetra, con la storia del rapimento di Persefone, è stato trovato nel 700 in un pollaio in Russia. Come dice il filologo che lo rinvenne, Inter pullos et porcos, tra polli e maiali!

Come si è mosso lungo questo filone di indagine?

Come sempre un grande aiuto me lo danno gli studi preparatori che faccio prima di presentarmi a lezione. Credo che le antiche civiltà debbano essere incentivate, per cui quando preparo dei corsi cerco sempre degli aspetti particolari, come ho fatto con Dracula per il corso di civiltà bizantina. Poiché tengo anche corsi di filologia classica, mi sono ingegnato a cercare le storie dietro ai testi, il modo in cui ci sono arrivati e perché. Dopo avere presentato queste storie agli studenti, ho deciso di raccoglierle in un libro per un pubblico più ampio.

Quindi, ciò che sappiamo del mondo antico è anche frutto del caso, di ciò che è stato rinvenuto.

Da un lato la nostra visione è un frutto del caso, e questo vale soprattutto per qualche manoscritto sopravvissuto inaspettatamente, o le scoperte papiracee. I testi papiracei provenienti dall’Egitto, ad esempio, sono stati spesso trovati negli immondezzai. Anche nell’antichità c’era il problema della spazzatura, si buttava tutto fuori città dove si creavano montagne di rifiuti. In alcuni centri dell’Egitto i cumuli di immondizia non sono più stati toccati dall’antichità, e tra la fine dell’800 e l’inizio del 900 furono fatti degli scavi in cui, tra cocci di anfore e altre cose, si rinvennero pezzi di papiro. Altri testi, invece, sono frutto delle scelte censorie della scuola che, anche nei cosiddetti secoli bui del Medioevo, è stata il motore principale che ha giustificato l’interesse continuo per certi autori antichi e le loro opere. Molti testi considerati troppo scollacciati, scomodi o bizzarri, e che non rispondevano al programma educativo, sono andati perduti.

Gli antichi hanno dunque ancora molto da dirci, anche a livello di codificazione…

Certo, non ci sono solo frammenti accumulati magari da un secolo, che aspettano di essere studiati, ma ne vengono trovati di continuo di nuovi. L’ultima pubblicazione, risalente a settembre, riguarda due importanti frammenti del tragediografo Euripide, di cui nel 2022 in Egitto è stato rinvenuto un frammento di sessanta versi. In uno dei frammenti si trova una tirata tra il re Minosse e un indovino: Minosse gli vuole imporre di resuscitargli il figlio morto, ma l’indovino risponde che non è lecito e si scaglia contro i ricchi, che vogliono trasgredire ogni vincolo di legge e violare ogni vincolo della natura.

Forse è proprio l’attualità di questi temi a rendere gli antichi così affascinanti, e a vederli protagonisti di revival, come dimostra il successo di autrici come Miller o Cantarella.

In alcuni casi è quasi sconcertante vedere come molte cose che riteniamo tipicamente nostre, problemi compresi, fossero già presenti nell’antichità. Il confronto con gli antichi ci mostra come reagirono molti pensatori, artisti e poeti. In altri casi, invece, si vede l’alterità, ossia la differenza tra noi e gli antichi, e anche questo è salutare.

In qualche modo lei vive immerso quotidianamente in una società altra, ed è costretto a continui salti nel tempo.

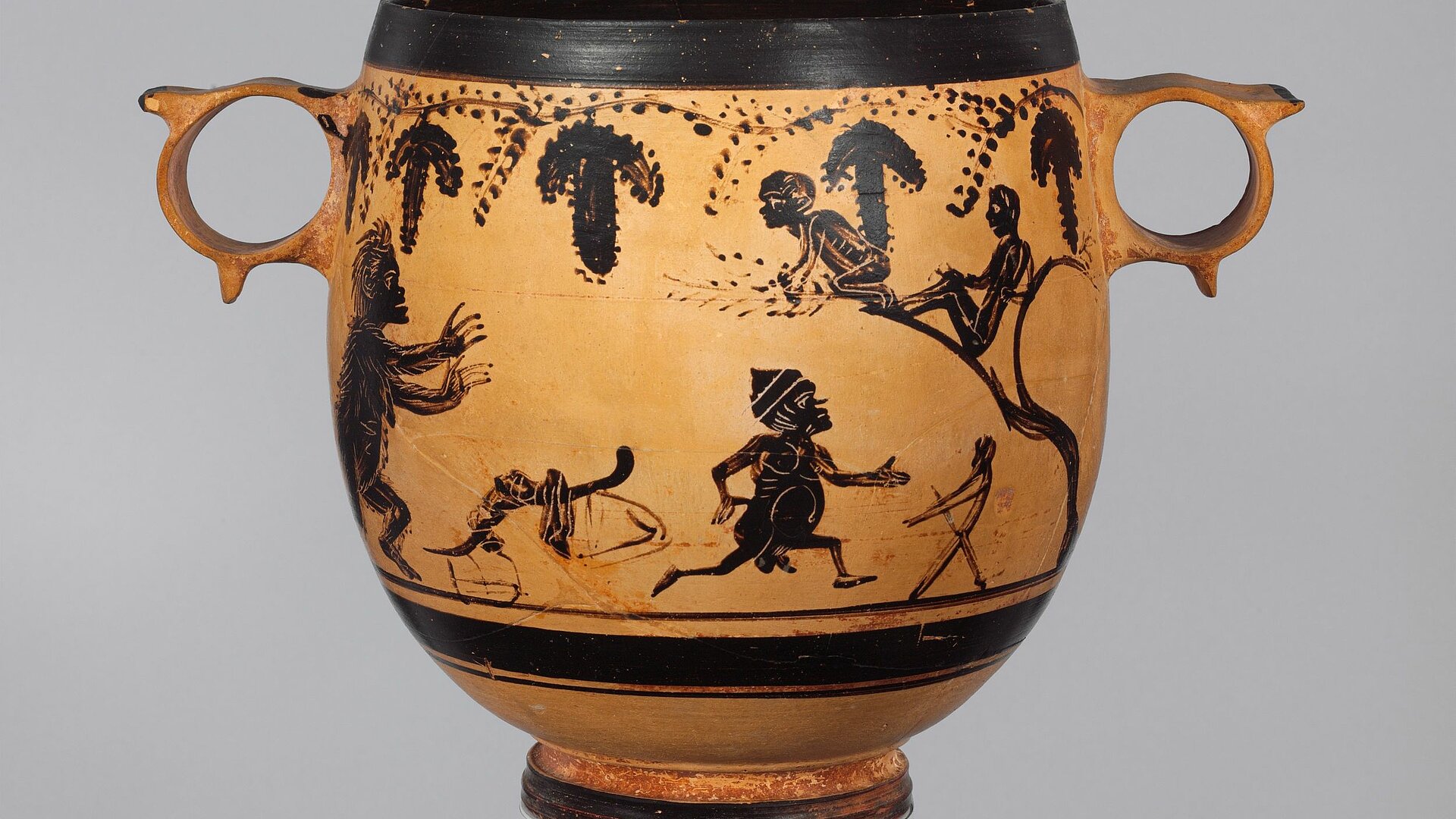

Attualmente è la cosa che si avvicina di più al sogno della macchina del tempo. Occorre cercare di immergersi il più possibile in quello che è un altro mondo, distante da noi nel tempo, ed esercitarci a capire quella che era la cosiddetta enciclopedia culturale degli antichi, comprese la simbologia e la visione del mondo.

Il suo è anche un recupero di libertà: davanti a chi è cresciuto con l’adagio il «riso abbonda sulla bocca degli stolti», lei rovescia completamente il concetto, portando un esempio di approccio diverso rispetto a quello cui crediamo per formazione culturale…

Lo studio dell’antichità può compiere una rottura e può aprirci nuovi orizzonti, mostrandoci con altri occhi il mondo che abbiamo interiorizzato. Se penso a elementi come il riso, spesso visto con qualche sospetto, come sciocco o inutile, studiando il mondo antico vi si trova un altro approccio possibile. Maurizio Bettini, che è stato uno dei miei maestri, era arrivato addirittura a sostenere, in Elogio del politeismo, come il mondo antico fosse in genere caratterizzato da una maggiore tolleranza per l’altro. Ammettendo l’esistenza di tanti dei, non c’è una tendenza al monopolio e non ci sarebbero certi scontri.

Lei si è occupato molto di aldilà, oltre che di mostri.

Il discorso dell’aldilà è molto affascinante: è incredibile notare come gli antichi, per giustificare le loro concezioni sull’aldilà, in diversi casi utilizzassero la nostra medesima narrazione. Anche nell’antichità troviamo esperienze di quasi-morte e anche in quelle esperienze si parla di luce, e dell’incontro con delle persone. Ogni aldilà presenta delle specificità, ma rispecchia sempre l’aldiquà. Pensiamo al mondo bizantino, dove troviamo un aldilà cristiano e per certi versi vicino al nostro, ma con delle peculiarità, come la iper-burocratizzazione. Questo aspetto rispecchia il mondo bizantino con i suoi esattori delle tasse, che dovevano essere un vero incubo. Quando si arrivava nell’aldilà, vi si trovavano dei caselli con tanto di demoni, i quali avevano dei registri lucidissimi con annotati i peccati di ogni anima. Ogni peccato prevedeva il pagamento di un’ammenda, le anime avevano una sorta di borsellino spirituale (con le buone azioni al posto delle monete) con cui pagavano i demoni, a seconda dei peccati commessi, per andare avanti in un percorso che portava al paradiso. Una concezione che ci fa capire le ossessioni dell’epoca, le paure e magari anche le nevrosi che circolavano a Costantinopoli e dintorni. Dall’oltretomba emergono poi figure molto rilevanti, come l’orco, che per noi è un protagonista delle fiabe, uno spauracchio dei bambini, ma in realtà era la divinità degli inferi romana. Un’evoluzione curiosa.

Fil rouge di molti suoi lavori è la passione per il folclore, espressione che spesso assume una connotazione negativa, ma cosa ci dice sulla società?

Il folclore ha preso il significato di paccottiglia pseudo tradizionale, spesso stereotipata, per turisti. In realtà è un termine inglese che si evolve a partire dall’Ottocento. Se dovessi darne una definizione, lo descriverei così: la «cultura» di chi non ha cultura. In altre parole, il complesso di elementi culturali, narrazioni, canzoni, ma anche giochi, che sono il patrimonio di chi non ha avuto un percorso scolastico canonizzato. I letterati, che spesso erano ecclesiastici, facevano finta di non conoscere nulla del patrimonio di fiabe, novelle, racconti e leggende circolanti, ma i padroni della memoria erano loro, poiché erano loro che decidevano cosa scrivere e cosa copiare. Il folclore è dunque una dimensione parallela a quella della cultura ufficiale. I letterati ci danno piccoli squarci di folclore solamente quando vogliono scherzare, nelle parodie o in testi umoristici dove, per ridere, magari si parla dell’ignorante. Abbiamo così uno spiraglio importante su un sottobosco che in realtà tutti conoscevano e in cui tutti erano immersi, ma che i letterati cercavano di non vedere o marginalizzavano, escludendolo dalla propria produzione.

Perché nel Medioevo non vi era trascrizione del folclore?

A causa di quella che il filologo romanzo Alberto Varvaro ha chiamato «esclusione del folclore». Varvaro aveva notato che nei periodi in cui pochi sanno leggere e scrivere, poiché troppo costoso, le grandi biblioteche erano appannaggio dei signori, e non perché grandi dotti o grandi studiosi, ma per prestigio. Nel Medioevo i contenuti folclorici o di intrattenimento difficilmente venivano messi per iscritto. Alcuni scampoli di folclore (in chiave negativa) sono giunti a noi tramite i cosiddetti trattati penitenziali – in cui si trovano l’ecclesiastico che dà istruzioni ai fratelli che devono confessare – o i processi ecclesiastici: in entrambi si accenna a stregoneria, malefici e incantesimi. A livello etnografico o antropologico, però, non ci è pervenuto nulla.

Lei si è occupato anche di leggende metropolitane… cosa c’entrano con l’antichità?

In molti casi le nostre leggende metropolitane o contemporanee avevano dei prodromi nell’antichità. Una delle più note è forse quella degli alligatori nelle fogne di New York: si pensa sia moderna, ma in realtà già nell’antichità si diceva che a infestare le fognature di Pozzuoli ci fosse una piovra gigante, la quale entrava nelle case dal mare portandovi scompiglio, poiché mangiava tutto ciò che trovava. Quando in una società le case vengono collegate a un sistema di fognature ampio, labirintico e oscuro, sorge una certa inquietudine: la nostra bella casa, tramite tubature varie, è collegata a un mondo infero, sotterraneo e spaventoso, e questo fa nascere le paure, da cui a loro volta nascono le leggende metropolitane. Leggende simili sono attestate anche nell’Ottocento, quando nelle città, appunto, si creano i grandi sistemi fognari. In quel periodo a Londra gira la leggenda per cui le fognature sarebbero state infestate da maiali feroci che scorrazzavano seminando sconcerto.

Lei che ha il privilegio di muoversi in questi campi di studio, riconoscendo la ciclicità dell’agire del genere umano, come valuta la contemporaneità?

Anche io faccio degli esperimenti, interrogando ChatGPT. Secondo me, per ora, la ricerca umana è insuperabile: più lenta, certo, ma anche più profonda e, soprattutto, consapevole. Forse si avvererà ciò che diceva Platone, che era diffidente nei confronti della scrittura. Egli sosteneva che quando si affida qualcosa a un messaggio scritto, se ne perde il controllo poiché viene meno la voce di chi pronuncia, può chiarire dei dubbi e ha il controllo del messaggio. Il messaggio scritto diventa autonomo, può essere corrotto, travisato, manipolato, e così via. Questo veniva detto 2500 anni fa da Platone, ma oggi è più attuale che mai. L’intelligenza artificiale è una manipolazione di testi, una sorta di Frankenstein o di Golem dei testi. Speriamo allora che, come avveniva per il Golem, che aveva una scritta sulla fronte grazie alla quale lo si poteva disattivare, anche noi riusciamo a mantenere il controllo del nostro «mostro».

La speranza non è un presupposto un po’ troppo fragile?

È molto fragile, ci rifletto spesso. Forse, a livello di istruzione, si ritornerà a forme di valutazione più orali. Anche in questo caso il ritorno è ciclico: già nel mondo antico c’erano le grandi civiltà della parola scritta (Egitto, Grecia e Roma) e i militanti che la rifiutavano. E non lo facevano perché la parola non gli era giunta, ma perché volevano mantenere il controllo della conoscenza. Ne sono un esempio i druidi, sacerdoti dei celti, che rifiutarono la scrittura poiché volevano il controllo sui loro discepoli e su tutto il processo educativo. Quindi, per certi versi, forse diventeremo un po’ più druidi da questo punto di vista.

Su cosa si sta orientando adesso?

Nel prossimo periodo mi impegneranno due cose, una raccolta commentata di testi sulla Fenice, che proviene anch’essa dall’antichità, dall’Egitto, assumendo poi una simbologia peculiare. Poi, avendo una passione per le leggende legate ai luoghi, sia del mondo bizantino, sia del Mediterraneo, mi sto concentrando sull’immaginario storiografico e leggendario legato al Palazzo Reale sul Palatino a Roma, grande luogo di potere.