Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Dove e quando

Da Davos a Obino. Ernst Ludwig Kirchner e gli artisti del gruppo Rot-Blau.

Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano – sede LAC.

Fino al 23 marzo 2025.

Orari: ma-me-ve 11-18; gio 11-20; sa-do-festivi 10-18.

www.masilugano.ch

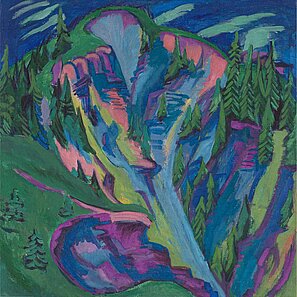

Ernst Ludwig Kirchner, Das Tobel (Il burrone), 1920 ca., Düren, Leopold-Hoesch-Museum (Foto: Peter Hinschläger)

Kirchner, che cercò pace tra le montagne svizzere

Al MASI di Lugano i suoi dipinti dialogano con le opere dei pittori del gruppo Rot-Blau

Alessia Brughera

«Con la fede in una evoluzione, in una nuova generazione di creatori e di fruitori d’arte, chiamiamo a raccolta tutta la gioventù e, come gioventù che reca in sé il futuro, vogliamo conquistarci libertà di azione e di vita, contro le vecchie forze tanto profondamente radicate»: così recita il manifesto in caratteri gotici, stampato in xilografia, che nel 1906 Ernst Ludwig Kirchner propone per la prima mostra del Die Brücke (Il ponte), tracciando le premesse ideologiche del gruppo nato a Dresda che sarebbe stato all’origine della più vasta corrente dell’espressionismo tedesco.

Kirchner e compagni considerano l’arte come estrinsecazione diretta dei conflitti interiori, focalizzandosi sulla dimensione esistenziale irrisolta dell’uomo e sulla sua condizione di costante tensione e angoscia. Il nome scelto per il movimento (con riferimento allo Zarathustra di Nietzsche: «La grandezza dell’uomo è di essere un ponte e non uno scopo») incarna l’idea di un passaggio dal vecchio al nuovo secolo, dalla tradizione accademica a una visione della creazione artistica incentrata sull’istintività e sulla voglia di rinnovamento.

Pittore, scultore e incisore tedesco, Kirchner, nato ad Aschaffenburg nel 1880, prima del forte turbamento psicologico che l’esperienza della guerra gli provoca, crede davvero in un modo di vivere e dipingere spontaneo e autentico. La sua pittura, negli anni di Dresda così come in quelli trascorsi a Berlino, vive di colori intensi e antinaturalistici, di pennellate intrepide e di prospettive distorte, nel totale disinteresse delle convenzioni. È uno stile sviluppato sulla lezione di van Gogh, di Munch e di Ensor nonché sulla conoscenza dell’arte africana, di cui l’artista apprezza la forte carica primitiva.

Già incline alla depressione e di fragile salute mentale, poco dopo essersi arruolato volontariamente nell’esercito nel 1915, Kirchner viene congedato a causa di un forte esaurimento nervoso, i cui postumi segnano profondamente il resto della sua esistenza. Quel «carnevale cruento», come l’artista stesso definisce il primo conflitto mondiale, lo traumatizza e destabilizza. Da qui in poi è un susseguirsi di ricoveri in sanatori e di crolli morali e fisici acuiti anche dall’abuso di sostanze stupefacenti.

Quando poi, negli anni Trenta, i nazionalsocialisti etichettano Kirchner come «artista degenerato», la sua salute peggiora in maniera drastica. Le opere del pittore confiscate dal regime sono ben 639, alcune delle quali esposte a Monaco di Baviera alla mostra diffamatoria del 1937 intitolata proprio «Entartete Kunst» (Arte degenerata), organizzata in concomitanza con una grande rassegna d’arte tedesca che celebrava invece lo stile approvato dalla Germania nazista, la cosiddetta «arte pura». Una vicenda drammatica, questa, che causa a Kirchner un tale turbamento da condurlo al suicidio nel giugno dell’anno seguente.

Eppure, nonostante i travagli personali e professionali che minano la sua vita, Kirchner dà sempre prova di un carattere forte e di grande autostima, curando nel dettaglio la propria carriera artistica e promuovendo sé stesso con costanza e arguzia. Non soltanto è sua prassi abituale correggere i contributi critici che vengono pubblicati su di lui, ma arriva addirittura a inventare un critico d’arte, dal raffinato nome francese, dietro al quale si cela per anni per parlare a suo gusto della propria attività creativa.

Dell’intensa carriera artistica del maestro tedesco, la mostra allestita al Museo d’arte della Svizzera italiana a Lugano sceglie di raccontarci gli anni trascorsi nei pressi di Davos, dove Kirchner giunge da Berlino nel 1917, sconvolto dalle vicende della guerra, e dove rimarrà fino alla sua morte. L’approdo in Svizzera segna per lui un momento di passaggio, una sorta di «ponte», parola a lui tanto cara, verso una rinascita. La natura alpestre nei Grigioni ospita un uomo annichilito e sfiduciato ma ancora pronto a rialzarsi. A dimostrarlo sono le parole che l’artista scrive nel 1927 dietro lo pseudonimo del critico francese da lui creato: «Quest’anno ricorrono i dieci anni da quando il giovane pittore tedesco Ernst Ludwig Kirchner, malato terminale, giunse da Berlino nei Grigioni dove trovò ospitalità e cure amichevoli per guarire oppure per morire. Riuscì a risalire la china. Rimase in montagna e, in solitudine, creò un secondo corpus di opere, che già oggi supera notevolmente sia per ampiezza che per importanza quello realizzato in Germania».

Sebbene a Davos Kirchner viva in solitudine, riesce a mantenere i contatti con il mondo dell’arte e a promuovere il proprio lavoro dentro e fuori i confini elvetici. In questi anni, inoltre, il suo linguaggio pittorico si trasforma, aprendosi a tonalità più chiare e luminose, grazie «all’aria limpida delle montagne», e a soggetti legati al luogo, come la vita contadina o il profilo iconico del Tinzenhorn.

Radunate a Lugano sono dieci opere, provenienti da importanti collezioni pubbliche e private, scelte perché esposte in due rilevanti mostre dedicate a Kirchner, la collettiva alla Kunsthalle di Basilea del 1923 e la personale al Kunstmuseum di Winterthur del 1924, che hanno avuto il merito di far conoscere l’artista in Svizzera.

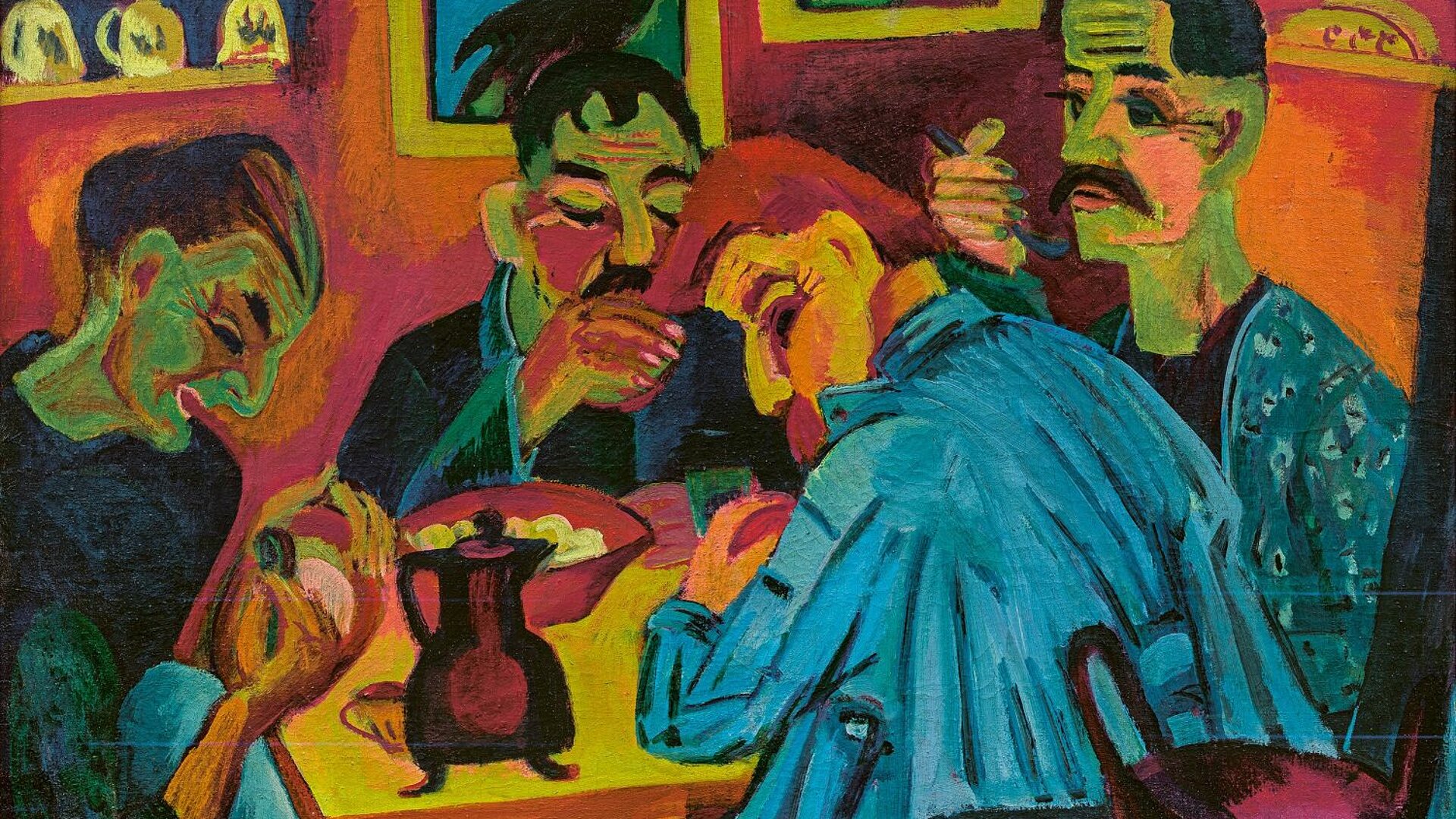

Tra i lavori presentati spicca un prestito eccezionale dalla Collezione Thyssen-Bornemisza di Madrid, l’Alpküche (Cucina alpestre) del 1918, un dipinto dalle tinte brillanti e dalla prospettiva alterata che ricorda certi interni vangoghiani. Emblematica della vita rurale incontaminata sulla Stafelalp è poi l’opera Alpaufzug (Salita all’alpe) del 1919, uno dei primi quadri di Kirchner di grande formato che immortalano un soggetto alpino, qui restituito attraverso pennellate vigorose e un uso soggettivo delle proporzioni che lo rendono un riflesso dell’inquieto mondo interiore dell’artista.

Di particolare interesse per la sua storia è Bauernmittag (Il mezzogiorno dei contadini), del 1920, uno dei lavori di Kirchner che il regime nazista aveva ritenuto appropriato per essere esposto alla già citata mostra d’arte degenerata organizzata a Monaco di Baviera: il dipinto era stato scelto per la fisionomia dei personaggi, considerata caricaturale e offensiva, e presentato in rassegna con l’accompagnamento di una didascalia ingiuriosa.

Altrettanto significativa, per motivi diversi, è l’opera Waldlandschaft mit Bach (Paesaggio boschivo con ruscello) datata 1925/26, tra i quadri maggiormente presi a modello da alcuni giovani artisti basilesi – Hermann Scherer, Albert Müller e Paul Camenisch – che proprio in quegli anni frequentano assiduamente Kirchner ammirandone lo stile e la potenza espressiva, e che nella notte di San Silvestro del 1924, nel nostro Cantone, precisamente a Castel San Pietro, fondano il gruppo Rot-Blau, eleggendo entusiasticamente il maestro tedesco loro mentore.

Ecco allora che i lavori di Kirchner esposti in mostra instaurano uno stretto dialogo con le opere dei suoi seguaci presenti nelle collezioni del Museo luganese, testimoniando come nell’ultimo periodo della sua esistenza l’artista sia riuscito a essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni di pittori espressionisti. Dei suoi discepoli Kirchner si sente guida sicura e non risparmia energie nel supportarli in varie occasioni. E quando alla fine degli anni Venti due di loro muoiono di tifo facendo sfumare il suo sogno di sviluppare e promuovere una scuola che potesse raccogliere la sua eredità artistica, il pittore così scrive: «Metterò in piedi ancora una volta un nuovo Kirchner. Dopotutto, l’arte è cambiamento continuo e invecchiare secondo uno schema consolidato è mestiere, non arte».