Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Dove e quando

Ingeborg Lüscher. Il cielo ancorato alla terra. Museo d’Arte Mendrisio. Fino al 19 gennaio 2025.

Orari: ma-ve 10-12 / 14-17; sa-do e festivi 10-18.

Informazioni: museo.mendrisio.ch

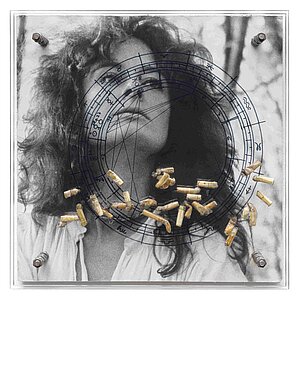

Ingeborg Lüscher, Glasbild 72/15, 1972, fotografia in bianco e nero, mozziconi, colla, inchiostro, vetro, bulloni (Collez. Una Szeemann; foto: C. Filippini © Ingeborg Lüscher, 2024, ProLitteris, ZH)

Ingeborg Lüscher, instancabile sperimentatrice

Il Museo d’Arte di Mendrisio ospita la prima antologica in Ticino dedicata all’artista svizzero-germanica

Alessia Brughera

Chi volesse rintracciare uno sviluppo lineare nello stile di Ingeborg Lüscher farebbe uno sforzo vano.

Non certo perché nel percorso dell’artista svizzero-germanica manchi un sentire comune che ne permei l’intera produzione, quanto piuttosto perché il suo lavoro ha sempre vissuto di una continua sperimentazione slegata da qualsivoglia coordinata stabile e immutabile. Troppo complesso difatti è il pensiero della Lüscher per trovare un’unica modalità di estrinsecazione: tanti sono i punti di vista e le prospettive da cui l’artista guarda sé stessa e il mondo attorno a lei, rivelatori di un’indole in perenne evoluzione.

Istrionica e disposta a giocare con la propria identità, la Lüscher, ancora oggi a ottantotto anni, persegue costantemente l’obiettivo di avvicinarsi a una forma di espressione personale e autentica in cui ogni passo per il raggiungimento dell’esito finale è un’avventura del corpo e dell’anima.

Sebbene la prassi dell’artista abbia una forte attinenza con il suo vissuto e con la sua esperienza biografica, la Lüscher volge il proprio interesse verso le potenzialità creative offerte dall’ambiente circostante, in un assiduo impegno a reinventarsi e a reinventare il contesto reale con estrema libertà. Non sorprende, dunque, che tra le sue figure di riferimento ci sia Joseph Beuys, maestro atipico e spirituale, rappresentante di un’energia anticonvenzionale nell’arte contemporanea.

Nata come Ingeborg Löffler a Freiberg, in Sassonia, la Lüscher approda all’arte dopo essere stata un’attrice di teatro e di cinema molto apprezzata. È nel 1967 a Praga, dove si trova per la lavorazione di alcuni film, che avviene la svolta, una sorta di «risveglio», come lei stessa lo definisce: scossa dall’impeto degli ideali dei giovani dissidenti che porteranno agli sconvolgimenti politici e sociali noti come «primavera di Praga», l’artista mette in discussione la propria tranquilla visione del mondo e decide di cambiare vita.

Si separa dal marito Marc Lüscher, noto psicoterapeuta e filosofo, si trasferisce in Ticino e incomincia a dipingere, percorrendo da autodidatta un cammino che si distingue per la spiccata curiosità, per l’apertura mentale e per l’affascinante capacità di rielaborare gli stimoli ricevuti con un’inventiva travolgente.

L’arrivo nel nostro cantone coincide dunque con un profondo cambiamento nell’esistenza dell’artista. La Lüscher si stabilisce a Tegna, dove vive prima da sola poi insieme al compagno Harald Szeemann, rivoluzionario curatore con cui condivide un approccio all’arte fuori dagli schemi nonché la conoscenza della realtà locale, dal Monte Verità a Eranos. Considerato il suo rifugio, il Ticino diventa un luogo di ispirazione per l’artista, un luogo che concilia la sua voglia di sperimentare lasciandosi suggestionare dagli incontri con le persone.

Nonostante il forte legame della Lüscher con il nostro territorio, nessun museo ticinese, inspiegabilmente, le aveva sino a questo momento dedicato un’antologica. Ben venga, dunque, la rassegna allestita con grande cura negli spazi del Museo d’Arte di Mendrisio, un’esposizione che testimonia in maniera esaustiva l’articolato percorso creativo dell’artista.

Ciò che subito emerge dall’itinerario della mostra è l’incredibile varietà di forme espressive che caratterizza la produzione della Lüscher, accompagnata dalla pluralità dei temi trattati (l’amore, la casualità, il sogno, il ruolo della donna, la famiglia, la morte, la spiritualità) e dall’utilizzo di materiali inconsueti, spesso di scarto.

Incontriamo così le Inbox della fine degli anni Sessanta, scatole contenenti del polistirolo plasmato con il fuoco, elemento, quest’ultimo, simbolo di trasformazione e di rinnovamento, destinato a rivestire un ruolo importante nel lavoro della Lüscher. Ecco, poi, le opere risalenti ai primi anni Settanta in cui l’artista usa mozziconi di sigaretta recuperati da amici e conoscenti nella convinzione che conservino un frammento della loro vita: emblema di emancipazione, ribellione e piacere, questi resti vengono incollati su oggetti di ogni tipo infondendo loro l’afflato umano.

Molto interessante è anche la sezione dedicata ad Armand Schulthess, uomo visionario che in perfetta solitudine aveva trasformato il suo bosco ad Auressio in una specie di biblioteca a cielo aperto. In rassegna è presente parte del materiale che la Lüscher è riuscita a recuperare poco prima che i familiari dell’eremita distruggessero il suo straordinario «giardino enciclopedico».

Non potevano mancare, ancora, le Foto del mago, una serie work in progress che a oggi comprende più di cinquecento ritratti di parenti, amici, conoscenti e artisti (basti citare Andy Warhol, Maurizio Cattelan, Christo, Tony Cragg, Jannis Kounellis, Richard Serra e Daniel Spoerri) a cui la Lüscher ha chiesto di inscenare una magia di fronte all’obiettivo della macchina fotografica: il risultato è un progetto giocoso e divertente, dove libertà e improvvisazione la fanno da padroni.

Significative della versatilità del-l’artista sono le opere eseguite negli anni Ottanta e Novanta con lo zolfo, una sostanza che ha colpito la Lüscher per la sua valenza cromatica e olfattiva. Con questo elemento l’artista ha dato vita a grandi tele, dove viene contrapposto alla pittura acrilica nera, e a piccole sculture, dove viene applicato allo stato puro su altri materiali.

Tra le installazioni dai molteplici contenuti stratificati troviamo Pesto cotonese (1989-2024), un lavoro realizzato con i pelucchi dei vestiti rimasti intrappolati nel filtro della lavatrice, che ci parla di ruoli femminili decodificati così come della caducità dell’esistenza, e Perché tu possa camminare a Venezia senza che nessuno ti riconosca – mantello mimetico per un uomo ricercato, opera dagli echi totemici fatta con cortecce di palma da dattero nel 1998 per Harald Szeemann, in occasione della sua nomina a direttore della Biennale di Venezia.

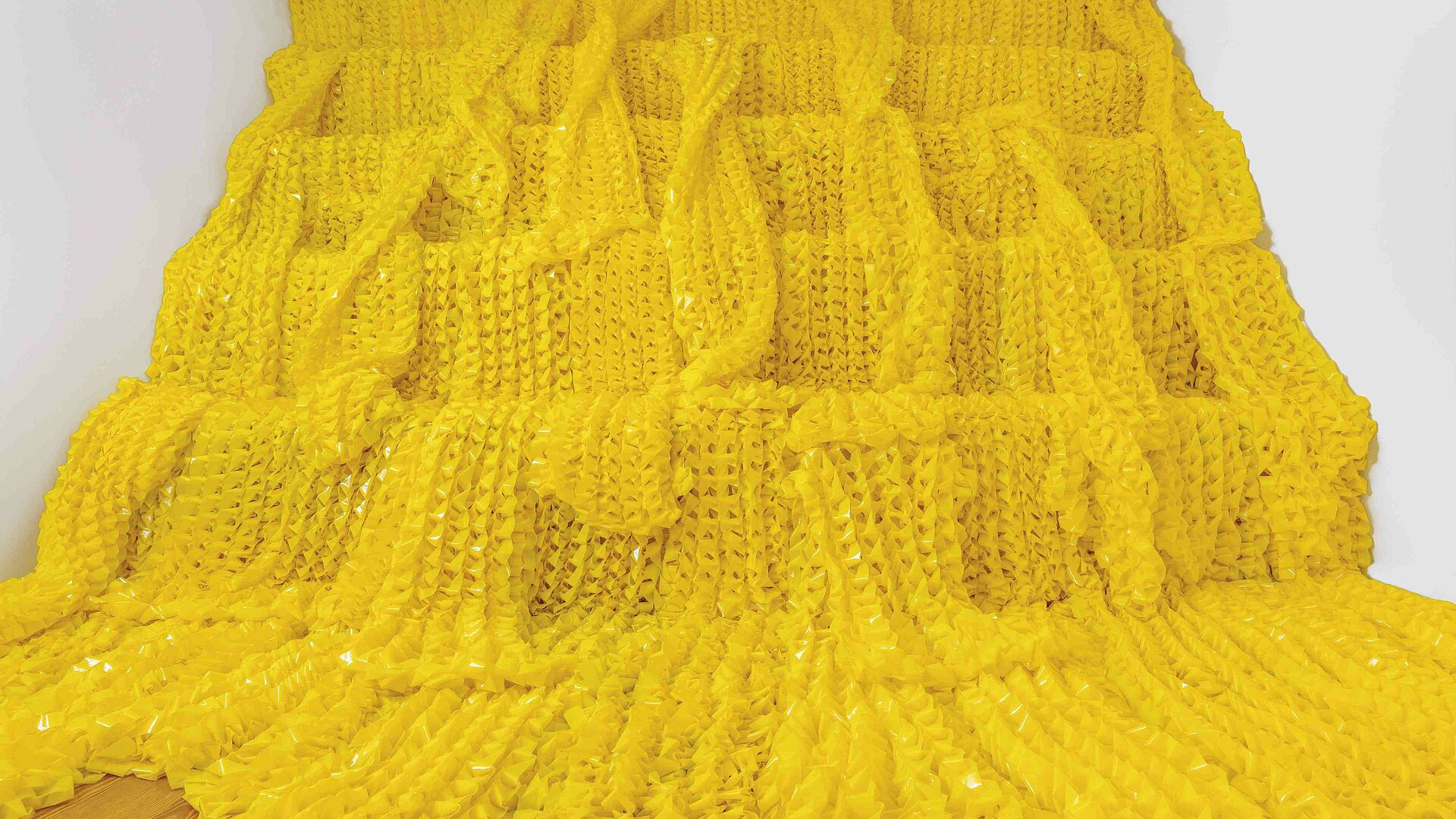

Di grande impatto, a fine percorso, è un’altra installazione, intitolata I giardini pensili di Semiramide, composta da lunghi nastri di plastica di un giallo intenso adagiati su una struttura di legno, a creare una sorta di cascata splendente.

L’opera omaggia la leggendaria regina assira, una delle donne che nella storia si sono distinte per la loro ambizione, ma è anche un coinvolgente viaggio nella luce intesa come forza sovrannaturale: una potente immagine intrisa di spiritualità attraverso cui la Lüscher lascia trapelare l’invisibile dietro il visibile, facendo confluire nei suoi lavori le energie nascoste della natura.