Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

«Stiamo tra cadaveri che galleggiano»

Saliamo a bordo della Ocean Viking, nave norvegese affittata da Sos Mediterranée per salvare chi tentala via acquatica per fuggire da miseria e guerre. «I naufraghi sono in un’altra dimensione: c’è chi piange, chi grida, chi prega»

Angela Nocioni, testo e foto

«Non credo che queste persone siano nate per morire affogate mentre cercano di arrivare in Europa. Io, con il mio minuscolo contributo, sono qui a bordo perché voglio provare a salvarle», dice Aline. Parla sempre a bassa voce, ha grandi occhi neri. Seduto a poppa guarda il mare della Libia oggi senza onde. Siamo in acque internazionali al largo di Tripoli. Lui è algerino, vive nei Paesi baschi, non ha ancora trent’anni, è poliglotta. È uno dei mediatori culturali a bordo della Ocean Viking, nave norvegese affittata da Sos Mediterranée, una rete di organizzazioni umanitarie con sedi in Francia, Germania, Italia e Svizzera che ha come obiettivo la conduzione di operazioni di ricerca e soccorso in mare (www.sosmediterranee.fr). L'equipaggio si compone di 25 membri, molti sono giovani ragazzi e ragazze.

Questa nave di ferro rossa, dalla prima missione nel 2016 a oggi ha salvato oltre 40mila persone. Tra loro quasi duemila bambini

«Lavoravo in un hotel e un giorno, mentre ero a Praga, ho ricevuto la telefonata di un parente». A parlare, ai radar nel ponte di comando, è Luisa, piemontese, la capa missione. «Mi ha detto di una persona che aveva tentato la traversata su un gommone perché senza visto e non ce l’aveva fatta. Lì per lì ho solo pianto. Il giorno dopo ho deciso che tutte le lingue che parlo potevano essere più utili in mare che a terra». Il secondo di Luisa è napoletano, Lanfranco, una carriera in mare nelle navi civili. «Davo una mano sulle autoambulanze come volontario – dice – ma a 61 anni ho pensato che forse era meglio condurre le navi di soccorso».

Ci sono marinai della Bretagna e della Normandia. Un ex ufficiale di bordo, sempre civile, che ha fatto la scuola del mare a Venezia. Li riconosci da come si muovono. Con un balzo sono dalla scala al ponte, dal ponte ai gommoni. Ci sono mediche specialiste dell’emergenza, francesi e del Galles, tutte donne. Qualcuna viene da Medici senza frontiere, qualcuna da Doctors of the World. Qualcuno viene dalla scuola Bioforce di Parigi, la scuola delle specializzazioni umanitarie, qualcuno dal molo di Marsiglia. Tra i soccorritori ci sono uno svedese, un londinese, un sudanese. Una mescolanza di mondo marinaio e mondo degli aiuti internazionali. E noi li accompagniamo in missione.

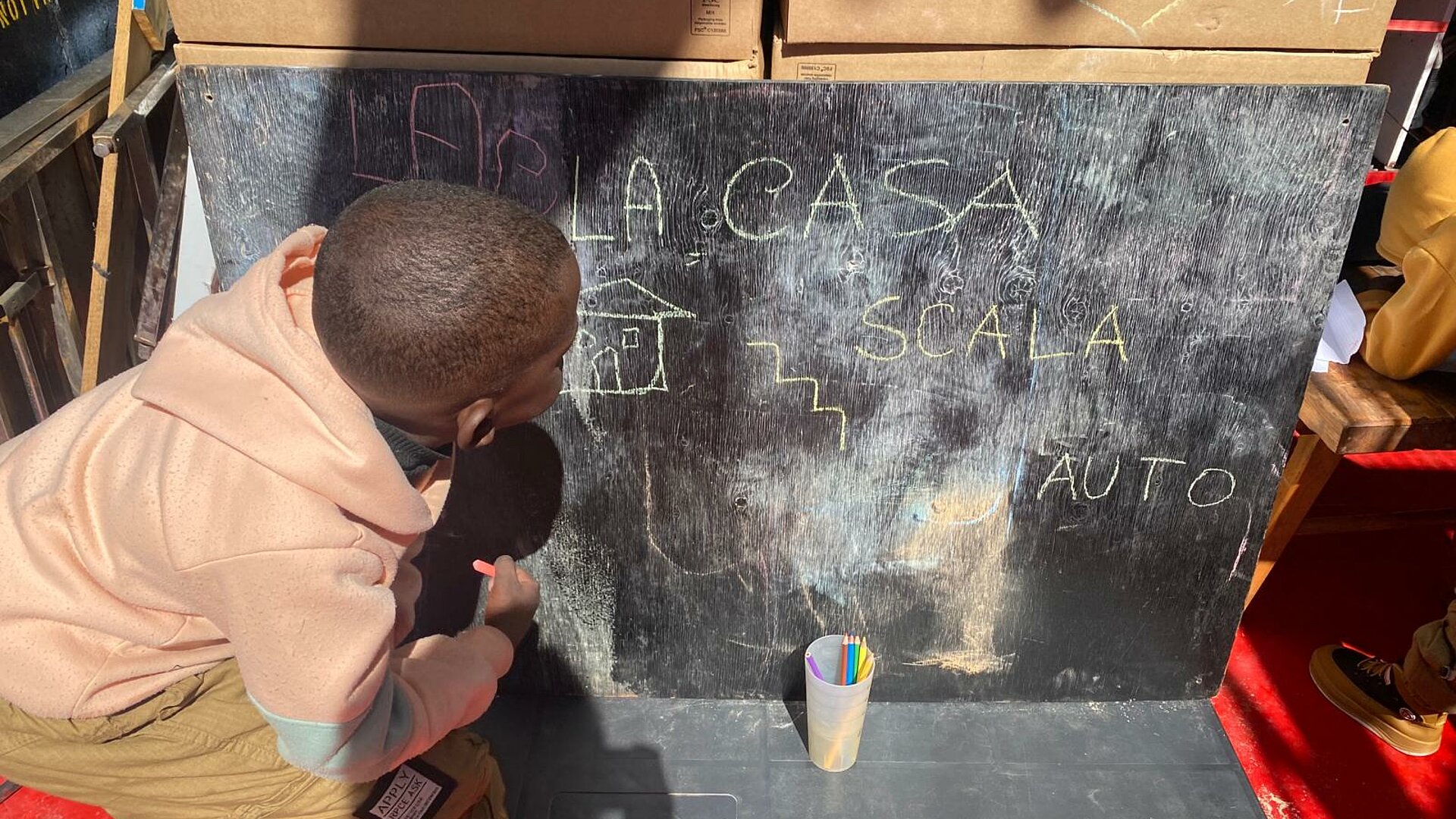

La mattina del 14 marzo scorso ci apprestiamo a calare in mare una scialuppa di salvataggio per soccorrere un gommone stracolmo avvistato col binocolo da prua. Otto metri di lunghezza e tossiche esalazioni di carburante. Trasporta una novantina di persone (lo scopriremo poi); tra loro una ventina di bambini, tra cui Oumar, 8 anni, del Mali, un bimbo bellissimo e molto intelligente che viaggia incredibilmente da solo. Da solo a 8 anni. Ma c’è uno stop, bisogna aspettare la luce verde dal ponte di comando. Che non arriva. Sospesi lì fuori bordo con i caschi e i giubbotti salvagente, i quattro soccorritori aspettano l’ok. Segue il dialogo: «Cosa aspettiamo?». «Che l’Italia ci dia l’autorizzazione a non lasciar morire in mare quelle persone laggiù». «E se non ce la dà ci andiamo a preparare un caffè mentre loro affogano?». Il via libera arriva e il salvataggio viene eseguito a gran velocità mentre arriva una motovedetta della Guardia libica. È la Fezzan, una delle motovedette date dal Governo italiano a Tripoli.

Durante il salvataggio sono i mediatori i primi a parlare con i naufraghi. Uno sta in piedi sulla prua del gommone e dice: «Siamo una nave di soccorso europea, vi veniamo ad aiutare. Abbiamo quattro regole: state seduti, non gridate, ascoltate e aiutateci a salvarvi». «È successo di dover dire: non siamo i libici, perché nella notte c’era il terrore sul barchino e si volevano buttare in acqua», raccontano.

A bordo della Ocean Viking vige un’organizzazione ferrea. Sveglia all’alba. Colazione dei soccorritori, dopo quella del gruppo addetti alle macchine. Riunione dell’equipaggio. Poi sparpagliati da prua a poppa a preparare il container del pronto soccorso, il palloni di ventilazione, i giubbotti, i gommoni. Questa nave di ferro rossa uscita da un cantiere norvegese quasi 40 anni fa, dalla prima missione nel 2016 a oggi ha salvato oltre 40mila persone. Tra loro quasi duemila bambini.

Al Tribunale civile di Brindisi si sta svolgendo il processo sull’ultimo fermo amministrativo della Ocean Viking, sospeso il 20 febbraio scorso dopo un ricorso in cui Sos Mediterranée ha chiesto che venisse appunto annullato il provvedimento di fermo, o comunque dichiarato illegittimo, e in subordine che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma in base alla quale è stato comminato il fermo (decreto Piantedosi, ovvero delle regole che rischiano di limitare le attività di salvataggio nel Mediterraneo). E qui cominciano i guai, perché come glielo spieghi a un soccorritore svedese il ministro Piantedosi? Come gli racconti di Cutro e del caicco naufragato a pochi metri dalla riva col suo carico di bambini nella stiva?

A bordo di questa grande nave rossa ci sono ragazzi che in equilibrio tra tanti mondi hanno deciso di stare in mare e nel mare hanno una specializzazione preziosa: salvare naufraghi. Da quando il Mediterraneo è un cimitero, le navi di soccorso come questa fanno quello che l’Europa faceva con la missione Mare nostrum e ora non fa più. A chi parla arabo chiedo cosa dicono le persone appena tirate fuori dall’acqua. «Sono in un’altra dimensione – mi dice – si sorprendono di essere vive, di solito non parlano, i primi a tornare alla vita sono i bambini, corrono, ridono. Gli adulti dipende. Qualcuno sviene, qualcuno piange, qualcuno grida, qualcuno prega». Cosa dicono quando scendono: «La frase più frequente, quella che ho sentito più volte, è: restate in mare, tante persone stanno affogando, restate in mare».

A bordo della Ocean Viking c’è un tabù, una tragedia di cui chi c’era non parla volentieri. Si è consumata nell’aprile del 2021. Me la racconta il più giovane dei testimoni, l’unico disposto a farlo: «Era la mia prima missione. Arriva la segnalazione di una imbarcazione precaria con forse 130 persone a bordo. C’era mare grosso. Era molto distante. Cambiamo direzione. Ci dicono dal ponte di comando che saranno 9 ore di navigazione, saltiamo su onde di cinque, sei metri. Se su una nave di 60 metri saltiamo così, cosa succede a una barchetta alla deriva? Ricordo il profilo di una nave commerciale e hanno detto dal ponte di comando che ci avvisava: stiamo tra cadaveri che galleggiano. Tutto era morte. L’odore della morte lo percepisci, l’anima lo sente. Ormai c’erano solo corpi. Donne, bambini a galla. A un certo punto non ce l’ho fatta più, sono venuto a poppa. Mi sono riaffacciato, davanti a me nell’acqua un ragazzo appeso al suo giubbotto con la testa e le braccia penzolanti. Uno dei cadaveri sembrava un sub, si erano imbarcati in un pezzo di legno coperto con la plastica e dei tubi galleggianti ai lati, e lui si era preparato forse a stare in acqua. Siamo rimasti ad aspettare che venissero i libici a recuperare i corpi, li ho chiamati io, sono salito sul ponte, ho parlato nella loro lingua. Abbiamo dato loro la posizione esatta, abbiamo detto loro quanti cadaveri, abbiamo chiesto che venissero a prenderli per favore, per dare degna sepoltura. “Sì, sì, ora veniamo, ora veniamo”, hanno detto. Chiamati e richiamati. E non è venuto nessuno. Abbiamo aspettato lì con la prua attorniata da cadaveri per un giorno intero. Dopo il tramonto abbiamo detto: andiamo a salvare i vivi e siamo andati via anche noi».