Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Mevlana Rumi, mistico globale

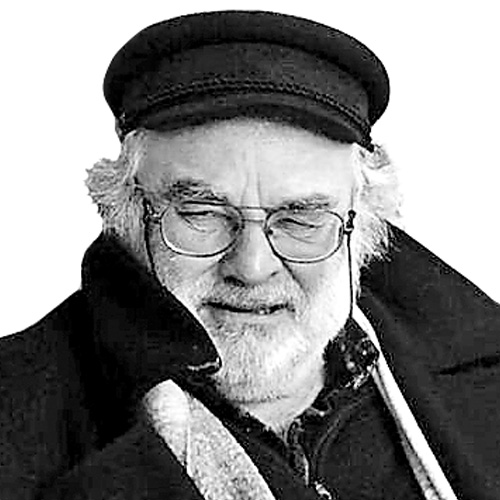

Cesare Poppi

È oggi il poeta più letto negli Stati Uniti, ma altrove è forse più noto come il fondatore dei notissimi Dervisci Rotanti, noti alle platee occidentali che conoscono forse più le loro ipnotiche danze estatiche che non le dottrine mistiche del Maestro ispiratore. Mevlana significa, in persiano, Il Maestro, e il persiano fu la lingua preferita da Rumi nella sua prolifica scrittura poetica accanto al turco, all’arabo e al greco. Manca all’appello solo il genovese, dal momento che passò la maggior parte della sua vita a Konya, capitale del Sultanato turco-persiano di dinastia Selgiuchide dal 1096. Al tempo della morte di Rumi il 17 dicembre 1273 l’ex Sultanato di Konya dal 1243 era diventato uno stato vassallo dell’Impero Mongolo pur mantenendo un certo grado di autonomia dal Khanato. Strategicamente posizionata all’incrocio e smistamento delle rotte carovaniere della Via della Seta – una sorta di capolinea viario che i Mongoli avrebbero cavalcato come un’autostrada seguendo la roadmap già segnata dai Turchi – Konya, dove la presenza dei mercanti genovesi era cospicua, era allora un emporio globale dove si incrociavano lingue e culture, religioni e letterature – così come peraltro era stato da sempre in quella straordinaria regione che è l’Anatolia – odierna Turchia.

Con gli scavi di Catal Hoyuk, non lontano da Konya, e siti analoghi che continuano ad affiorare, la regione si qualifica come forse il sito del più antico centro urbano Neolitico (6/7 millennio a.C.), protagonista dell’espansione/migrazione che poi produsse Troia e le altre colonie greche. L’Anatolia ci ha consegnato le più antiche testimonianze del culto della Dea Madre poi evolutosi nella stessa Anatolia con quello ellenico di Artemide/Ecate. Era questo un culto antichissimo contro cui si sarebbe scagliato lo stesso San Paolo rischiando grosso: ad Efeso il santuario di Artemide era business fiorente e i buoni efesini vedevano di malocchio chi andasse a far confusione – così come avevano capito gli Ebrei che lì avevano messo radici mercantili all’alba del cristianesimo. Col IV secolo assistiamo alla straordinaria fioritura del monachesimo cristiano della Cappadocia, regione adiacente a Konya: Basilio di Cesarea (oggi Kayseri); Gregorio di Nissa (oggi Nevsehir) e Gregorio di Nazianzo (oggi Bekarlar, nella Cappadocia Occidentale) furono i tre Dottori della Chiesa di cultura greca che proponevano un tipo di cristianesimo in dialogo con (e non antagonista come in San Pietro e anche nel peraltro ellenizzato San Paolo) tanto la cultura come la filosofia greca classica che il cristianesimo avrebbe dovuto portare a compimento. Queste certo affrettate, più che sintetiche annotazioni (l’Altropologo chiede venia) per arrivare a dire che a partire da quello che potremmo definire – parafrasando Braudel e gli storici degli storici Annales – la «lunghissima durata» della Storia, l’odierna Turchia è stata un crogiolo di civiltà con pochi riscontri altrove nel mondo.

Mevlana Rumi, mistico islamico, resta noto nel mondo come – appunto «Rumi» che significa «il Romano». Nato in Afghanistan o Tagikhistan il 30 settembre 1207 da una famiglia di intellettuali islamici che poi si trasferì a Samarcanda quando Rumi aveva cinque anni. Avendo fatto base a Konya, Rumi prese il nome col quale è passato al secolo per il fatto che Konya era stata provincia bizantina – dunque «Romana» fino alla battaglia di Mairikert (1071), quando i Selgiuchidi turco-persiani si erano affrancati dai bizantini dei quali erano stati tributari e alleati. Il legato storico e culturale dei decenni di convivenza – diciamo pure «vivace» – fra bizantini/cristiani/romani e selgiuchidi turco/persiani/musulmani in quello straordinario crogiolo di civiltà che è stata l’Anatolia Centrale si riscontra nella raccolta delle liriche di Rumi incentrate sull’amore di e per Allah, nota come Masnavi (Distici Spirituali). Chi li leggesse oggi fianco a fianco con le liriche dei monaci di Cappadocia farebbe fatica a distinguere la poetica dei mistici islamici da quella della controparte, meglio: dei colleghi cristiani.

I Dervisci Rotanti nacquero subito dopo la morte di Rumi. Sulla falsariga dei Monaci Mendicanti Cristiani (derviscio sta per «povero mendicante») sono un’espressione del sufismo (la tradizione mistica dell’Islam) che, come tale, è sempre stata sospetta al fondamentalismo ortodosso di ogni tempo e Paese. Grazie a Dio, però, come in ogni tempo e Paese, i mistici si capiscono al volo, ruotando.