Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

L’intervista, un prodotto della modernità

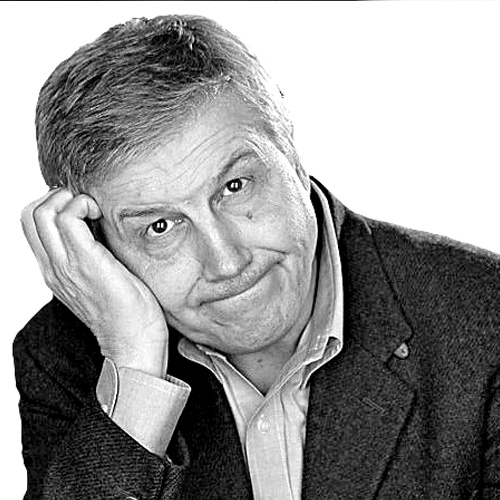

Aldo Grasso

Un’intervista non si nega a nessuno. La parola intervista è un calco dell’inglese «interview», che ricalca il francese «entrevue», derivato del verbo «s’entrevoir»: vedersi o incontrarsi brevemente. Dunque, filologicamente, sarebbero gli occhi, non la parola, il fondamento dell’intervista. E invece, nelle interviste, ci si vede per «porre delle domande». Elias Canetti, in Massa e potere, sostiene che porre delle domande è una forma di tirannide: «La libertà della persona consiste per buona parte in una difesa dalle domande». E aggiunge: «È saggia la risposta che pone fine alle domande».

Quando in tv si vedono e si sentono tutte quelle interviste (il genere giornalistico più praticato nell’informazione televisiva) torna in mente la frase di Leo Longanesi: «L’intervista è un articolo rubato». Il giudizio di Longanesi era influenzato dal fatto che, mediamente, un intervistatore non fa molta fatica: a domande scontate seguono risposte altrettanto scontate, condite spesso da ipocrisia e da discreta cortigianeria. L’intervistatore è esentato dallo sforzo e dalla responsabilità del punto di vista; l’intervistato può tessere le lodi del suo punto di vista, senza essere contraddetto. Questo in politica. Nel mondo dello spettacolo, gli intervistati sono tutti dei geni incompresi. Ovviamente si fanno solo domande che contengano già una risposta.

In tv, le domande sono più lunghe delle risposte (sostiene lo scrittore Aldo Busi che spesso l’intervistatore si serve dell’intervistato per intervistare sé stesso). Se c’è un difetto ideologico è che il più delle volte l’intervistatore vorrebbe piegare l’intervistato ai suoi desideri e se questi va per la sua strada viene prontamente interrotto (nei talk show è una tecnica molto affinata).

Tuttavia, se nei manuali di comunicazione cerchiamo una definizione di intervista, troviamo descritte le regole d’ingaggio. L’intervista, ci viene spiegato, è un genere giornalistico finalizzato all’approfondimento. Le sue regole sono semplici: il giornalista deve scegliere l’interlocutore più adatto alla sua indagine; non deve apparire né troppo aggressivo, né troppo remissivo nei suoi confronti; deve conoscere, se possibile, la storia e la personalità dell’intervistato; deve preparare la scaletta delle domande e avere la capacità di cambiarle o integrarle nel corso del dialogo; deve porgere domande brevi, chiare, precise e non allusive. All’intervista segue la fase della trascrizione (per i giornali) o del montaggio (per la radio-televisione). Il giornalista deve conservare la fedeltà al senso delle risposte rese dall’intervistato e rispettare la scansione domanda-risposta. L’intervista ha sempre una ambientazione. L’intervistatore deve riferire il posto, il tempo e il contesto nel quale un’intervista è stata realizzata e non solo per motivi di colore, ma per facilitare la comprensione dell’avvenimento. La descrizione di un ambiente, l’ascolto di effetti sonori nell’intervista radiofonica o la visione delle immagini in quella televisiva, completano il messaggio informativo.

Nella tradizione giornalistica, è lo strumento più diretto e potente per tratteggiare un personaggio, tirarne fuori pregi e difetti, e ottenere notizie preziose ed esclusive. La prima pubblicata su un giornale fu quella di Anne Royall all’ex Presidente degli Stati Uniti John Quincy Adams mentre faceva il bagno nel fiume Potomac nel 1831.

Da allora l’intervista ha sempre rappresentato uno dei generi principali. La formula della domanda e della risposta è però solo apparentemente semplice. Progettare, preparare e condurre una buona intervista è molto più complesso di quanto si creda.

L’intervista, dunque, nasce in un particolare momento della storia della società incarnandone alcune forme culturali. Più precisamente, l’intervista si diffonde alla fine dell’Ottocento come prodotto della modernità, interpretandone il carattere del tempo. È quindi un prodotto di quelle mutate relazioni sociali in cui comportamenti che prima erano considerati disdicevoli ora vengono gradualmente accettati e poi reputati normali; come, ad esempio, la conversazione tra estranei (infatti intervistato e intervistatore solitamente non si conoscono), esporre pubblicamente le proprie opinioni (e non è sempre stato così e non lo è ancora in molte società), e più recentemente mettere in piazza le proprie emozioni e sentimenti. Senza queste condizioni culturali e sociali, l’intervista non si sarebbe affermata. Secondo molti osservatori di costume, ora siamo nella fase in cui si intervista troppo e il genere è diventato una routine da scrivania.