Asperiores, tenetur, blanditiis, quaerat odit ex exercitationem pariatur quibusdam veritatis quisquam laboriosam esse beatae hic perferendis velit deserunt soluta iste repellendus officia in neque veniam debitis placeat quo unde reprehenderit eum facilis vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, reprehenderit!

Ma quanto è sopravvalutata «la prima volta»

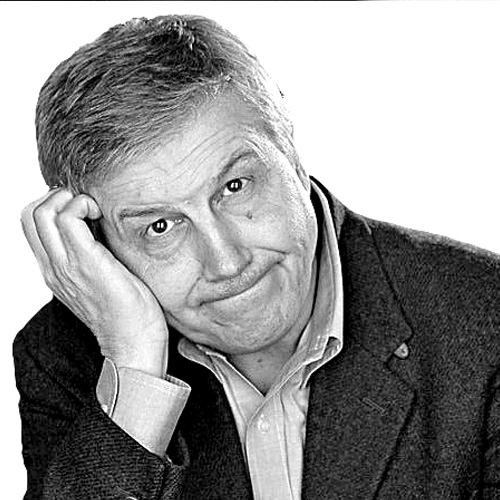

Aldo Grasso

«A volte ho l’impressione che Dio, nel creare l’uomo, abbia in qualche modo sopravvalutato le Sue capacità», così Oscar Wilde. Che cos’è la sopravvalutazione? Esistono studi in grado di spiegarci la stima esagerata dei meriti di qualcuno o del valore di qualcosa? Le ricerche più significative si devono a due professori americani della Cornell University, David Dunning e Justin Kruger, nel 1999. A volte, gli ignoranti sono quelli che pensano di saperne più di tutti: è un fenomeno psicologico, chiamato, appunto, «effetto Dunning-Kruger», che si verifica quando una persona con scarsa competenza in un determinato campo tende a sovrastimare le proprie capacità e a sottovalutare quelle degli altri. Le persone che ne soffrono hanno una percezione distorta della propria competenza e si mostrano eccessivamente sicure delle proprie opinioni. Le persone altamente competenti tendono ad avere una maggiore consapevolezza delle proprie lacune. Elementi che finiscono per avere non solo un impatto sul fronte psicologico, ma anche sociale.

È appena uscito una divertente antologia che raccoglie le risposte di scrittrici e scrittori contemporanei alla domanda: che cosa è sopravvalutato? Un «effetto Dunning-Kruger» per intellettuali. In Aragoste, champagne, picnic e altre cose sopravvalutate (Einaudi, collana «Stile Libero Extra»), Arnaldo Greco avvia un’indagine sull’argomento. Sedici le persone interpellate.

Teresa Ciabatti ritiene sopravvalutata «la prima volta» e racconta di averla vissuta come un «pensiero da togliersi». Le fa eco Gaia Manzini su «primo amore», salvo precisarci che il primo vero amore non è necessariamente legato a un ordine cronologico.

«È proibito dire: non mi piace viaggiare, non mi piacciono le vacanze», scrive Francesco Piccolo nel suo saggio, dedicato a «viaggi e vacanze». E poi: «Andare a visitare luoghi, o andare a vivere per una settimana in un posto più scomodo e quasi sempre più pericoloso di casa mia, non mi piace. Non solo non mi entusiasma, ma mi deprime». Cristiano De Majo piccona il mito letterario della montagna e immagino si riferisca ai romanzi di Paolo Cognetti. Nadia Terranova ritiene sopravvalutata la sopravvalutazione: «Fare figli sarà di certo sopravvalutato ma anche non farli non scherza, così come realizzarsi sul lavoro e viceversa liberarsi dalle aspettative, per non parlare dell’amore e così via fino al limone sulla frittura di pesce».

Arnaldo Greco spiega in un’intervista quanto sia difficile esprimere pareri: «Ci sono troppe opinioni, come si fa ad avere un pensiero originale? Non è facile. Magari pure il sempre citato Pasolini, se avesse potuto twittare quindici opinioni al giorno, tipo “oggi presentazione, bellissima serata con gli amici della libreria” avrebbe perso secondo me un po’ di autorevolezza. C’è questa frenesia di esternare un pensiero. Quindici opinioni social, l’intervistina con tre domande. E tutto con scarsa comprensione di come vivono le persone, mi pare che c’è un tono sempre molto enfatico che invece allontana il pubblico. Sono molto contento che in questa raccolta non c’è nessun racconto enfatico. Claudio Giunta nel suo contributo dice che la partecipazione è sopravvalutata, e sono abbastanza d’accordo».

Come, abbastanza d’accordo? Il pezzo di Claudio Giunta, dedicato alla «partecipazione», è il più riuscito per intelligenza e profondità: «Nella prima puntata di Horace and Pete – scrive Giunta –, la serie tv di Louis CK, a un certo punto due dei clienti del bar si mettono a difendere uno le posizioni dei conservatori e l’altro le posizioni dei liberal, e la conversazione diventa presto una lite, finché un terzo avventore si mette in mezzo e a poco a poco li convince che le loro posizioni non sono poi troppo distanti, che il loro errore consiste nel partire da un’idea sbagliata delle opinioni dell’interlocutore. Ecco che, grazie alla mediazione di una persona più saggia, la conversazione ha permesso ai due litiganti di capire che ciò che li rende simili è più di ciò che li rende diversi. Virtù del dialogo, pensa lo spettatore. Invece no. Ecco che un quarto personaggio interviene per dire che tutta quella attività di mediazione, quella faticosa ricerca di un terreno comune, è una finzione: «Non cercano di raggiungere un accordo, questo è uno sport di mer…». Le persone più intelligenti, nel bar, se ne sono rimaste zitte davanti alla loro birra». Meglio non partecipare, meglio non valutare.