A colloquio con il traduttore e curatore Giacomo Longhi, costruttore di ponti tra le culture

I tempi di ostilità finiscono in un modo o nell’altro per riverberarsi sulla cultura, offuscandola o mettendola in secondo piano. Negli squarci di mondo arabo che ci sono stati consegnati dai mass media e dai social negli ultimi mesi, la disperazione di chi scappava dalle bombe si è legittimamente presa lo spazio della narrazione, creando il ritratto di un popolo perseguitato sicuramente veritiero, ma non completo, poiché non ci racconta chi è quella gente che scappa.

Giacomo Longhi, laureato in letteratura araba e persiana, traduttore da entrambe le lingue, collabora con Bompiani e dirige la collana «Disorientanti» per Polidoro, dedicata alle letterature del Vicino Oriente. In oltre dieci anni di attività si è spostato tra Aleppo, Beirut e Teheran, passando per il Cairo, Baghdad e Dubai. Il prossimo 4 dicembre sarà a Grono, ospite di Calanca Biennale insieme ad Atef Abu Saif, scrittore palestinese ed ex ministro della cultura in Palestina. Al suo ritorno da Sharja, una delle maggiori fiere librarie del mondo arabo, ci racconta lo stato dell’arte della letteratura araba e persiana.

Giacomo Longhi, nonostante il mondo arabo sia spesso protagonista della politica internazionale, della sua letteratura, o meglio, delle sue letterature, sappiamo poco.

Credo esista tutta una serie di cliché, che però io, lavorando da vicino con questo mondo, non vedo più. Alla fiera del libro di Sharja, ad esempio, ho visto più scrittrici che scrittori, infatti, nel 2026 con l’editore Polidoro pubblicherò le opere di tre donne. La presenza femminile è importante anche tra agenti letterarie ed editrici, ma ciò non deve stupire: nel mondo delle lettere arabo, e non solo, la presenza femminile non è messa in discussione.

Una fiera del libro internazionale in un Paese di cui si sa davvero poco. Come dobbiamo immaginarla?

Sharja è un piccolo emirato accanto a Dubai, più conservatore, ma che investe molto nella cultura, e ospita forse la più importante fiera del libro arabo. A Sharja si trova anche la Casa della saggezza (House of Wisdom), una biblioteca che ospita eventi culturali, mostre e un grande archivio.

È difficile percepire tanto fermento. Perché questa nostra mancanza di interesse?

Le traduzioni dall’arabo non mancano, ogni anno escono almeno dieci titoli, se non di più, alcuni anche per grandi editori come Feltrinelli, Sellerio, Bompiani, e/o. Sta poi ai nostri lettori e ai nostri intellettuali avere la curiosità di scoprirli. Non mancano anche gli esempi virtuosi: di recente, su «Venerdì» di Repubblica ho trovato un bell’approfondimento di Paolo Di Paolo sulla letteratura palestinese. In fondo, stiamo parlando dei nostri dirimpettai sull’altra sponda del Mediterraneo, non si tratta di una cultura lontana.

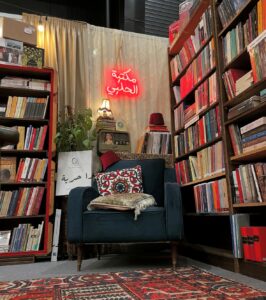

La libreria indipendente Halabi di Beirut (halabibookshop)

Come si è avvicinato al mondo arabo?

A 19 anni, ma un po’ per esclusione. Avevo letto soltanto La patria delle visioni celesti (e/o), del libico Ibrahim al-Koni, una raccolta di racconti ambientati nel deserto, e nonostante la bella scrittura, percepivo quella araba come una realtà lontana, che non capivo. Uno spunto è arrivato anche dalla madre di una mia amica, che leggeva Nagib Mahfuz. E poi mi sono appassionato sempre di più, leggendo i grandi scrittori libanesi, come Hoda Barakat, Elias Khoury, Jabbour Douaihy.

Negli ultimi anni il Golfo Arabo, grazie alla propria disponibilità economica, si è ritagliato uno spazio di prestigio in molti ambiti, come quello del calcio. È un fenomeno che tocca anche la cultura?

Un tempo il centro culturale arabo era in Egitto e nel Levante, soprattutto in Libano, ma da una quindicina di anni si è decisamente spostato nel Golfo. Nel 2008 ad Abu Dhabi è stato istituito il Premio Internazionale per la narrativa araba (International Prize of Arabic Fiction) che nel giro di un decennio è diventato il più importante premio per il romanzo arabo. Prima la capitale del libro era Beirut, e a questo proposito consiglio il bel Il libro e la città (Mesogea) dello studioso francese Franck Mermier. Purtroppo il Libano ha avuto una serie di problemi gravi, tra cui la crisi economica e non da ultimo l’esplosione del porto, vicino a dove si svolgeva la fiera.

Come funziona il mercato della letteratura araba?

Si tratta di un mercato esteso su ben ventidue Paesi, realtà che comporta problemi endemici di distribuzione: se una casa editrice libanese o egiziana pubblica un libro, non riesce a distribuirlo dappertutto. Per questo, nel mondo arabo è importante il sistema di vendita delle fiere: gli stand delle case editrici diventano dei negozi itineranti, e sono sempre affollatissimi. A Sharja ho visto molta gente con carrelli pieni di libri. Le fiere cominciano a fine estate fino alla primavera dell’anno dopo, spostandosi tra Casablanca, Tunisi, Algeri, Tripoli, Il Cairo, Arabia Saudita, Kuwait, Emirati…

In Occidente, però, questa tradizione editoriale giunge solo in parte.

Come dicevo traduciamo anche parecchio, ma non dobbiamo mettere al centro le nostre aspettative. La letteratura araba non va incontro ai nostri orizzonti di attesa, ma ci invita a varcare tanti confini e non porci al centro: è condivisa da ventidue Paesi, dunque con un immenso bacino di lettori, ed è normale che non parli in prima battuta al pubblico europeo, senza perdere tuttavia la capacità di essere universale. Sta però nascendo una nuova diplomazia culturale, soprattutto dal Golfo, con molte istituzioni che sostengono la diffusione della letteratura araba nelle lingue europee attraverso il finanziamento di traduzioni. Si tratta di un appoggio concreto all’editoria europea.

Come descriverebbe la letteratura araba contemporanea?

È una letteratura impegnata, che si interroga sul presente e non è politicizzata in senso ideologico. È legata alla sua prima urgenza, che è quella di raccontare storie. Inevitabilmente, però, veicola anche dei messaggi politici. Non siamo più nell’epoca in cui intellettuali e politici si parlavano, come succedeva con Mahmoud Darwish e Arafat, ma è ancora una letteratura di grande spessore. Oltre al palestinese Mahmoud Darwish, penso al Nobel egiziano Nagib Mahfuz con la sua trilogia oggi ripubblicata da Crocetti, ma anche al libanese Elias Khoury, autore del bellissimo La porta del sole (Feltrinelli), che rappresenta un testo di riferimento per la Palestina, poiché ne registra la memoria. Per scriverlo Khoury si è basato su interviste raccolte nei campi profughi palestinesi alla periferia dei Beirut. Per Bompiani ora ho tradotto Corpi celesti di Jokha Alharthi, vincitore del Booker Prize. È la prima volta che vince un libro arabo, e l’ha scritto una donna omanita: un libro di una delicatezza particolare.

Lei si occupa anche di letteratura iraniana…

… una letteratura millenaria, fra le più raffinate e prestigiose dell’Asia, che ha come base capolavori come Il libro dei re di Firdusi, le poesie di Hafez o di Omar Khayyam, Il roseto di Sa’di. Nella sua forma moderna la letteratura iraniana si è sviluppata a partire dagli anni 20 del 900, e in cento anni ha bruciato le tappe, se pensiamo che negli anni Trenta esce La civetta cieca di Sadegh Hedayat, apprezzato dai surrealisti francesi. Oggi è una letteratura a maggioranza femminile, ma già alla fine degli anni 60 usciva Suvashun. Una storia persiana di Simin Daneshvar (Brioschi): il primo romanzo scritto da una donna, e che raccontava un’epopea femminile in ambiente domestico; diventò immediatamente un bestseller e da allora l’aumento delle scrittrici è esponenziale. Nel 1982 uscì poi lo spiazzante Donne senza uomini di Shahrnush Parsipur, dove si parla di adulterio e aborto. Queste due autrici hanno dato vita a due filoni letterari, e quindi sono seguiti romanzi come Un uccello in volo di Fariba Vafi (Ponte 33), o Spengo io le luci di Zoya Pirzad (Brioschi), ma anche Teheran Girl (Bompiani) o Non ti preoccupare (Ponte 33) di Mahsa Mohebali e Probabilmente mi sono persa di Sara Salar. Alcuni romanzi femminili sono molto forti, e hanno avuto degli ostacoli o sono stati ritirati. Teheran Girl, ad esempio, è stato stampato in Afghanistan prima del ritorno dei talebani.

Queste autrici vengono lasciate in pace da chi è al potere?

Nessuno viene lasciato in pace in Iran, né le autrici né gli autori. Esporsi, sia in letteratura sia nel cinema, comporta sempre e comunque l’attenzione da parte delle autorità. Gli artisti iraniani devono purtroppo fare i conti con questo, eppure la vita culturale è molto vivace. C’è un mondo che ruota attorno ai libri, con librerie, caffè letterari e premi, e la letteratura rappresenta un motivo di aggregazione.

È anche una forma di resistenza?

Io non amo parlare di resistenza, perché è un cliché attraverso cui tendiamo a leggere tutto. Lavorando su un’antologia di racconti di giovani autori, Iran Under 30 (Polidoro), negli anni di «Donna Vita Libertà», mi sono reso conto di come le proteste non siano al centro. Pur essendoci un costante elemento di tensione, al centro degli interessi ci sono vita personale, affetti e amicizie, ma anche la pressione del lavoro, della scuola e delle aspettative sociali. Trovo forzata la lettura secondo cui tutto quanto nasca nel mondo arabo o iraniano a livello culturale debba essere letto attraverso la chiave della resistenza. Ciò non significa che non vi sia spazio per la critica al sistema, anche perché la letteratura è sempre una critica.

Cosa pensa di importanti rappresentanti della letteratura dell’esilio iraniani come Kader Abdollah o Kaveh Akbar?

Quando li si legge è importante avere la consapevolezza che non si tratti del riflesso dell’Iran di oggi, ma di libri scritti per un pubblico europeo. Ricordiamo che la lingua non è un mezzo neutrale o innocente. Scrivere in olandese come fa Abdollah significa che il pubblico di riferimento non è iraniano; per contro, leggere letteratura tradotta dal persiano è diverso, poiché è stata scritta dagli iraniani per gli iraniani, quindi senza l’urgenza della mediazione e della spiegazione. Se scrivo in persiano, scrivo principalmente per chi vive in Iran ed è iraniano; cosa devo spiegare a quel punto? che se una donna esce deve mettersi il velo? che a Teheran ci sono autostrade dove la gente si fa le vasche per rimorchiare?

Ci consiglia di aprirci a questa potente letteratura anche per capire meglio la contemporaneità?

Certo, anche perché attraverso la narrazione che fanno i media, ci raggiunge spesso un’immagine negativa. Pensiamo a Gaza: non la si dovrebbe raccontare solo attraverso la tragedia, i morti e la distruzione, ma anche per quello che è stata. Leggere Vita appesa di Atef Abu Saif (Polidoro) ci permette di capire veramente cosa sta succedendo lì, allontanandoci dalla nostra immagine miserabilista di quella realtà. Peccato che ancora raramente il nostro mondo intellettuale, penso soprattutto a quello italiano, colga l’occasione per interfacciarsi con gli autori palestinesi, arabi in genere iraniani o provenienti da letterature non scritte nelle lingue occidentali. Su questo noto ancora molta chiusura, forse inconsapevole. Soprattutto del mondo arabo parliamo solo attraverso la prospettiva del migrante, ma forse ciò è il risultato della nostra visione eurocentrica: ci interessa soprattutto chi viene a vivere da noi.