A pochi giorni di distanza si sono spenti Alberto Lepori e Franco Masoni, due personalità forti della politica cantonale

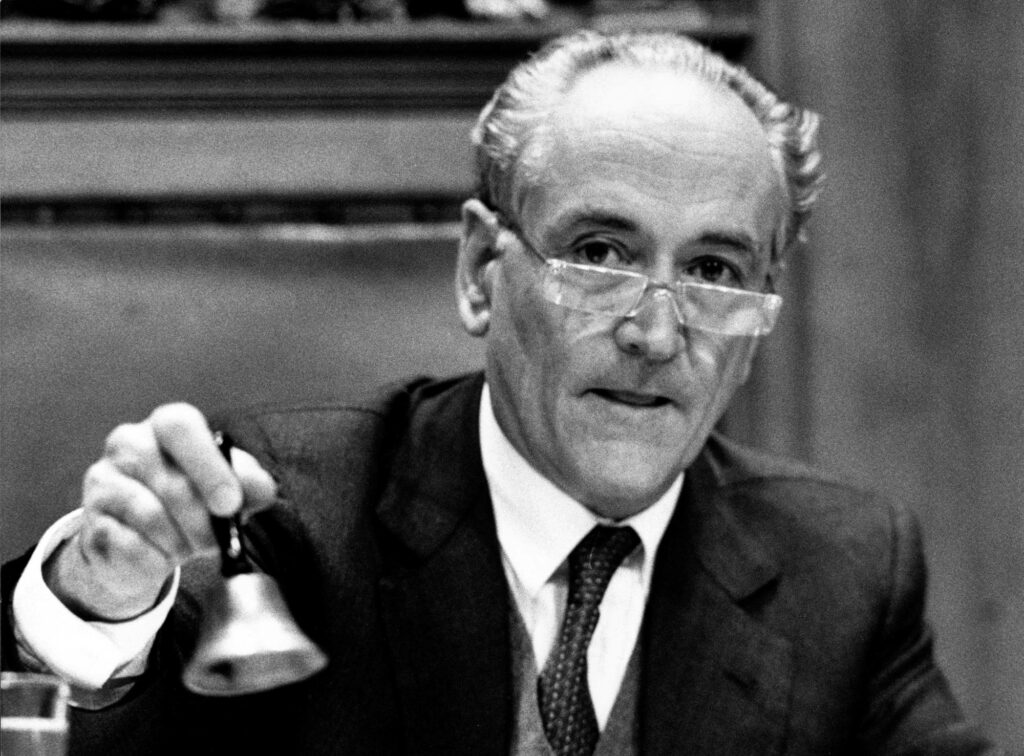

Un cantone politicamente vivace e sanguigno, in cui spiccavano numerosi «tenori», personalità vigorose che dettavano la linea rinfrancando la platea. Nel dopoguerra i congressi erano affollatissimi, le relazioni introduttive dei presidenti lunghe e articolate, sia a destra che a sinistra dell’arco partitico. Alcuni nomi sono rimasti impressi nella memoria: Flavio Cotti, Pier Felice Barchi, Sergio Salvioni, Dick Marty, Argante Righetti, Werner Carobbio… alcuni di loro sono ancora attivi e lucidissimi: Pietro Martinelli, Franco Cavalli e Tito Tettamanti, per fare tre nomi. In questa folta pattuglia militavano anche i due politici di lungo corso recentemente scomparsi: Alberto Lepori (classe 1930) e Franco Masoni (1928), democristiano il primo, liberale il secondo. Nel clima della guerra fredda categorie e definizioni apparivano cristalline: tutti sapevano collocare Lepori e Masoni nell’emiciclo, illustrare la loro cultura politica, indicare le loro preferenze e i loro riferimenti. Entrambi laureati in giurisprudenza, avevano mosso i primi passi nei loro rispettivi comuni (Massagno e Lugano) prima di approdare in Gran Consiglio. Qui però i percorsi si divisero: Lepori fu eletto nel governo cantonale (dove rimase dal 1968 al 1975), mentre Masoni prese il treno per Berna, prima sui banchi del Consiglio nazionale e poi su quelli del Consiglio degli Stati. Agli incarichi a tempo pieno degli esecutivi preferì la paziente e puntigliosa tessitura nei legislativi, non meno onerosa ma intellettualmente più gratificante, giacché Masoni guardava anche altrove, e prima di tutto al suo amato Carlo Cattaneo, di cui si fece promotore, assieme ad altri studiosi (svizzeri e italiani), dell’edizione critica delle opere (scritti e carteggi). Era attratto anche dalla poesia, e in questo ricordava un’altra figura rilevante nella storia politica del cantone: il Consigliere federale Giuseppe Lepori.

Di quest’ultimo Alberto era nipote, custode delle memorie familiari e curatore delle sue opere giuridiche (tra cui il volume uscito postumo Diritto costituzionale ticinese). Una delle sue massime preoccupazioni riguardava gli orizzonti del partito cattolico-conservatore (poi Ppd e oggi Centro), ovvero la necessità di poggiare la piattaforma programmatica su solidi pilastri storici e ideali. Di qui i suoi continui sforzi – evidenti nell’opuscolo del 1998 «Dalla storia nasce il programma del Partito» – di fissare le coordinate per una politica dai tratti profondamente umanitari e umanistici: la socialità, la sussidiarietà, la difesa dei diritti dell’uomo. In questo spazio ideologico-politico Lepori si muoveva a suo agio, come provano le sue collaborazioni all’Associazione per la storia del movimento cattolico nel Ticino e i suoi articoli regolarmente consegnati al periodico di riflessione cristiana «Dialoghi».

La politica e la cultura: due settori che occorreva porre in dialogo, preoccupazione costante sia in Lepori che in Masoni. «Vogliamo informarci, discutere, proporre»: questa l’esigenza che nel 1962 indusse la Federazione goliardica ticinese ad organizzare una giornata di studio sul tema. A tenere la relazione principale fu invitato Norberto Bobbio, il professore torinese che nel 1955 aveva raccolto in volume presso Einaudi proprio alcuni saggi su questo problematico rapporto. Alla discussione parteciparono Franco Cavalli, Guido Pult, Giuseppe Curonici, Elzio Pelloni e naturalmente il giovane avvocato Franco Masoni, persuaso che alle vecchie incrostazioni dottrinarie, al malcostume rissoso e ai semplici interessi elettorali occorresse anteporre «l’intelligenza e il merito».

Gli anni tra i Sessanta e i Settanta furono ricchi di intemperanze e di polemiche, anche velenose. Per l’élite liberale, che aveva la sua base nella Lugano bancaria e la sua roccaforte giornalistica nella «Gazzetta Ticinese», la progressione del Partito socialista autonomo (Psa) rappresentava un pericolo: andava arginata in tre ambiti strategici: la scuola, la radiotelevisione, la gestione del territorio. A scorrere, sia pure velocemente, i giornali dell’epoca, si rimane colpiti dall’asprezza dei duelli, anche all’interno dello stesso Plrt, tra l’ala radicale e l’ala liberale: confronti che spesso assumevano le vesti delle contrapposizioni sistemiche: liberalismo/marxismo, laicità/confessionalità, onestà/disonestà, bene/male e via di seguito, in un clima che lasciava poco spazio alle posizioni moderate.

Chi osserva con occhio critico le baruffe odierne, proverà un senso di nostalgia per quella stagione permeata di passioni e di epici confronti. Ma allora i quotidiani (ben sei, e per un breve periodo addirittura sette) entravano in ogni casa, fungendo da tramite tra i partiti (ancora ben strutturati e influenti) e l’opinione pubblica. In tale arena le singole personalità assumevano mansioni di regia riconosciute e rispettate, con un’attenzione particolare all’organizzazione del consenso, politico-clientelare ma anche culturale.