Per festeggiare il suo decimo anniversario, la Fondazione Braglia espone i più luminosi capolavori di Kandinsky, Jawlensky, Werefkin e di altri importanti esponenti di questa corrente di inizio Novecento

«Il collezionista è un animale strano: è geloso delle sue opere e non gli importa tanto cosa colleziona, quanto la collezione. Per dire, c’è gente che raccoglie tappi della Coca-Cola e magari ne ha 40mila, eppure non si ferma».

Non manca di autoironia Gabriele Braglia, mentre si sofferma radioso davanti a un quadro di Emil Nolde. Collezionista fino al midollo, ha condiviso questa passione con la moglie Anna, e il frutto del loro entusiasmo è oggi distribuito sui due piani della nuova mostra proposta dalla Fondazione omonima a Lugano, per celebrare dieci anni di attività: Kandinsky, Jawlensky, Werefkin e i maestri dell’Espressionismo.

Ti aggiri tra quei capolavori dell’Espressionismo tedesco, senza riuscire a decidere quale ti piaccia di più, e ringrazi il dio delle belle arti per aver inventato, oltre agli artisti, questi «animali strani» che ci permettono di godere delle loro opere. E in questo caso, sembrano contraddire il sentire comune.

Infatti, si tende a pensare che l’Espressionismo abbia generato soprattutto opere cupe, come osserva anche la direttrice artistica Gaia Regazzoni Jäggli. E si capisce: si tratta pur sempre di un movimento nato tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, in un periodo segnato dalla crisi dell’Impero tedesco, dalla Prima guerra mondiale, dalla povertà, dall’inflazione e dall’instabilità politica della Repubblica di Weimar. Un’epoca dominata dalla paura per un futuro incerto (come oggi, del resto), capace di generare un clima di angoscia esistenziale, ben espresso dai colori violenti, dalle forme deformate e dalle spigolosità di opere come il trittico La guerra (1929–32) di Otto Dix, che mostra gli orrori del conflitto: soldati scheletrici, quasi spettrali, avanzano immersi in una nebbia tossica.

Invece, qui la musica è diversa. La nuova mostra della Fondazione Braglia allarga il cuore: le opere esposte parlano soprattutto di gioia. Sarà che per Gabriele e Anna Braglia il criterio fondamentale per l’acquisizione dei quadri è «il piacere che ci danno». Basti pensare che la raccolta è nata dall’innamoramento per un piccolo gioiello: Erinnerungen an Romanshorn (Ricordi di Romanshorn), eseguito con penna, inchiostro di china e acquerello da Paul Klee.

«Il quadro ci ha colpito al punto che siamo saliti in auto e siamo andati a Romanshorn, sulle rive del lago di Costanza, per vedere proprio il porticciolo dipinto da Klee. Poi abbiamo comprato l’opera», racconta Braglia.

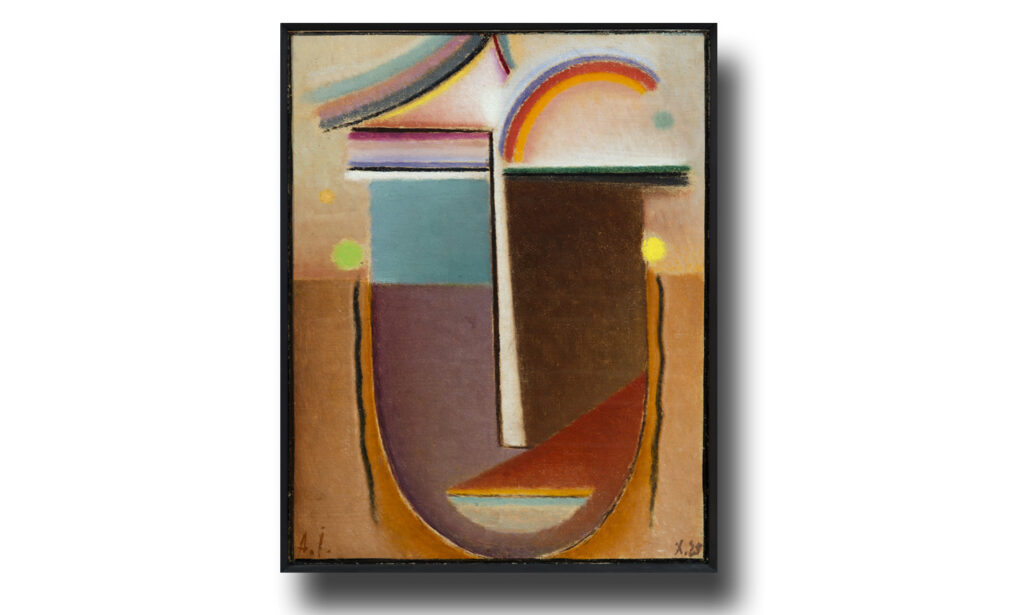

Sulla scia di questa scoperta (in un’epoca in cui nell’area italofona l’Espressionismo tedesco era ancora poco conosciuto), si è formata una collezione che ha via via assemblato tele e disegni di quasi tutti gli esponenti di questo capitolo dell’arte: Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Hermann Max Pechstein, Otto Müller, Emil Nolde. E poi i protagonisti del gruppo Der Blaue Reiter (Il Cavaliere Azzurro): Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Gabriele Münter, Alexej von Jawlensky, Marianne von Werefkin, Heinrich Campendonk, Lyonel Feininger (che nel 1924 aderisce a Die Blaue Vier) e il già citato Paul Klee.

«Guardate questo Kandinsky – ci stuzzica Braglia – è anomalo: le pennellate dell’artista sono assolutamente incredibili. Questo Jawlensky, invece, è l’ultima opera che abbiamo acquistato: ci è stata ceduta dalla nipote». Tutto palpita qua dentro. «E sa perché? Perché dietro ognuna di queste opere c’è una storia legata anche alla nostra vita».

L’amore per il genere è stato davvero fecondo. Già la prima mostra della Fondazione (dieci mostre e dieci anni fa!) era dedicata all’Espressionismo: Nolde, Klee and Der Blaue Reiter (2015). «Ma da allora la passione per l’arte ci ha “costretti” ad acquistare una ventina di altre opere, che oggi sono perfettamente integrate nella collezione».

Tra queste, Ausruhende Bauern (Contadini che riposano) di Kirchner, 1919. «La chiostra angolosa dei monti, le forme appuntite e aggressive dei cespugli d’erba infondono una evidente tensione nel paesaggio. E cariche di tensione – a dispetto del loro riposo – sono anche le due figure di contadini, sprofondati in un sonno pesante che ci ricorda la loro fatica», scrive Elena Pontiggia nella scheda dedicata sul catalogo della mostra. «Curioso – osserva Braglia – che il titolo parli di contadini al maschile, mentre con tutta evidenza la figura distesa sulla sinistra è quella di una donna».

O L’Allée di Marianne von Werefkin (1917), dove «il viale è una piccola opera che riesce a evocare l’interiorità di una donna passionale, quella della russa Werefkin, che per tutta la vita ha creduto, con la sua arte “spirituale”, di poter salvare il mondo dalla ristrettezza opprimente del materialismo», osserva Mara Folini sempre nel catalogo. Non è solo un viaggio emotivo, quello proposto dalla Fondazione, che per celebrare il decennale offre ingresso gratuito. «In queste due sale – osserva il gallerista e promotore dell’Espressionismo tedesco Michael Beck – è possibile vedere tutta la storia dell’Espressionismo. Per un tedesco come me, questo è un luogo da sogno. Ma è anche un percorso ambientato in un’incredibile atmosfera da salotto, che andrebbe proposto alle scuole per la completezza della sua offerta».