Vite da ridere (o quasi): John Candy negli anni Ottanta fu simbolo di un’epoca in cui la risata aveva ancora un cuore

La sua ultima cena, la prepara lui stesso, per la troupe di un film western che nessuno ricorderà. È il 3 marzo 1994, siamo a Durango, in Messico. Dopo aver cucinato per tutti, John Candy chiama i figli a Los Angeles per augurare la buonanotte. Poi si corica nella sua stanza. Non si risveglierà più. Aveva 43 anni, e stava finendo di girare Wagons East!, una commedia che si rivelerà un disastro. Ma, in un certo senso, quella notte muore anche un certo modo di far ridere: gentile, umano, con un cuore grande quanto il corpo che lo conteneva. Con Candy se ne va il volto bonario e disarmante delle commedie anni Ottanta, un’epoca in cui gli attori comici non avevano ancora bisogno di essere cool, ma solo autentici.

Dietro il suo sorriso generoso e l’ironia bonaria, si nascondeva una fragilità che nessuna gag avrebbe mai potuto davvero guarire

John era nato in Canada nel 1950, e aveva conosciuto il dolore molto presto: il padre morì d’infarto quando lui aveva appena cinque anni. Da adolescente sognava una carriera nel football, ma un brutto infortunio al ginocchio gli cambiò il destino. Lo sport rimase però una costante della sua vita: nel 1991 divenne persino comproprietario della squadra di football del cuore, i Toronto Argonauts, insieme, tra gli altri, al campione canadese Wayne Gretzky. Girava spot esilaranti. Ne girò uno persino a Roma, fingendo di avere comprato un abbonamento per le partite… nel Colosseo.

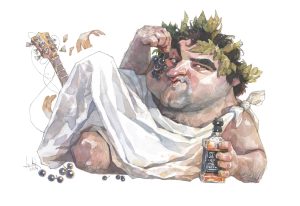

Il palcoscenico, però, era la sua vera arena. Studente alla McMaster University, entra presto nella compagnia The Second City di Toronto, fucina di talenti che aveva già sfornato, tra USA e Canada, geni come Belushi, Aykroyd e Murray. Candy ne diventa l’anima più amata, il gigante gentile sempre elegante, disponibile, generoso. Eppure, già allora, dietro quella figura gioviale, si nascondevano le prime crepe: la tendenza a esagerare con cibo, alcol e sigarette, e una malinconia profonda che riaffiorava nei momenti di solitudine.

Con Second City Television nasce la sua popolarità televisiva, grazie a personaggi come l’arrogante Johnny LaRue e il codardo Yellowbelly. Poi arrivano Hollywood e la consacrazione. Nei tardi anni Settanta e nei primi Ottanta lo vediamo al fianco di vecchi amici: in 1941 – Allarme a Hollywood di Spielberg, in The Blues Brothers di John Landis, in Stripes – Un plotone di svitati con Bill Murray. In ognuno di quei ruoli, Candy non passa mai inosservato: anche quando appare per pochi minuti, lo spettatore finisce sempre per ricordarsi di lui. La stessa cosa accade con la comparsata ne La piccola bottega degli orrori con il fido Rick Moranis o con la sua piccola ma cruciale parte del «canuomo» in Balle Spaziali, in cui recita nella parte del «miglior amico di sé stesso». Ma si distingue anche quando fa da spalla, come con Tom Hanks (Splash – Una sirena a Manhattan) e Richard Pryor (Chi più spende più guadagna).

Nel 1987 arriva la svolta con Un biglietto in due (Planes, Trains and Automobiles), al fianco di Steve Martin. Il film di John Hughes, oggi considerato un classico del road movie, è la sintesi perfetta del talento di Candy: capace di far ridere e commuovere nello stesso respiro. Il critico Roger Ebert lo definì «un film in cui i due attori non interpretano personaggi, ma loro stessi». John Hughes sarà il regista che lo sfrutterà al meglio, in particolare nel successivo Io e zio Buck – che finalmente gli regalerà un ruolo da protagonista, occasione che sfrutterà superbamente – e Mamma ho perso l’aereo, dove Candy lascia il segno nuovamente ritagliandosi pochi ma incredibili minuti.

Tuttavia, se da una parte i ruoli lo rendono popolare, dall’altra l’industria continua a non offrirgli la piena consacrazione che merita. Alterna capolavori a commediole dimenticabili, successi a delusioni. Troppo buono per Hollywood, troppo umano per un sistema che non perdona debolezze. E il suo corpo comincia a tradirlo: attacchi di panico, obesità, tabacco, un cuore stanco di portare tanto peso.

La parabola di Candy si chiude con un tocco nero. Poco prima di morire, aveva accettato di interpretare il protagonista de L’incomparabile Atuk, un film mai realizzato e considerato «maledetto»: prima di lui, anche John Belushi e Sam Kinison erano morti dopo aver letto la sceneggiatura; dopo di lui, toccò a Chris Farley. Un copione che nessuno oserà più girare.

John Candy se ne va così, nel sonno, senza scandali né eccessi. Solo, in una stanza d’albergo, lontano dal rumore di Hollywood. Aveva vissuto una vita di risate e di dolcezza, e la sua morte lasciò un vuoto che ancora oggi il cinema non ha colmato. Il suo sorriso resta quello di un uomo che portava il mondo sulle spalle ma sapeva farlo sembrare leggero. Perché John Candy, in fondo, non faceva ridere sul dolore – faceva ridere nonostante il dolore.