Il lungo pellegrinaggio laico di Werner Kropik, raccolto in "Una vita in viaggio", è un mosaico di incontri, di gesti minimi e di creature che raccontano il pianeta meglio delle mappe

Cosa spinge un uomo a sottoporsi a tremende seccature come sete, polvere, freddo, punture di insetti, morsi di cani randagi, settimane senza poter fare una doccia, ore e ore a dorso di dromedari e notti in tuguri o caravanserragli, quando non all’addiaccio a quattromila metri d’altezza? E cosa lo induce a sopportare di volta in volta la compagnia di trafficanti di droga, truffatori, ufficiali corrotti, venditori asfissianti e maragià a corto di carburante? La risposta è semplice: il gusto dell’avventura.

Sono più di sessant’anni che Werner Kropik, documentarista residente a Lugano, ricorre all’unico modo per lui concepibile di sentirsi vivo: viaggiare. Un istinto talmente insopprimibile che, sedicenne e squattrinato, s’impadronì della bicicletta di suo padre e partì alla scoperta delle regioni attorno a Vienna, dormendo nei fienili e sfamandosi grazie agli alberi carichi di mele e pere. Un mezzo, la bicicletta, che da quel primo viaggio sarà il suo marchio di fabbrica e che gli permetterà di uscire dai sentieri battuti per entrare autenticamente in relazione con le popolazioni delle regioni visitate (solo andare a piedi è un modo ancora più efficace per riconoscere e decifrare le infinite pieghe della realtà che ci viene incontro a ogni passo).

Il libro che Kropik si è infine deciso a pubblicare alla soglia degli ottantaquattro anni, portati egregiamente, è un racconto ricchissimo, intarsiato di mille avventure talmente rocambolesche che se non fossero autentiche le crederemmo frutto di una fantasia sfrenata. Basandosi su numerosi taccuini, migliaia di fotografie e ore di filmati, l’autore ripercorre le tappe del suo personale e sconfinato pellegrinaggio laico.

Pur potendo disporre di un’ingente documentazione, egli ammette con onestà che rammemorare il passato è un’operazione di recupero ma al tempo stesso di ricomposizione della nostra esperienza. Parole che sembrano evocare – pur in circostanze radicalmente diverse – il monito di Primo Levi, il quale metteva in guardia dal fidarsi ciecamente della memoria «strumento potente e fallace».

Nei suoi innumerevoli viaggi verso l’Oriente (da Hong Kong al Tibet, dall’Indonesia alla Cina, dalla Turchia al Bangladesh, dall’India al Nepal e alla Mongolia) Werner Kropik si è sempre accostato con umiltà e rispetto alle popolazioni incontrate, ma soprattutto con la curiosità di chi vuole conoscere, capire e infine tornare a casa ricco di un’esperienza prima di tutto interiore.

Sempre munito di macchina fotografica e videocamera, l’autore ha dunque accumulato un ingente materiale visivo con cui negli anni passati ha prodotto alcuni affascinanti documentari. Ricordo con piacere le notti (le puntate venivano trasmesse in tarda serata su TeleTicino) passate a seguire le sue esplorazioni del Ladakh, la sperduta regione tibetana dell’India fino ad allora inaccessibile e praticamente ignota agli occidentali. Non solo nel Ladakh, ma in quasi tutti i suoi peripli (definiti «cammini a ritroso») l’autore ci consente di capire che ogni viaggio nello spazio è nello stesso tempo un viaggio nel tempo.

Itinerari in un passato infinitamente più autentico di quello che possiamo rivivere per esempio a Venezia, dove il passato è sì stupendamente testimoniato dal piano urbanistico e dall’architettura così ben preservati, ma per quasi tutto il resto è ormai l’indigesto frullato di un gigantesco parco giochi e di uno smisurato centro commerciale. Indimenticabili al riguardo le pagine in cui si imbatte in usi e pratiche che noi occidentali definiremmo primitive. Per esempio scopre una comunità ai piedi dell’Himalaya, i Dunai, che – come da noi nel Medioevo – impiega l’aratro di legno; o descrive l’economia del baratto, ancora molto diffusa in Nepal; o racconta dei pastori che nelle montagne dell’Hindu Kusch usano lo sterco di yak per accendere il fuoco (ancora negli anni Settanta del ventesimo secolo, bambino, ricordo di aver visto con i miei occhi, a Juf, il villaggio più alto della valle di Avers, un anziano contadino confezionare del combustibile con lo sterco di mucca pressato dentro stampi di legno. Per far bruciare bene le puzzolenti mattonelle – mi spiegarono – occorreva una stagionatura di almeno due anni!).

Questa disposizione all’incontro con l’altro, compresa l’accettazione di rituali che a prima vista ci sembrano incongrui, è un atteggiamento mentale di ogni scrittore di viaggio degno di questo nome (genere letterario peraltro molto fluido). Bouvier, Chatwin, Maraini, Theroux, Byron, Kapuscinski sono tra i molti maestri ideali di Werner Kropik e di cui l’autore si è certamente nutrito. Proprio Kapuscinski in un suo volume teorizza il «metodo della gentilezza» che gli ha permesso di attraversare le frontiere più invalicabili e militarizzate della Terra. Metodo che consiste nell’affrontare con un sorriso il soldato che gli punta addosso il kalashnikov. Un sorriso tranquillo ma insistente, che alla fine disarma quasi sempre il soldato, gli fa spostare il groviglio spinato e alzare la barriera.

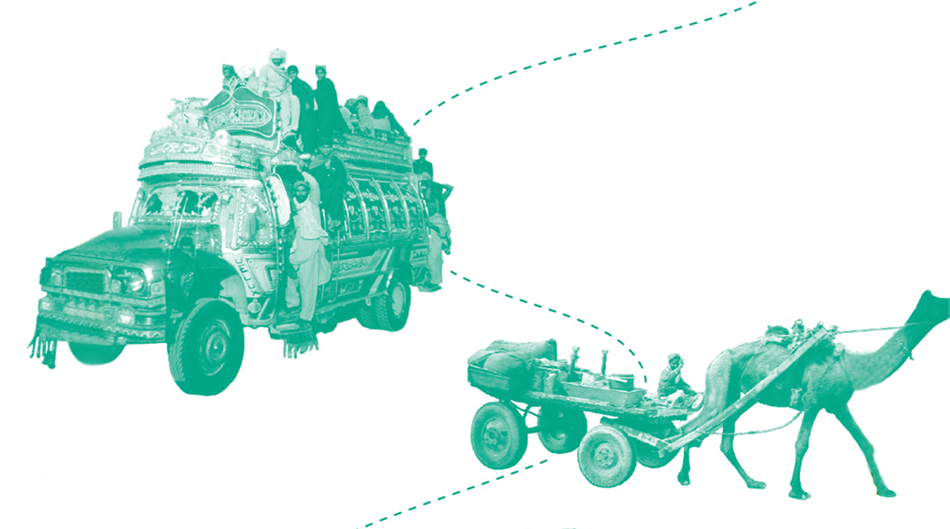

Ma cos’è che unisce come un filo rosso i molti viaggi e le infinite peripezie di questo libro a metà tra una guida tascabile e un romanzo picaresco? Credo sia la compassione per gli animali. Animali usati, sfruttati e maltrattati in ogni angolo del mondo. Come se ogni viaggio fosse dedicato a un animale, ci emozioniamo per i dromedari che trainano dei pesantissimi carri in Pakistan, per il cane smagrito che cerca resti di cibo tra i piatti abbandonati sui tavoli di un ristorante in India, per le carovane di yak che arrancano carichi di sale a cinquemila metri in Nepal, per la mandria di cavalli guidati, di notte e nella tempesta, al di là di un passo cinese di tremila metri infestato da orsi, lupi e leopardi. Gli uomini avrebbero molto da imparare dagli animali, se solo sapessero ascoltarli. Come sa fare il popolo Nenets dello Jamal siberiano: quando con le loro renne giungono alle sponde di un grande corso d’acqua, i mandriani si fermano e studiano attentamente il comportamento di quegli intelligenti animali, perché seguendo il loro istinto le renne trovano sempre da sé il punto migliore per guadare il fiume.