Fotografia: a Milano una grande mostra celebra i numerosi talenti artistici di Man Ray

Fenomeno universale, quest’uomo di tutto il mondo. È nato a Philadelphia nell’agosto 1890, registrato all’anagrafe come Emmanuel Radnitzky. Cresciuto a Brooklyn, educato a New York, emancipatosi a Ridgefield nel New Jersey, ricollocato a Parigi per ascendere al paradiso surrealista/dadaista.

Suo padre Melach era originario di Kiev, allora sede di un’importante comunità ebraica. Il babbo conobbe la sua futura moglie Manya dapprima solo attraverso una fotografia (artis omen?) e poi biblicamente quando la ragazza sbarcò negli Usa. Ci fu tra loro un mordi e fuggi durato più di un anno, varî abbandoni seguiti da riconciliazioni: «J’ai failli ne pas naître» («Ho quasi rischiato di non nascere»), ricorderà poi in un racconto omonimo. Cresce in un ambiente tipicamente ebraico e non si inserirà mai nella tradizione americana, che anzi gli fu estranea perché volle presto scoprire altri orizzonti.

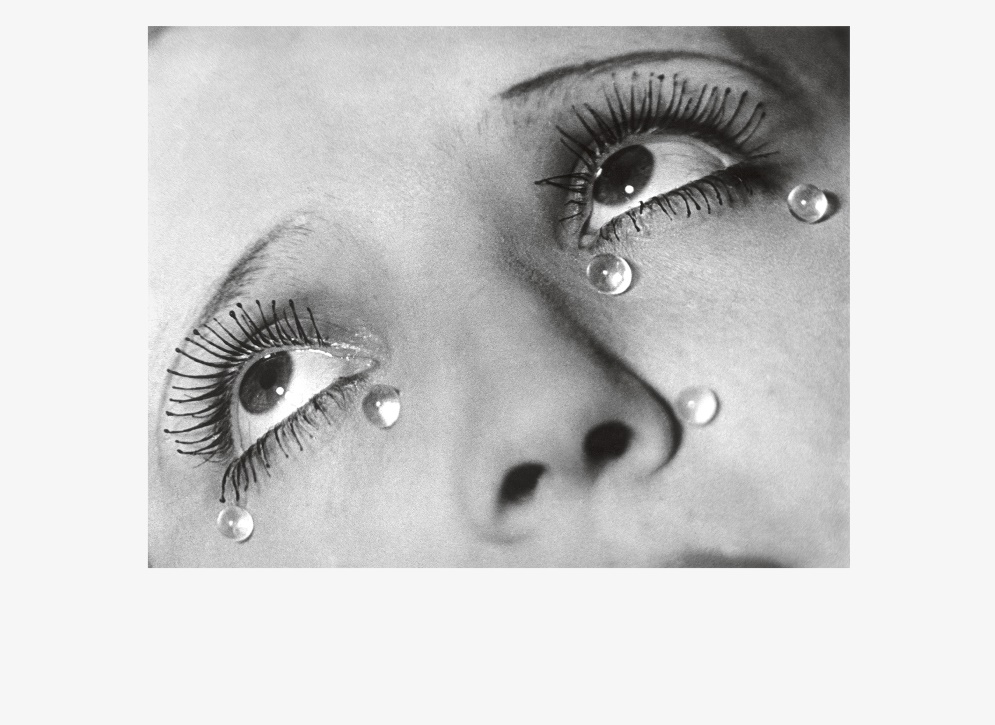

Non solo fotografo, ma artista irregolare del Novecento, instancabile nel reinventarsi, trasformò ogni incontro in un’estetica

Tutto gli è permesso. Passa con la più naturale disinvoltura da una creazione all’altra. L’anelito della libertà si accompagna al suo bisogno di ironia, anzi di vero e proprio humor. Ci ricorda che un sorriso e meglio ancora una risata ci liberano dal rispetto delle abitudini, dalla pedanteria della scienza, dal fanatismo riguardo ai grandi personaggi.

Fotografo? Certo, ma non solo: nella piccola galleria di quel pioniere e maestro che fu Alfred Stieglitz (Photo Secession, NY City) ha modo di apprezzare pure le opere di Brancusi, Braque, Picasso e altri astri nascenti europei. Si è servito della fotografia come di molti altri mezzi espressivi: matita, gouache, pittura a olio, scultura.

Passato alla storia come uno dei più grandi fotografi del secolo scorso, Man Ray è stato anche uno straordinario pittore, scultore e regista cinematografico d’avanguardia (Anémic Cinéma con Marcel Duchamp; Ballet mécanique con Fernand Léger), la cui poetica è caratterizzata fin dagli esordi dall’ironia, dalla sensualità e dalla volontà di sperimentare e creare nuove estetiche.

È nel 1915 che conosce Marcel Duchamp, un anarchico prestato all’arte che si diverte anch’egli a capovolgere le convenzioni, ha uno spiccato sense of humor e non disdegna certo lo scandalo dissacratorio (il vespasiano quale Oggetto d’Arte). Nasce un’amicizia destinata a durare in aeternum. La vita è l’arte dell’incontro, ci ricorda il poeta-sambista brasileiro Vinícius de Moraes: quegli altri orizzonti sognati da tardo adolescente si concretano – paradossalmente – proprio quando rifiuta un’allettante borsa di studio per la facoltà d’architettura e sceglie di frequentare il centro d’arte intitolato al martire anarchico Francisco Ferrer (1859-1909), pedagogista fucilato per le sue idee libertarie. Lì si tenevano corsi di letteratura, filosofia e studio artistico del nudo.

Duchamp gli propone una Gioconda con baffi e pizzetto. A Ray sembra un invito a raggiungerlo a Parigi, ma c’è la Prima guerra mondiale; sicché sbarca sulla Senna nel 1921 e risponderà solo decenni dopo: un Leonardo dal sigaro in bocca e con il rosso della brace a ricordarci il punctum caro a Roland Barthes (La camera chiara).

A Parigi incontra Casimir Joseph Adrienne Fidelin, in arte Ady Fidelin ma per tutti Kiki, regina di Montparnasse. Lei non ha manco 20 anni, lui 46 e si guadagna da vivere lavorando per varie riviste statunitensi. In particolare, è tra i fotografi più importanti dell’«Harper’s Bazaar». Nonostante l’editore William Randolph Hearst (Quarto potere, capolavoro di Orson Welles: do you remember?) vietasse le fotografie di soggetti di colore nelle sue pubblicazioni – pratica usuale all’epoca – la caporedattrice Carmel Snow amava sfidare Hearst sulla questione razziale. Fu dunque in questo contesto che un suo ritratto di Adrienne Fidelin – oltretutto seminuda! – venne pubblicato nel numero del settembre 1937.

Ciò la rese la prima modella nera ad apparire in una rivista di moda statunitense. Sulla sua schiena ignuda, bona pesa (ndr. dal napoletano, «buona bellezza»), Ray dipinse poi le celebri chiavi di violino, Violon d’ingres, didascalia-omaggio al pittore neoclassico – nonché virtuoso violinista – Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867).

La sua passione per l’eterno femminino e la sua voglia di sperimentare si concretano nella figura di Lee Miller, modella per caso: fu investita dall’auto del boss di Condé Nast, gruppo editoriale che già all’epoca aveva in scuderia «Vanity Fair» e «Vogue». Anni dopo, Lee divenne fotoreporter e le sue immagini da Auschwitz furono tra le prime che rivelarono al mondo l’orrore dei lager. Incontrata a bordo Senna nel 1929, leggenda vuole che Ray e Lee scoprirono insieme quella che poi divenne celebre come «solarizzazione»: mentre lui lavora allo sviluppo di un rullino, lei entra nella camera oscura accendendo la luce.

Fin dai suoi esordi manifesta un vivo interesse per i volti e i ritratti. Davanti alla sua tavolozza quand’è ancora pittore, poi di fronte al suo obiettivo quando diventa fotografo, sfilano nomi forse non ancora illustri, ma destinati a lasciare un segno nell’arte del Novecento: Braque, Matisse, André Breton, Schönberg e Stravinskij. Quel appel!, esclamano i francesi.

Altro incontro parigino molto importante è quello con Meret Oppenheim, nel 1932; lei ha solo 19 anni. Il suo talento, la sua spregiudicatezza e le sue grazie le permettono d’essere presto apprezzata dai circoli dada/surrealisti, in particolare da Max Ernst e Marchel Duchamp, di cui diventa musa ispiratrice. Ma è con Ray che Meret intreccia la sua relazione sentimental-erotica più importante. Durerà poco più d’un lustro, quando la ragazza si rende conto che deve uscire dal bozzolo e dall’ombra di Man, rifiutando il semplice ruolo di modella e rivendicando il proprio status di artista. Ci riesce usando una delle armi del suo anfitrione, la provocazione: col suo servizio da caffè Déjeuner en fourrure (le tazzine ricoperte di pelliccia) entra immediatamente al MOMA di New York.

Mi scuseranno i miei venticinque lettori se per presentare l’esposizione attualmente in corso a Palazzo Reale di Milano – dü pass dal Dôm – dedicata a Man Ray sono ricorso alla mia memoria, all’archivio cartaceo e ai cataloghi che accompagnavano le mostre visitate anni or sono al Museo d’Arte di Lugano (curate da Marco Fanciolli), alla Fondazione Mazzotta di Foro Bonaparte di Milano e qualche giorno fa a Palazzo Reale.

Va tuttavia segnalato che nella retrospettiva milanese, accanto ai ritratti e ai nudi di Kiki e di Meret Oppenheim – sempre apprezzabili epperò visti più volte – si possono ammirare numerose sculture che Man Ray realizzò con tecniche e materiali diversi. Si resta impressionati dalla mole di lavoro proposta durante una carriera polistrutturata, provocatoria e durata oltre mezzo secolo. Rimane altresì l’idea che Man Ray, tra gli inevitabili alti e bassi, in vita sua si sia divertito assai!