In "Chiuso per noia" Flaiano osserva registi, produttori, attori e comparse smontando riti, retoriche e vanità dell’industria cinematografica italiana

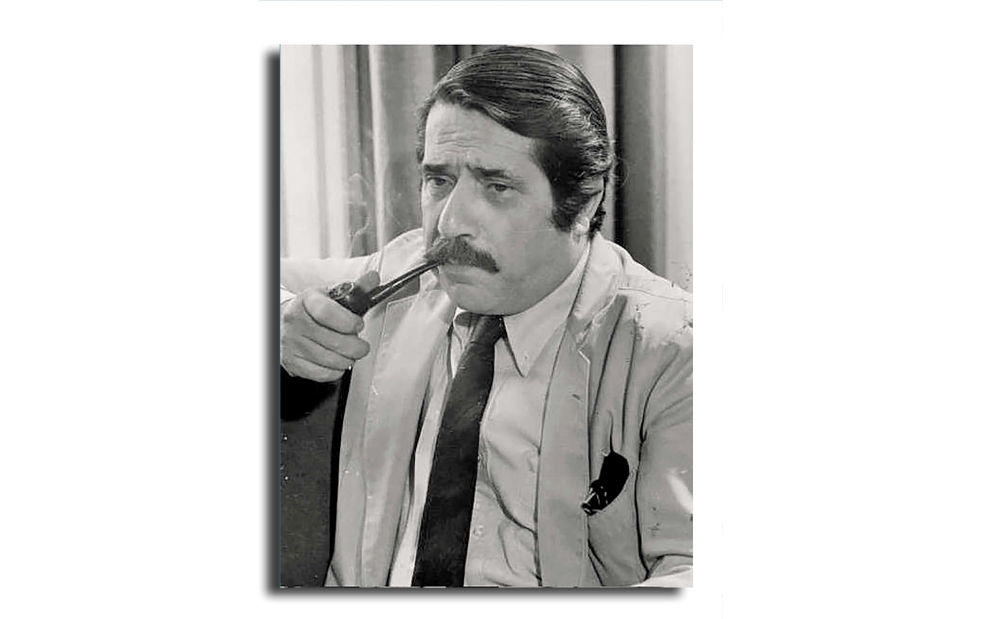

Il modo migliore di recensire un libro di Ennio Flaiano sarebbe quello di limitarsi a un ricamo di citazioni. D’altronde Flaiano è inimitabile, ha molti epigoni ma nessun erede e il suo tocco è riconoscibile fin nei testi giovanili. In questo ghiotto «adelphino», per esempio, c’è già tutto il Flaiano delle opere maggiori, con la sua ineguagliabile fusione di ironia e sarcasmo che fa sembrare meno acre la sferza della satira.

Quando inizia a occuparsi di critica cinematografica su «Oggi», appena fondato (1939) da Mario Pannunzio, è terminata da poco l’epoca in cui la recitazione prescrive di lanciarsi torte in faccia, ammiccare o svenire (nelle varianti svenimento secco o aggrappati alle tende). Vanno per la maggiore i film in cui si ammirano i trenta e più cambi d’abito della protagonista, mentre il regime fascista esercita una stretta censura sui contenuti a scapito della qualità media delle pellicole («Cosa possono interessare a uno straniero che voglia, attraverso un film, farsi un’idea della nostra esistenza, quelle Venezie e Napoli zuccherate che di solito vengono portate sullo schermo, quei piccoli conflitti in cui i tenori hanno tanto posto e le ragazze imbambolate così larghe vittorie?»). Ma qualcosa sfuggiva sempre agli occhiuti funzionari: «Se vediamo un filo d’intelligenza, lo seguiamo come Teseo».

In questo clima che promuove un’immagine patinata e oleografica della vita, Flaiano ha gioco facile nel distribuire fendenti. Non senza trovare del buono in parecchi B movies dell’epoca o fare le bucce a mostri sacri come Quarto potere, Via col vento o Ombre rosse. Sono gli anni dei «film dei telefoni bianchi» di Mario Camerini, con atmosfere rarefatte e ambientazioni posticciamente danubiane, mentre la Costa Azzurra è il luogo più acconcio per praticare la dissolutezza, giusto il tempo di commettere qualche atto immorale a Cannes o Nizza, dopodiché i protagonisti rientrano nella più virtuosa Bordighera. In quegli anni gloriosi Vincent Price non è ancora una star, mentre Misha Auer lo è già grazie a quell’insensato, meraviglioso guazzabuglio intitolato Hellzapoppin.

Caduto il fascismo, il cambio è brusco. Nel primissimo dopoguerra l’indigenza è così grave che Palazzo Chigi viene affittato a una troupe americana, con il presidente del Consiglio che va a occupare quattro stanze di Palazzo Giustiniani. Impressionante è la capacità di Flaiano di immaginare (quasi una profezia) l’avvento del Neorealismo: «Un cinema italiano – scrive già nel 1940 – potrà esistere il giorno in cui comincerà a descrivere la nostra vita, a entrare nei particolari delle nostre abitudini». Appena può si occupa di film tratti (scrive «strattonati») da libri, che gli consentono caustiche incursioni nella letteratura di genere. «Nei romanzi polizieschi inglesi non si alza mai la voce, l’assassino ha l’accortezza di non uccidere durante il tè delle cinque e se viene scoperto inghiotte del veleno. L’autore non vuole noie». Oppure: «Il gorilla di un racconto di Poe è il padre di tutti gli assassini ospitati nella letteratura gialla. Anche in questo campo l’uomo deriva dalla scimmia».

In questa così ben amalgamata alternanza di capolavori e obbrobri che è il mondo di celluloide, già alcuni anni fa Mariarosa Mancuso aveva mostrato quanto sia essenziale decrittare il gergo dei critici cinematografici per scansare le «sòle» spacciate per opere d’arte. Se un film è ellittico, vuol dire che la trama è incomprensibile; se è trasgressivo, vuol dire che ci sono adolescenti nude; se è bressoniano, vuol dire che la recitazione è pessima; e se ha una comicità garbata, significa che non fa ridere.