Al Musée cantonal des Beaux-Arts di Losanna si celebra l’opera dell’artista vodese

Il lungo percorso attraverso l’opera di Felix Vallotton che il Musée cantonal des Beaux-Arts di Losanna dispiega nelle proprie sale in occasione del centenario dalla morte dell’artista vodese si apre con la veduta ravvicinata di un paio di natiche femminili che con la loro poderosa e sensuale carnalità occupano quasi completamente il primo piano di una tela di piccole dimensioni.

Si tratta di uno studio dal vero realizzato intorno al 1884 dall’allora diciannovenne Vallotton che solo due anni prima aveva deciso di abbandonare la città e il contesto famigliare protestante e borghese in cui era nato e cresciuto per intraprendere la carriera di pittore nella capitale francese. Per quanto compiuta in giovanissima età, la sua non era certo una scelta inconsueta, visto che Parigi costituiva una tappa quasi obbligata nel percorso formativo degli artisti romandi, privi, come tutti gli artisti svizzeri, di scuole d’arte in patria.

Iscrittosi all’Académie Julien, in poco tempo il giovane Vallotton aveva acquisito una grande padronanza del linguaggio pittorico, come appare evidente nei soggetti molto più convenzionali che affiancano il già citato Studio di natiche, tra le quali spiccano l’Autoritratto del 1885 e il Ritratto dei genitori del 1886. La grande perizia tecnica unita a un’acuta capacità di caratterizzazione psicologica dimostrata in queste prime prove, ascrivibili al realismo d’impronta accademica allora in auge, gli valsero alcune menzioni d’onore nei Salons ufficiali ma in breve tempo non bastarono più a soddisfare il suo desiderio di conquistare un’autonoma identità artistica. A convincerlo ad andare oltre i risultati raggiunti e a non limitarsi alla minuziosa e pedante descrizione ottica del mondo pur di guadagnarsi il favore del pubblico borghese fu in primo luogo il pittore Charles Maurin, suo insegnante all’Académie Julien.

Oltre ad avvicinarlo al pensiero libertario e anarchico, Maurin ebbe il merito di suggerirgli di cimentarsi con l’incisione su legno, tecnica allora ormai completamente fuori moda. A partire dal 1891 e per circa un decennio Vallotton si dedicò infatti essenzialmente alla xilografia, diventando uno degli illustratori principali della «Revue Blanche», una rivista letteraria che aveva tra i suoi collaboratori esponenti di primo piano della cultura francese del tempo, quali Proust, Apollinaire, Gide e Debussy, e che costituiva il punto di riferimento dei Nabis (i profeti).

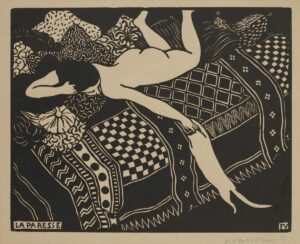

Furono proprio le xilografie esposte al Salon de la Rose-Croix nel 1892 ad avvicinare Vallotton al gruppo raccolto attorno alla lezione di Paul Gauguin, di cui entrò a fare parte con il soprannome «il Nabis straniero», a sottolineare la sua origine elvetica oltre che una innata riservatezza. Paul Sérusier, Émile Bernard, Maurice Denis e soprattutto Paul Bonnard e Édouard Vuillard furono gli artisti con cui, in quegli anni, Vallotton condivise, oltre all’ammirazione per l’arte di Gauguin, la scoperta dell’arte giapponese con le sue forme semplificate, i suoi contorni netti e le sue campiture piatte. Grazie a questa scoperta, Vallotton seppe innovare, come riconobbe immediatamente la critica, la tradizione occidentale dell’arte xilografica spalancandola sulla modernità.

Félix Vallotton, La Paresse, 1896

(Musée cantonal des Beaux-arts de Lausanne.

Photo: MCBA, Lausanne)

Per tutti gli anni Novanta dell’Ottocento, Vallotton è stato un artista totalmente immerso nella brulicante vita urbana parigina che descriveva in tutti i suoi aspetti e rituali sulle pagine delle riviste – oltre alla «Revue Blanche», «Le Cris de Paris», «Le Rire», «Le Courrier français», «L’Assiette au beurre» – e nei libri, dai Rassemblements di Octave Uzanne a Poil de Carotte di Jules Renard. Un artista che, abbracciata con convinzione la causa dell’anarchismo, nelle sue illustrazioni denunciava la repressione della libertà e gli abusi di potere, la brutalità delle forze dell’ordine, l’ipocrisia della morale borghese e le enormi diseguaglianze sociali che caratterizzavano la società francese.

La carriera di illustratore di Vallotton culminò con le dieci incisioni che compongono la serie delle Intimités, un capolavoro assoluto dell’arte grafica di quegli anni, in cui la sintesi delle forme raggiungeva un’essenzialità mai vista fino ad allora grazie alla forza avvolgente del nero, dalla cui impenetrabile profondità affiorano gli interni silenziosi e inquieti in cui si svolge il dramma della vita di coppia normalmente celato dal velo del perbenismo.

Con questa serie si chiuse di fatto l’attività di illustratore di Vallotton, che da quel momento si dedicò solo sporadicamente all’incisione su legno – lo fece per denunciare gli orrori della Prima guerra mondiale – preferendo concentrare tutta la sua attenzione e il suo tempo sulla pittura. La sintesi grafica raggiunta nella serie delle Intimités si tradusse così sul finire dell’Ottocento in alcuni dipinti d’interni che ne riprendevano i soggetti e le atmosfere ambigue e allusive immergendole in un cromatismo uniforme. Questi dipinti segnano l’inizio della seconda parte della carriera artistica di Vallotton, che a partire da allora rinunciò quasi sempre a sviluppare le proprie composizioni attorno a un nucleo narrativo, preferendo rimanere all’interno di tre generi «statici» dell’arte pittorica: il nudo, il paesaggio e la natura morta.

Oltre alla straordinaria capacità di sintesi formale che aveva affinato nei lunghi anni di esercizio dell’arte grafica, alla base delle sue tele vi era anche la conoscenza della pittura naif di Henri Rousseau scoperta nel 1891 al Salon des Independents. La sua Tigre in una tempesta tropicale, aveva scritto ammirato in quell’occasione, è un’opera da vedere assolutamente perché incarna «l’alpha e l’omega» della pittura.

Fino alla morte, avvenuta nel 1925, Vallotton, mentre intorno a lui fervevano gli sperimentalismi linguistici delle avanguardie, rimase strenuamente fedele alla figurazione, anticipando in qualche modo esperienze che matureranno molto dopo, negli anni del Realismo magico. Di questa lunga e prolifica stagione pittorica la mostra di Losanna raccoglie molte delle prove più significative. Tuttavia, percorrendo le sale al secondo piano del museo si ha la sensazione che la pittura di Vallotton corra lungo un crinale sottilissimo e che in molti casi sarebbe bastato veramente poco per scivolare nel kitsch. Ma Vallotton era perfettamente consapevole che per realizzare dei capolavori era necessario correre questo rischio. Guardando i suoi straordinari paesaggi, in cui l’essenzialità delle linee si unisce a un cromatismo acido e vibrante, non si può fare a meno di riconoscere che c’è riuscito molto spesso.

Dove e quando

Vallotton Forever. The Retrospective, Losanna, Musée cantonal des Beaux-Arts.

Orari: ma-me 10.00-18.00;gio 10.00-20.00; ven e sa 10.00-18.00; lu chiuso.

Fino al 15 febbraio 2026.

www.mcba.ch